|

リコーはこのほど、ステークホルダーとの対話を深めるための情報開示強化の一環として「リコーグループサーキュラーエコノミーレポート2021」を発行した。ESG情報の開示が世界的に進む中、昨年1月、環境省と経済産業省は、プラスチック資源の循環をはじめとするサーキュラーエコノミーに資する取り組みを進める日本企業が国内外の投資家や金融機関から適正に評価を受け、投融資を呼び込むための手引きとしてガイダンスを公表した。今回のレポートは、それに沿って作成したもので、サーキュラーエコノミーをテーマとした企業の報告書としては国内初となる。(廣末智子)

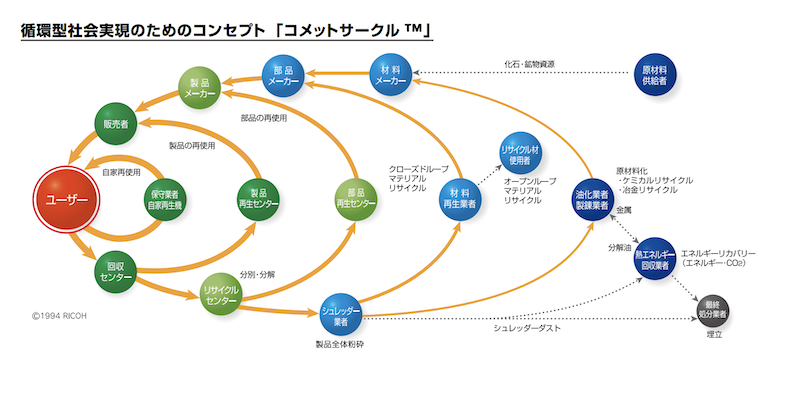

94年制定「コメットサークル」をコンセプトに

リコーは1976年の環境推進室を設置するなど国内でも環境やCSRに早期から取り組んできた。2017年には、リコーグループ環境宣言を制定し、「環境負荷削減と地球の再生能力向上に取組み、事業を通じて脱炭素社会、循環型社会を実現する」を掲げた。

循環型社会の実現に向けた同社のコンセプトに位置づけられるのが「コメットサークル」だ。「製品メーカー・販売者としての領域だけでなく、その上流と下流を含めた製品のライフサイクル全体で環境負荷を減らしていく考え方を表したもの」として、その図表を提示。

原材料供給者によって自然環境から取り出された資源が材料メーカー、部品メーカー、製品メーカー、販売者を通じて製品としてユーザーに届けられ、大量生産・大量消費の社会では、使用済み製品は最終的にエネルギー回収などを経て埋め立てられる。それに対し、同社では、使用済み製品を、回収・リサイクルセンターで選別し、再び製品や部品、材料として循環させていることを分かりやすく説明している。

同社は、脱炭素分野と省資源分野における2030年と2050年の環境目標を設定(省資源分野の目標は、製品の新規資源使用率を2030年には60%以下、2050年には12%以下とするもの)。2020年には省資源分野において従来の調達・設計・生産・販売に加え、ESG部門が参加する部門横断ワーキンググループを設置・活動することで、目標に沿った指標や施策が事業戦略や商品戦略に統合する仕組みを構築するなど、循環型社会の実現に向けた取り組みの変遷や現状を詳しく紹介している。

最大のリスクは、市場の変化に対応できない移行リスク

一方、昨年1月に経済産業省と環境省が公表したガイダンスに基づく「リスクと機会」についても整理・分析。国際社会でサーキュラーエコノミーへの移行が加速するなか、最大のリスクは市場ニーズの変化に対応できず、事業が成り立たなくなる“移行リスク”であるとする認識を示す。具体的には「資源の枯渇に伴う資源価格の高騰・変動幅の拡大」「製品使用後の不法投棄による機密情報の漏洩と環境汚染」「サーキュラーエコノミー潮流への対応遅れ」の3つを挙げるとともに、それぞれの対応策についても詳述している。

その上で、それらを踏まえた「機会」について、各国のサーキュラーエコノミーへの移行に向けた政策や市場動向を製品やサービスに取り入れることによって、「競合他社との差別化や新たな市場価値を創造することができる」とする考えを表明。20年以上前からリユース・リサイクルすることを前提に新製品の設計を行ってきた経緯を振り返り、光学、画像、材料、ものづくり、制御・システムなどの分野で長年にわたって培った技術に先進技術や独自のアイデアを組み合わせることで新たな価値を生み出し、循環型社会の実現に貢献する製品・サービスを提供していく決意と具体策を記している。

報告書は、サーキュラーエコノミーに関する同社の技術やノウハウの宝庫とも言える。最後は、「今後ますます所有から利用への流れが加速していくなか、循環型社会の実現に向けた取り組みは一企業では限界があり、他の企業や団体との協働により進化させていくことが必要だ」とパートナーシップの重要性を強調する言葉で締めくくられている。

同社は、報告書発行について「ESG情報の開示フレームワークの調和が世界的に進む中で、サーキュラーエコノミーに特化して政府が策定した世界初の開示・対話のためのガイダンスを機会と捉え、このガイダンスに沿って情報発信し、ステークホルダーの皆様と対話を深めていく」としている。

廣末 智子(ひろすえ ともこ)

サステナブル・ブランド ジャパン編集局 デスク・記者

地方紙の記者として21年間、地域の生活に根差した取材活動を行う。2011年に退職し、フリーを経て、2022年より現職。サステナビリティを通して、さまざまな現場の思いを発信中。