「脱・脱炭素」を標榜する米トランプ政権がどのように邪魔をしようと、大半の世界的企業は、自らの判断でカーボンニュートラルの道をこれまで同様に突き進んでいる。

目的は、地球の温暖化を緩和し人類の経済を含めたすべての活動を持続的に行うためであり、それぞれの企業の評価を正しく維持するためでもある。

脱炭素化のために設定されているいくつかの重要な基準は、固定されたものではなく、温暖化の進行や対応の状況によって変化している。今回は、「SBTi」や「RE100」などよく知られている基準について分かりやすく説明した上で、3月に明らかになった重大な変更について解説する。

科学に基づく「SBTi」と電力の脱炭素「RE100」の違い

企業の目指す脱炭素化の基準や目標設定について、試しにChatGPTに少しずつ変えた質問で聞いてみると、ほぼすべての回答のトップに示されるのがSBTiである。

さて、SBTiとは、Science Based Targets initiativeの略で、脱炭素化のための科学に基づいた目標を設定し、推進する集まりのことである。

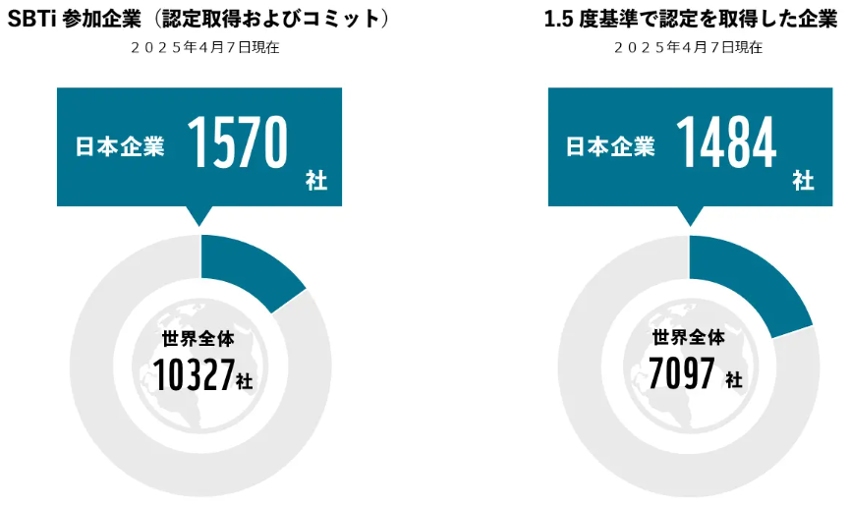

上の左のグラフで見るように、世界全体でのSBTiへの参加企業は今年の4月7日現在で、1万社を越えている。ここが少し分かりにくいのだが、図の上の( )内にあるように、認定取得した企業とコミットした企業を合わせた数字となっている。コミットとは、2年以内に企業としての脱炭素の達成基準を作ることの約束であり、認定取得とは、すでに作成した基準が認定されたことを意味する。したがって1万社には、まだ基準を作っていない企業も含まれている。参加企業の立てる基準や認定について、SBTiは独自の評価で行う仕組みである。

日本企業では、10年前の2015年にソニーが最初の認定を受けており、参加企業は1570社となっている。

一方で、脱炭素を進める世界的な企業の集まり、協議体で最も有名なのは、RE100であろう。

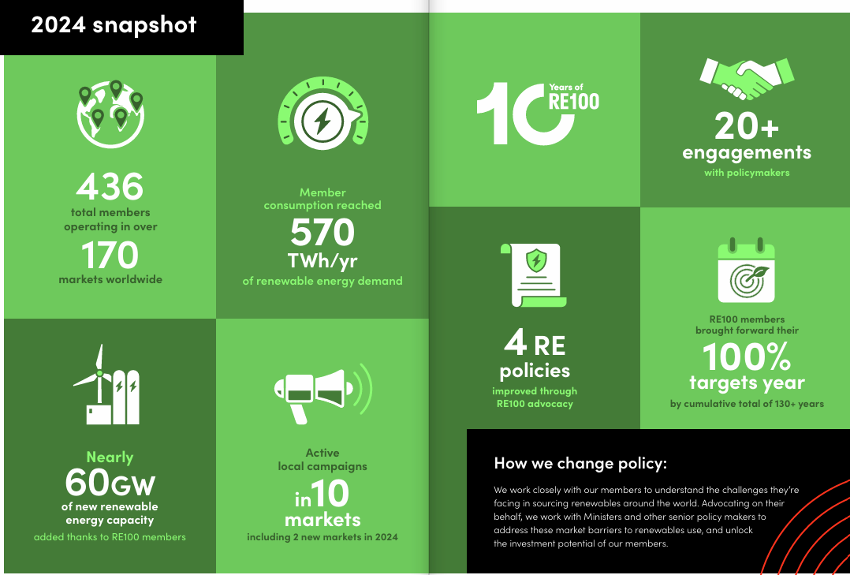

以下の図は、RE100の2024年版のリポート、2024 Impact Reportの一部である。

ここには、RE100の参加企業は436社(日本は91社)におよび、その総電力需要が年間570TWhに達していると書かれている。日本全体の電力需要の6割程度、ほぼドイツ一国の電力需要と同じ規模である。

RE100の説明が電力だけであることで分かるように、RE100は電力の脱炭素化だけを目指す集まりで、それを2030年までに達成することを目標としている。一方、SBTiは、全体の温暖化ガスのカーボンニュートラル化を目指すため、いわゆるスコープ1、2、3すべてが対象となる。熱や交通の脱炭素化も含んでいて、目指す範囲に最も大きな違いがある。

また、RE100は“脱炭素の広報機関”をも標榜しており、特に新規の再生可能エネルギー電源、いわゆる「追加性」を重要視している。図の左下では、RE100のメンバーによって60GWの新規電源が追加されたとある。2050年のカーボンニュートラルのためには、新しい再生エネ電源を飛躍的に伸ばす必要があり、それを広く世界に知らしめるためのPR組織とも言える。そのため、参加企業はほぼ大企業に限られていて、その数を増やすことを特に目的としない。

インパクトが強い、RE100の新技術基準

そのRE100がこの3月に、新しい技術基準「RE100 TECHNICAL CRITERIA」を発表した。

実は、SBTiも同じく3月に最新の科学的知見などを踏まえて「企業ネットゼロ基準」の改訂案を公開し、2040年までの電力の脱炭素化を求めている。これには、日本政府が2月に閣議決定した第7次エネルギー基本計画(エネ基)の内容では全体として対応できず、日本企業の国際競争力に重大な影響を及ぼすとの声がすでに起きている。

一方、RE100の技術基準の改訂は、より具体的に脱炭素ツールに対してダメ出しを行っている。こちらは日本政府や企業にとって、目の前の大きな障壁となる可能性が高い。

まずはRE100の技術基準がなぜ注目されるのか、その話からしておこう。

それは一般的に企業が脱炭素化を進める時にどんな電源を使えばよいかという指針になるからである。脱炭素を目指すには、まず電力の調達を変えるのが通常の道筋である。しかし、どんな電源をどこから供給を受ければよいか、明確かつ分かりやすく示す基準がなかなか見つからない。

RE100技術基準には、「再生エネ電力の認定」と「調達方法」について、以下のように書かれている。筆者もコンサルティングの中でよく聞かれ、その際はこの基準を使っている。つまり、RE100の技術基準は、RE100参加企業以外でも広く利用されているといってよい。

| ◆再生エネ電源 風力、太陽光、地熱、海洋(波力および潮力) 持続可能なバイオマス(バイオガスを含む) 持続可能な水力発電 ◆調達方法 1 自社が所有する設備からの自家発電 2 直接調達(発電事業者との契約):フィジカルPPA、バーチャルPPA 3 電力供給事業者との契約:いわゆる電力料金プラン 4 エネルギー属性証書による調達 *筆者注:RE100の基準のうちで、一般的な4つに絞っている |

電源では、特に、バイオマスと水力発電にある“持続可能な”との形容詞がミソで、原料や発電設備の建設方法などに厳しいチェックが及ぶ。

また、調達方法は番号順で価値が高いとされ、実際の企業の電力調達でも使われている。

石炭混焼発電による電気の使用を完全に禁止

さて、最初に言及したように基準は脱炭素の進行状況などに応じて変化しており、今回はRE100の技術基準に重要な変更がなされた。

中でも最も大きな変更は、石炭に木質バイオマスなどを混ぜて行われる石炭混焼発電による電気の使用を完全に禁止したことである。

これまでは、混ぜて燃やす木質バイオマスなどの割合に応じてその分を脱炭素電力として使うことが認められていた。しかし、2027年以降の報告では、石炭混焼について出来上がったすべての電力を使ってはならないと非常に厳しい対応となった。

この処置は、とりわけ日本への影響が大きい。

日本では、すでに一部で石炭火力発電に木質バイオマスを投入する混焼が行われており、さらに国内火力最大手であるJERAが、愛知県の碧南火力発電所でアンモニアを20%混焼する実証を進めている。木質バイオマスの混焼はもちろん、後者の実証の先に計画されているグリーンアンモニアの混焼が成功したとしても、発電された電気はまったく脱炭素電力とは認められないことになる。

さらに、今回の基準変更は、今後、天然ガスなどの他の化石燃料との混焼で同様の措置を検討することや、企業が電力を購入する際に慎重に検討すべき、とまで言及している。

これは、日本政府がエネ基などで脱炭素ツールとして化石燃料の混焼に大きな部分を頼っている現実から見ると、インパクトは甚大である。先日、10年来のエネルギー関係の友人で、まさにJERAの混焼をサポートしているアドバイザーにこの情報を伝えたが、大きな衝撃を隠さなかった。

RE100の技術基準は参加企業だけに当てはめられるルールであるが、前述のように、多くの他の企業がこの基準を目安としている。政府はもちろん、企業の脱炭素戦略への影響は避けられないと考えるべきで、日本全体で早急な対応が求められる。

| 【参照サイト】 ・WWFジャパン Science Based Targetsイニシアティブ(SBTi)とは https://www.wwf.or.jp/activities/basicinfo/409.html ・RE100 2024 Impact Report https://www.there100.org/2024-impact-report |

北村 和也(きたむら・かずや)

日本再生可能エネルギー総合研究所代表、日本再生エネリンク代表取締役、埼玉大学社会変革研究センター・脱炭素推進部門 客員教授

民放テレビ局で報道取材、環境関連番組などを制作した後、1998年にドイツに留学。帰国後、バイオマス関係のベンチャービジネスなどに携わる。2011年に日本再生可能エネルギー総合研究所、2013年に日本再生エネリンクを設立。2019年、地域活性エネルギーリンク協議会の代表理事に就任。エネルギージャーナリストとして講演や執筆、エネルギー関係のテレビ番組の構成、制作を手がけ、再生エネ普及のための情報収集と発信を行う。また再生エネや脱炭素化に関する民間企業へのコンサルティングや自治体のアドバイザーとなるほか、地域や自治体新電力の設立や事業支援など地域活性化のサポートを行う。