国際イニシアチブ「SBTネットワーク(SBTN)」はこのほど、水産業界向けに、海洋に関する科学に基づく目標設定のためのガイダンス(手引書)を公表した。これにより、SBTネットワークが開発したSBTs for Nature(自然資本に関する科学に基づく目標設定のための枠組み)は、すでに公表していた淡水・土地利用に加え、海洋に関する目標設定の手法を企業・自治体に提供することになる。(翻訳・編集=小松はるか)

SBTネットワークは、SBTイニシアチブ(科学的根拠に基づいた温室効果ガスの削減目標の設定をうながすイニシアチブ)に次いで誕生したイニシアチブだ。同ネットワークはより広範な手法を採用しており、都市や政府など幅広い組織に向けて、水や生物多様性、土地利用、サーキュラーエコノミーの実践などの課題に関する科学的根拠に基づく目標設定を指導している。排出量だけではなく、環境への総合的な影響に重点を置いているのが特徴だ。

SBTネットワークは2023年、ケリングやサントリーホールディングスなど17社を対象に、淡水と土地利用に関するSBTs for Natureの試験運用を始めた。また同年には、気候変動やそのほかの自然への負の影響に対処する目的で、都市・自治体向けの目標設定プログラムの開発に着手した。

そして今回発表した海洋に関する科学的根拠に基づく目標では、海産物のバリューチェーン全体における企業のサステナビリティの取り組みについて新たな基準を定め、企業が最新の海洋科学をビジネス戦略に統合できるよう支援する。

海洋に特化した科学的根拠に基づく目標はなぜ必要か

海は地球最大の二酸化炭素の吸収源だ。地球上の酸素の多くを生み出し、大量の二酸化炭素を吸収し、気候変動を緩和する重要な役割を果たす。しかし、海産物を生産するという名の下で行われている乱獲や生息地の破壊は、海の酸性化や海洋生態系の深刻な劣化をもたらしている。早急に対策を取らなければ、海洋生物の安定性や海産物のグローバルサプライチェーンが危機にさらされ、気候変動を緩和する海の機能が衰退してしまう。

そんな中、革新的な海産物の代替品が増えていることで魚種資源を回復させるチャンスが訪れている。さらに水産業界は認証や責任ある調達を約束し、サステナビリティへの取り組みを前進させている。しかし環境への負荷は増し、規制が進化していることもあり、企業はさらに先へ進まなければならない。また、TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)のような枠組みは、海の健全性に関する指標をより広範な環境基準に組み込んでいるものの、海の健全性に十分に対応しておらず、分野別の課題に対する具体的な手引きや、海の特定の課題に対処するための詳細な情報が不足している。

SBTネットワークの事務局長を務めるエリン・ビルマン氏は、「海産物を対象にした科学に基づく目標が誕生したことで、企業は国際的フレームワークに沿って淡水や土地利用だけでなく海洋に関する環境目標も設定することができるようになりました。海洋に関する科学に基づく目標は、徐々に増加している変化を企業が乗り越えられるよう支援し、海洋生態系やサプライチェーンのレジリエンス、そして企業の長期的な生存能力を強化するものです」と話している。

ビジネスと海洋の健全性を実現する手段になる

海洋に関する科学に基づく目標は、自主的な情報開示や規制に基づく情報開示の要件に沿った標準化された有効な枠組みを提供している。こうした目標を設定する企業はサプライチェーンの長期的なレジリエンスを強化しながら、従来のサステナビリティの取り組みの域を超え、生息地の喪失、乱獲、海の生物多様性の減少への対策に取り組んでいる。

なお今回の目標は、WWF(世界自然保護基金)とコンサベーション・インターナショナルが運営委員会の支援を受けて開発したもので、企業の取り組みの速度や規模を加速させることを目指している。委員会には水産養殖管理協議会(ASC)や海洋管理委員会(MSC)、フィッシュワイズ、ザ・ネイチャー・コンサーバンシー、サステナブル・フィッシャリーズ・パートナーシップ、国連環境計画・金融イニシアチブ(UNEP FI)が参画する。

海を劣化させる原因に対処する

海洋に関する科学に基づく目標は、海洋環境の劣化の主要因に対処するものだ。例えば、以下のような詳細な目標がある。

- 「乱獲を防止・減少させる目標」は天然の漁場を対象にしている。企業が乱獲された海洋資源を使った商品に依存することを防ぎ、さらに資源の健全性を向上させ、乱獲を減らすために海の景観や管轄海域に配慮するよう支援する。

- 「海の生息域を保護する目標」の対象は天然の漁場と養殖場だ。企業が海の環境や、移行期の環境において生息地への影響を防ぎ、減らす支援を行う。

- 「ETP種へのリスクを下げる目標」は、天然の漁獲や水産養殖によってもたらされる絶滅危惧種や保護種(ETP種)に指定されている海洋生物への影響に対処するための目標だ。

海洋に関する科学に基づく目標設定の枠組みを試験導入した企業の一つ、デンマークの水産養殖企業ムショルムの担当者は「海洋に関する科学に基づく目標は、現在そして未来の繁栄のために健全な海洋生態系が必要なことを認識し、水産業者が未来においても通用する事業を行うための重要な支援策を提供しています」と語る。

SBTネットワークはすべての水産業者にガイダンスやツールを活用するよう呼びかけ、水産物に関する科学に基づく目標設定に関心がある企業は問い合わせフォームに登録してほしいとしている。

英コンサルら、リジェネラティブな水産養殖の可能性を検証したレポートを発行

ここでは未来においても通用するビジネスの事例を紹介しよう。英国に本拠を置くサステナビリティのコンサルティング会社タンリー・エンバイロメンタルは今年に入り、リジェネラティブな(環境再生型の)水産養殖を手掛ける企業アルガペラゴと戦略的パートナーシップを結んだ。アルガペラゴは英国最大のコンブ養殖業者だ。

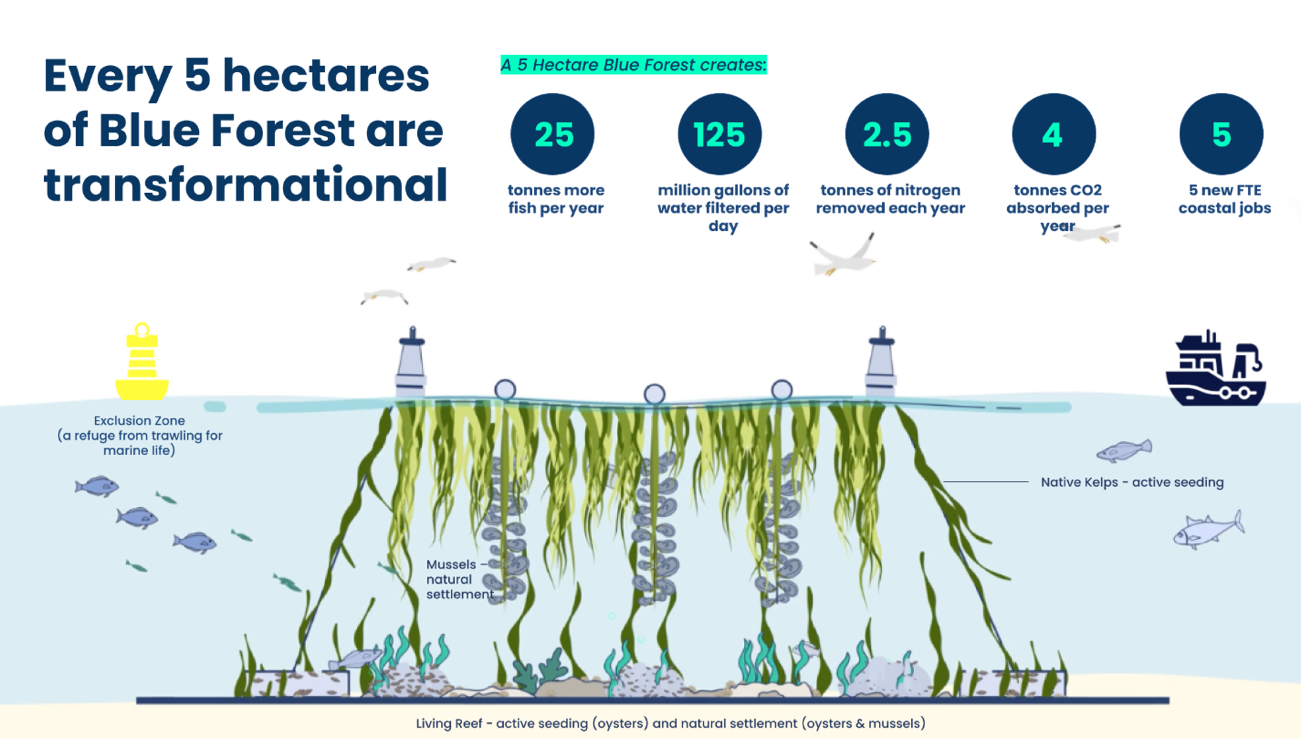

2社は、気候変動対策にもなり、海の生物多様性を下支えするコンブとムール貝の養殖が秘める大きな可能性に注目し、協業によって持続可能な海洋養殖を革命的に変化させることを目指している。両者が主に取り組むのはアルガペラゴのブルー・フォレスト・プロジェクト。栄養循環と水質を向上させ、生物多様性を保全するために、カラフトコンブ(シュガーケルプ)とムラサキガイの養殖を一体化させるというものだ。同プロジェクトでは、リジェネラティブな水産養殖の自然資本の価値を評価するほか、こうした水産養殖が持続可能な海洋生態系を育み、ブルーエコノミーを促進する可能性について重要な洞察を提供する報告書を発行する。

報告書はタンリー・エンバイロメンタルの海洋生物多様性の専門家ノラ・ヴォン・クシランダー博士が執筆した。栄養塩のバランス、炭素吸収、海洋生態系の回復といった海の重要な環境課題に取り組みながらも、大きな経済的利益を生み出すために、リジェネラティブな海洋養殖の可能性を調査して得られた見通しを紹介する。

調査では、アルガペラゴが認可を受けた英ノース・デヴォン沖の海域に設置した高性能モジュール式養殖設備の実証実験を行い、その生態学的・経済的なメリットを明らかにしている。同設備は116ヘクタールまで拡大できるよう設計されており、海洋環境から窒素やリン、炭素を効果的に抽出し、相当な量のバイオマスを生み出すという。実際に、アルガペラゴの設備は年間17.6〜21.2トンの窒素、1.0〜1.3トンのリン、195.9〜257.5トンの炭素を抽出できる可能性があることが分かっており、水質を改善し、海の富栄養化を解決する重要な手段として役立つ。

アルガペラゴの事業責任者であるルーク・アンセル氏は、「報告書は、ブルー・フォレスト・プロジェクトにネイチャーポジティブの(生物多様性の損失を止め、回復軌道に乗せる)可能性があることを示しています。主要産業は効果的かつ汎用性のある栄養塩対策を求めているため、プロジェクトの成果を測る確固たる基準値が分かり嬉しいです」と語っている。

SUSTAINABLE BRANDS