Image credit: Shutterstock Generate

|

キリンビールは7日、ビールの製造工程の一部にグリーン水素由来の蒸気を活用する実証事業を、主力の「一番搾り」などを製造する北海道千歳工場で2026年6月から始めると発表した。麦汁の煮沸などの工程で大量の蒸気を使用するビール製造において、燃料を化石燃料由来からグリーン水素へと転換することで、2050年に向けた「バリューチェーン全体のGHG排出量をネットゼロにする」というグループの長期目標の達成に向けた取り組みを加速させる。同社によると、国内の大手ビールでは初の取り組みで、実証の過程で同月から水素由来のビールが市場に届けられる方向だ。(廣末智子)

スコープ1、2の排出量を2030年以降も減らし続けるために

キリンビールのスコープ1、2のGHG排出量削減ロードマップ ©Kirin Holdings Company, Limited

|

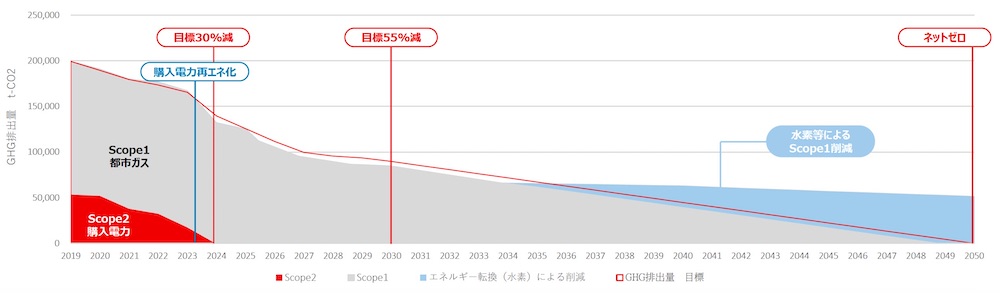

キリングループは2020年に開示した環境ビジョンの中で、2050年までにバリューチェーン全体のGHG排出量をネットゼロにする長期目標を、また2030年までに2019年比でスコープ1と2の排出量を50%削減、スコープ3の排出量を30%削減する中期目標を掲げる。さらに同社は、1.5度目標に整合した削減目標を設定している企業として、国際イニシアティブであるSBT(Science-based Target、科学的根拠に基づく目標)の認定を受けていることからも毎年、一定以上の削減率を継続することが求められている。

そうした中、キリンビールによると、同社がスコープ1、2において2030年以降も排出量を減らし続けていくためには、早期に、ビールの生産工程において化石燃料からのエネルギー転換に踏み切る必要性があり、そのひとつの手段としてグリーン水素の技術的な見極めを実証することとなったという。

ビール工場から発生するGHGの多くは、製品の製造や設備の洗浄・殺菌で必要となる「熱」をつくるため、中でも麦汁煮沸などの仕込み工程で使用する蒸気をつくるために、都市ガスを燃やすことに起因する。同社によると、こうした熱需要そのものをゼロにしていくことは技術的に難しいが、使用する燃料を“GHGフリーな燃料”とすることで、工場全体の脱炭素化を推進する考えだ。

北海道千歳工場に設備導入、熱需要の最大23%を水素に代替へ

|

2026年6月からグリーン水素活用の実証事業がスタートするキリンビールの北海道千歳工場

|

ビール製造の工程でグリーン水素を活用する実証事業のスキーム ©Kirin Holdings Company, Limited

|

実証事業は、キリンビール北海道千歳工場内に水素製造設備と水素を燃やして蒸気をつくる水素ボイラーを設置して行う。2025年4月に設備工事に着工し、2026年6月から稼働する予定だ。スキームとしては、三菱商事と高砂熱学の出資による合同会社(MTグリーンエネルギー)が、太陽光発電や系統電力から購入する再生可能エネルギー電力によって水素を製造し、その水素を三浦工業製のボイラーで燃やすことによって作り出した蒸気を、ビールの製造工程に活用する。キリンによると、このスキームを活用することで、同工場における熱需要の最大約23%を水素に代替し、年間464トンのGHG排出量を削減できる見込みという。

現時点では水素が社会実装に最も近い

7日に開かれた記者発表で、同社技術部主務の関川絵美子氏は、ビールの生産工程で使用する蒸気を生み出す “GHGフリーな燃料”に、水素を選んだことについて、アンモニアやメタネーションガスといった新技術とも比較しながら、「現時点では、水素が技術的な成熟度も高く、社会実装に最も近いと考えた」と説明。その上で、「水素については、海外から輸入するケースと、国内で製造するケースが想定されるが、特に港から遠い内陸部においては地産地消型での利用が進むのではないか」とする見通しを示し、今回の北海道千歳工場での実証を通じて、ビール製造における地産地消型の水素活用の知見を得ていく考えを強調した。

実証事業の期間は10年と、長期にわたる検証を予定。この間、水素製造設備と、ボイラーによる蒸気製造設備の運転パターンをさまざまに変化させることで、ビールの加熱工程における熱需要と、水素の製造・活用によるバランスを見極めるなど、水素の特性を踏まえたビールづくりの経験を積む。同社によると、現時点で、グリーン水素にかかるコストは、既存の都市ガスに比べて高いが、「将来的には、供給と需要の両方が増えていくことでコストが低減されてくることを期待している」(関川氏)という。

ビールの製造工程における地産地消型の水素活用の最前線となる北海道千歳工場では、「一番搾り」など同社の定番ブランド6種類と、季節ブランド2種類のビールを製造している。関川氏によると、現時点で特に水素にちなんだ商品の企画などは予定されてないが、2026年6月に事業がスタートすれば、同工場から出荷される製品の一部は、消費者が意識するか、しないかにかかわらず、水素由来のビールとなる。

廣末 智子(ひろすえ ともこ)

地方紙の記者として21年間、地域の生活に根差した取材活動を行う。2011年に退職し、フリーに。サステナビリティを通して、さまざまな現場の当事者の思いを発信中。