なぜ今、『統合思考経営』なのか?

~ESGを踏まえた長期にわたる価値創造のために~

第30回

|

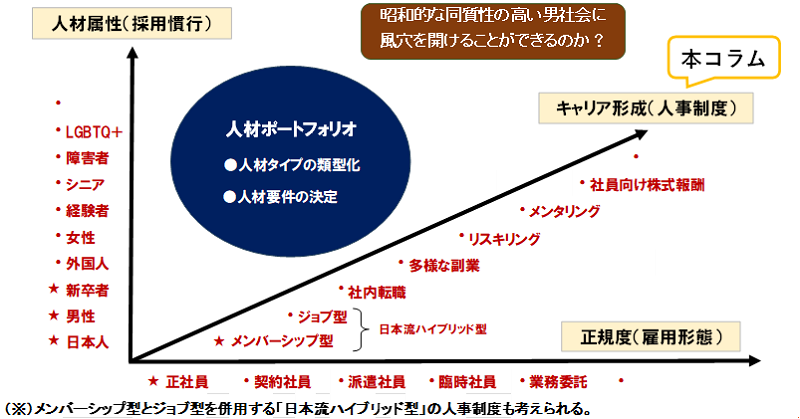

前回(第29回)は、日本企業が昭和的な雇用・人事慣行に基づく同質性集団から脱して、いかに多様性集団に転換するか、という問題意識の下、「人材ポートフォリオ」を考える雇用慣行3軸の1つである「人材属性(採用慣行)」を取り上げました。

今回は、2つ目の軸「キァリア形成(人事制度)」において、最近話題の「メンバーシップ型」と「ジョブ型」に着目し、日本企業の「ジョブ型人事」への転換の現状と課題を踏まえ、その方向性を論じます。

大きく変容する日本企業の人事制度

日本企業の人事制度が大きく変わろうとしています。背景には人口減少に伴う質量両面の「人手不足」の深刻化があります。しかし、本当に同質性の強い組織集団に風穴を開け、日本企業の競争力強化と復権につながるのでしょうか。本当に社員のキャリア形成に実効性のある人事制度は実現するのでしょうか。

本稿では、「時代に合わなくなった日本企業の人事制度をどうするか」の問題意識のもと、メンバーシップ型とジョブ型に着目し(図表1)、それぞれの特徴を確認したうえで、「ジョブ型人事」の先進事例から現状と方向性を考えます。なお、キャリア形成のための社内転職、副業、リスキリングなどは、次回論じます。

図表1:「人材ポートフォリオ」を考える雇用慣行3軸

資料:筆者作成(本図は、本コラムシリーズ第28回の図表2に加筆のうえ再掲)

|

■「入社年次」や「同期」は死語に?

いま、日本企業がいかに日本的人事制度を壊すかに腐心しています。これまでの人事制度が日本企業の再浮上の足かせになっている、と気付いたからです。最近の動きをみると、新卒一括採用・終身雇用・年功序列の象徴であった、「入社年次」や「同期」という言葉が死語になりつつあるのです。

■もはや、メガバンクでも新卒一括採用・年功序列は限界!

2024年度のメガバンク3行の採用計画では、キャリア採用が5割に迫り、地銀でも2020年度の1割から3割に増えています。つまり、新卒一括採用でさまざまな部署を経験させて人材を育成してきた、OJT手法が転機を迎えているのです。三井住友銀行は、入行年次を給与に反映する「階層」を廃止しました。

「メンバーシップ型」から「ジョブ型」への転換が始まった !?

■「ジョブ型の導入」は「メンバーシップ型の廃止」と認識しているか?

2021年のパーソル総合研究所の調査によれば、ジョブ型人事制度について、既に2割以上の企業が導入し、約4割が導入予定であり、今後も大企業を中心に増加すると予想されています。しかし、本当に欧米流ジョブ型人事への転換が進んだ場合、日本流メンバーシップ型人事はなくなることをほとんど認識されていません。

メンバーシップ型人事は、多くの日本企業に浸透している「人材起点」による、「就社型」の人事制度です(解雇は困難)。これに対しジョブ型人事は、欧米企業を中心に海外で広く普及しており、特定職務(ジョブ)をあらかじめ明示して社員を募集する「職務起点」による、「就職型」の人事制度です(解雇は容易)。

■何のために、ジョブ型人事を導入するのか?

ジョブ型の先進事例と言われる企業の共通点は、海外拠点が多いこと、中途採用者が多い、そしてジョブ・ディスクリプションに基づく世界共通の「ジョブ型人事制度」の制定と運用です。これらの企業は、何のためにジョブ型人事を導入したのでしょうか。ジョブ型人事への転換で、何を変えようとしているのでしょうか。

日立とNTTは「ジョブ型人事」で何をめざすのか?

■日立の大改造と連動する「ジョブ型人財マネジメント」

日立製作所は10年以上にわたり、「ジョブ型人財マネジメント」の基盤造りを段階的に進めてきました。これは、歴代社長が進めてきた日立の大改造と期を一にするものです。その要点は、デジタル人財とキャリア人材の採用強化、新卒者とキャリア人材の同時採用、通年入社・通年採用、職種別採用の拡大です。根底にある人材戦略の基本は、「適所適財」と「組織目標と個人目標の同期化」です。

■日立におけるジョブ型人事への転換の必然性

日立製作所(売上高9兆円、社員27万人)のジョブ型人事制度への転換は、全体の制度設計が終わり、社内実装が始まった段階と言えますが、その背景は4点に整理できます。実はここに、日立のメンバーシップ型からジョブ型への転換の必然性(Why)があると考えられます。

(1)売上高と社員数の国内・海外比率は逆転し、現在はいずれも海外が6割を占め、今後も増える。

(2)事業環境が、製品中心・国内中心からサービス中心・グローバル市場に変化した。

(3)顧客と社員も、日本人・男性中心から外国人・多様な人々へと広がり、価値観も多様化した。

(4)従来は、製品を同質性集団で開発・提供し、売上高(利益)は労働時間や生産量に比例していたため、時間管理が必要だった。しかし、今後は、多様で斬新な発想で事業モデルを拡張・転換し、売上高(利益)は労働時間とは直接比例しないため、職務の明確化と成果管理が求められる。

■社長が主導するNTTのジョブ型人事(年次主義の廃止、管理職の格付)

NTTグループでジョブ型人事を主導する社長の信念は、「年功序列のままでは、世界で戦えない」と「社員のキャリア自律を促す」です。同社は、民営化後にグローバル展開を積極的に行い、グループ全体で売上高13兆円(海外比率6割)・社員数34万人となり、事業ポートフォリオも大きく変わりました。

ジョブ型人事で強調されるのが、世界で通用する人材戦略への変革です。外部からキャリア人材の採用拡大だけでなく、社内での若返り・抜てき人事(年次主義の廃止、管理職の格付)にも注力しています。

メンバーシップ型を残したままで、「ジョブ型」と言えるのか?

■日本企業が導入した多くの「ジョブ型人事」への疑問

・そもそも、ジョブ・ディスクリプションさえ作れば、「ジョブ型」と言えるのか?

・専門職を獲得したいだけなら、メンバーシップ型でも可能ではないか?

・新しい賃金体系を導入したいだけなら、メンバーシップ型でも可能ではないか?

・「ジョブ型」と言うが、メンバーシップ型を残したままなら、「名ばかりジョブ型」ではないか?

・無期労働契約では解雇が難しいので、終身雇用をすぐに廃止することは無理ではないか?

・職務限定の雇用契約なら、会社都合の配置転換はできないのではないか?

「ジョブ型」という言葉が安易に使われているように感じます。メンバーシップ型雇用は日本の社会通念となっており、真逆の欧米流ジョブ型に一気に転換することはできない、と考えられます。そこで、いくつかの論点です。

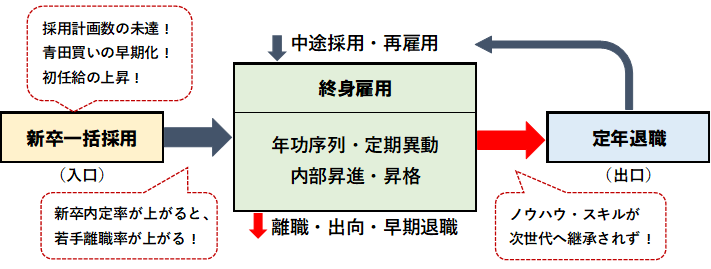

■「就社型」とは、まず会社のメンバー(社員)になること

メンバーシップ型は「就社型」という日本特有の雇用慣行で、「会社のメンバー(社員)になること」を優先する考え方で、職務は後付けです。戦後の高度成長期に、新卒一括採用・終身雇用・定年退職という“三位一体構造”が形成され、その運用の仕組みが年功序列・定期異動・内部昇進です。

これを「雇用の入口-出口の収支バランス」として表現したのが図表2です。この三位一体構造が、バブル崩壊後も維持され、現在に至っています。今になってさまざまな問題(ミスマッチ)が顕在化してきたのです。

図表2:メンバーシップ型雇用の“三位一体構造”

|

■実態は、「ジョブ型導入」と称して、メンバーシップ型の部分修正

このような雇用・人事問題を解決すべく、救世主(?)のように「ジョブ型人事」が導入されたのです。しかし、多くは「名ばかりジョブ型」で、メンバーシップ型の“三位一体構造”は保持したままで、各段階でジョブ型風の部分修正を行っているにすぎないのです。

もはやメンバーシップ型(就社型)は時代に合わず、あちこちで致命的な綻びが生じていることは間違いありません。その根本的解決には、その“三位一体構造”を崩すしかありませんが、そうかと言って、すべての日本企業にとって欧米流ジョブ型への完全な転換が最善である、とは断言できません。

■波紋を呼ぶ「最高裁の令和6年4月26日判決」:解雇か配置転換か?

職務限定社員の配置転換は可能か。2024年4月の最高裁判決は、職務限定で働く従業員に対して、会社は本人同意のない職務変更を命じる権利はない(労働契約法違反)、と初判断を示しました。

波紋を呼んだ理由は、最高裁が企業と従業員の労働合意を最優先としたからです。店舗の統廃合が多い業種では、職務や勤務地を限定合意した場合、事業の拡大や縮小に際して、その合意条件を変更できるのかという問題が出てきたのです。

「日本流ハイブリッド型雇用」の模索

■メンバーシップ型とジョブ型の「折衷案」と「併存案」を試行する

日本特有のメンバーシップ型雇用は、“時代の遺物”になりかけています。それでは、日本企業はどうしたら良いのでしょうか。結論から言えば、「日本流ハイブリッド型雇用」を模索しましょう。メンバーシップ型とジョブ型の「折衷案」ならびに「併存案」の試行です。ただし、必ずしも特定の「〇〇型」を選ぶ訳ではありません。

【日本流ハイブリッド型雇用(折衷案)】

・国境を越えて人材マネジメントを戦略的に一元化したいグローバル企業を想定したもので、世界共通のジョブ・ディスクリプションと評価・賃金体系を核に、社内人材と社外人材の垣根を低くする。

・なお、国内事業中心の企業、欧米流ジョブ型に困難を感じる企業には、メンバーシップ型をベースにしつつも、ジョブ型の特徴を併せ持つ「ロール(役割)型」がある。

【日本流ハイブリッド型雇用(併存案)】

・ジョブ型人事では就業規則との整合性が課題である。そこでメンバーシップ型を残したまま、ジョブ型対応の新制度を追加して「1社2制度」とする。人材争奪戦のテクノロジー企業や金融機関に多い。

■戦略変革には「社外の血」が必要、内部昇進者や新卒者だけではムリ

日本流ハイブリッド型雇用の模索と言っても、人材戦略の構造改革の観点から、「雇用の入口-出口革命」と「人材戦略のインフラ整備」を心掛けるべきです。そのためには、自社とは異なる価値観や業務センスをもつ外部キャリア人材の採用による「社外の血」が必要です。

・雇用の入口-出口革命:新卒一括採用の縮減、キャリア人材の通年採用の拡大、定年制の廃止

・人材戦略のインフラ整備:グループ内で共通の新しい職務等級体系、評価体系、賃金体系の構築

**********

今回は、日本企業の脱同質性に向けて、メンバーシップ型とジョブ型に焦点を当てた人事制度を考えてきました。日本では欧米と異なり、企業横断の労働市場は形成されていません。そこで、日本流の新しい雇用形態を企業だけが考えるのではなく、教育界や経済界をはじめ社会全体で議論することが必要です。

次回(第31回)は、今回の続きで、社員のキャリア形成に資する人事施策の現状と課題を論じます。

本コラム30のフルレポートは、株式会社Sinc 統合思考研究所の下記サイトを参照ください。

https://www.sri-sinc.jp/knowledge/2025031101.html

川村 雅彦(かわむら・まさひこ)

株式会社Sinc 統合思考研究所 所長 首席研究員

元ニッセイ基礎研究所上席研究員・ESG研究室長。1976年、大学院工学研究科(修士課程:土木専攻)修了。同年、三井海洋開発株式会社入社。中東・東南アジアにて海底石油プラントエンジニアリングのプロジェクト・マネジメントに従事。1988年、株式会社ニッセイ基礎研究所入社。専門は環境経営、CSR/ESG経営、環境ビジネス、統合思考・報告、気候変動適応、シナリオプランニングなど。論文・講演・第三者意見など多数。著書は『カーボン・ディスクロージャー』『統合報告の新潮流』『CSR経営パーフェクトガイド』『統合思考とESG投資』『サステナビリテイ・トランスフォーメーションと経営構造改革』など 外部委員等 株式会社ニッセイ基礎研究所 客員研究員 特定NPO法人環境経営学会 元副会長 一般社団法人経営倫理実践研究センター(BERC) フェロー NPO法人Network for Sustainability Communication(NSC) 幹事 大坂成蹊大学国際観光学部客員教授 など (2024年4月現在)