Image credit: Shutterstock

|

平均気温の限界1.5度超えの報道が相次ぎ、温暖化防止を否定する者が世界最強の権力の座に就くなど、脱炭素を巡る情勢は混とんとしている。

一方、脱炭素化で先端を行く企業や団体は、これまでより一歩踏み込んだ基準に向かって進み始めている。それがタイトルに掲げた「24/7CFE」である。2025年第1回目のコラムでは、前向きな脱炭素への挑戦として取り上げる。

「24/7CFE」とは何で、なぜ生まれたのか

まず、「24/7」とは、そのままtwenty-four seven と読み、1日24時間、週7日(365日と同意義)を指して、「いつでもどの時間でも」を意味する。例えば、実際に年中無休で24時間営業の一般の店などですでにこの表現が使われている。そして、後ろに付く「CFE」は「Carbon Free Energy」の頭文字をとったもので、つまり、「24/7CFE」とは、脱炭素エネルギーとセットで、「どの時間でもリアルタイムでカーボンフリー電源を調達して利用すること」になる。

これまでのRE100やSBTでの参加企業が進めていた電源の脱炭素化は、年間の電力消費量に対応する再生エネ電力量を当て込むことだけで達成でき、いわゆる「証書」を使うことも可能であった。これに対して「24/7CFE」では、1時間単位の使用電力をカーボンフリー電力にマッチングさせる必要があり、よりハードルが上がった、ある意味、ステップアップしたと考えてよい。

これがどういうことなのか、実際の例を見てもらうのが早いであろう。

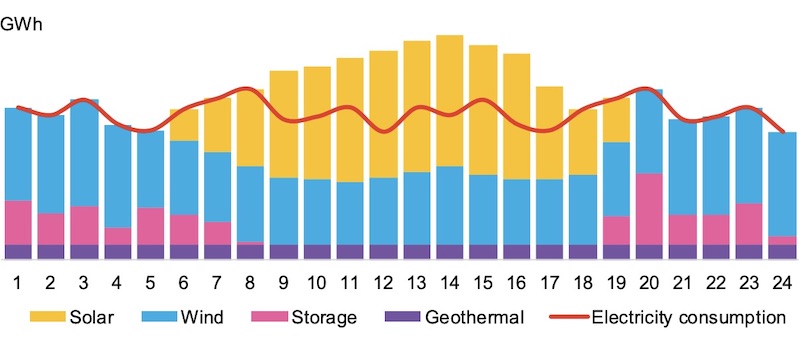

ある企業での「24/7CFE」実践イメージ 出典:「24/7 Carbon-Free Energy Procurement in APAC」BloombergNEF

|

上のグラフは、世界の脱炭素化について戦略的な分析を行うBloombergNEF が、「24/7CFE」を想定した企業の実践例として示したものである。赤の曲線で示される企業の電力需要曲線を、太陽光発電(オレンジ)、風力発電(青)、地熱発電(紫)で埋めていく。しかし、朝9時から夕方5時までは太陽光発電など再生エネ電源が需要を上回っている。よく見ると、それ以外の時間では風力と地熱発電だけでは需要に届かず、不足分をピンクの蓄電池がカバーしているのが分かる。ここでは太陽光発電の余剰分をいったん蓄電池に貯めて、足らない時間に放出しているのである。

ここでは証書は使われていない。つまり、再生エネ電源+蓄電池の利用によって24/7CFEが実現される。案外シンプルなスタイルである。

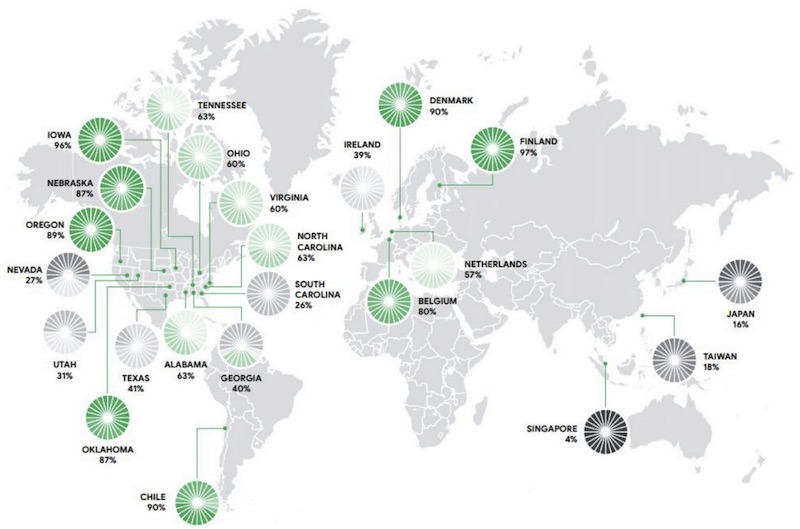

Googleの拠点の24/7 CFEの達成度(2022年) 出典:Google WEBサイト

|

この「24/7 CFE」を目指す考え方は、2020年9月にグーグルが最初に発表し、2030年での実現を目標としている。上の図のように、2022年時点でのグーグルのデータセンターなどの拠点での達成度(緑の円グラフ)は、平均で64%、全体の3分の2までになっている。一方で日本を含むアジア・オセアニア地域での実現度は非常に低い(円グラフがほぼ黒)。つまり、元となる再生エネ電源と蓄電池の普及が遅れていることを示している。

「24/7CFE」がもたらす、再生エネの地産地消の拡大と進出企業の責任

ここで、「24/7CFE」導入によって生まれるとされる中心的なメリットを挙げておこう。

・証書ではなく、新規の再生エネ電源の拡大が進むこと

・蓄電池などのエネルギー貯蔵への投資が増えること

・再生エネの調達をより地域で行うことになり、企業などの地域への関与が拡大すること

つまり、これまで許されていた、どこか遠くの「証書」ではなく、可能な限り地域内での再生エネを調達するシステムが活用されることになる。

結果として、カーボンフリー電力を提供できる地域への企業(工場や営業所など)の移動が起きる可能性が指摘される一方で、地域に対する企業などの責任が重くなることにもなる。例えば、地域の環境を破壊するメガソーラーなどへの批判はさらに強くなり、原発電力を利用する企業は放射性廃棄物の処分も含めた責任を問われることになるであろう。

導入に当たってのコスト増が気になるところであるが、BloombergNEFは、最初のグラフの引用元である報告書の中で「当初、CFE調達はコストがかかる可能性があるが、時間の経過とともに解消される」としている。

「24/7CFE」の広がりと日本企業

世界では、すでに24/7CFEへのシフトが始まっている。

国連は、2021年に24/7CFEを進めるためのイニシアティブ「24/7 Carbon Free Energy Compact」を立ち上げ、WEBサイトによると現在、世界で167の企業などの団体が参加している。日本からは9社の参加が確認できる。

実際の取り組みが、日本でも始まっている。

昨年7月に発表されたJERAと自然電力の子会社による実証や、今年1月には第一生命保険と東邦銀行がオフィスとしている「TDテラス宇都宮」で、クリーンエナジーコネクトによる太陽光発電+蓄電池の実証が開始されている。

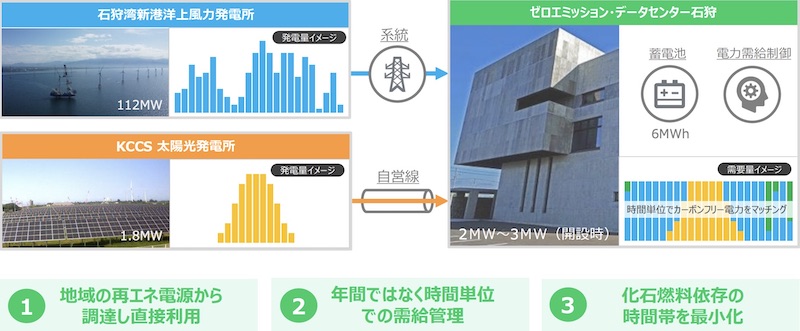

24/7カーボンフリー電力 によるデータセンター運営 出典:京セラコミュニケーションシステム「ゼロエミッション・データセンターご紹介」

|

京セラコミュニケーションシステムは、北海道の「ゼロエミッション・データセンター石狩」で、データセンターの24/7カーボンフリー電力化をスタートさせた(関連記事)。電源は、地域の石狩湾新港洋上風力発電所と自社保有のKCCS太陽光発電所で、センターに設置した蓄電池と自社のエネルギーコントロールシステムを利用している。

主導する企業が他社との差別化に活用できるメリットも大きいことから、今後、24/7カーボンフリー電力への移行が日本でも加速度的に進む可能性がある。

日本企業もまだまだ先のことと見過ごすことなく、早目の研究と実施の検討が必要であろう。

北村 和也(きたむら かずや)

日本再生可能エネルギー総合研究所代表、日本再生エネリンク代表取締役、埼玉大学社会変革研究センター・脱炭素推進部門 客員教授

民放テレビ局で報道取材、環境関連番組などを制作した後、1998年にドイツに留学。帰国後、バイオマス関係のベンチャービジネスなどに携わる。2011年に日本再生可能エネルギー総合研究所、2013年に日本再生エネリンクを設立。2019年、地域活性エネルギーリンク協議会の代表理事に就任。エネルギージャーナリストとして講演や執筆、エネルギー関係のテレビ番組の構成、制作を手がけ、再生エネ普及のための情報収集と発信を行う。また再生エネや脱炭素化に関する民間企業へのコンサルティングや自治体のアドバイザーとなるほか、地域や自治体新電力の設立や事業支援など地域活性化のサポートを行う。