なぜ今、『統合思考経営』なのか?

~ESGを踏まえた長期にわたる価値創造のために~

第28回

|

前回(第27回)は、「失われた30年」の原因として、日本人男性中心の同質性集団(昭和のおじさんシステム)の特徴をあぶり出しました。それを制度として支えたのが、メンバーシップ型の雇用慣行(新卒一括採用・終身雇用・年功序列人事・定年退職)です。今、日本企業に問われているのは、新しい時代の価値創造のために、ここから脱却して、いかに人材多様性を確保した多様性集団に転換できるかです。

人材多様性は、思ったほど簡単ではない!?

上記の問いを考えるために、人材多様性やDE&I、働き方改革や人事制度・労働法制、非正規社員あるいはジョブ型やリスキリング、人的資本経営などの関連する領域を調べてみました。その過程で、筆者なりの発見(驚き・疑問・課題)がありましたので、それを提示したうえで、本論に入ります。

(1) 人材多様性は非効率で面倒くさい!?

(2) 個人属性の多様性を「人材多様性」と誤解している!?

(3) 若手社員にとって、終身雇用・年功序列は無意味である!?

(4) ジョブディスクリプションを作れば、「ジョブ型雇用」である!?

(5) 人材多様性はダブル・マテリアリティで考えるべきである!?

「人材多様性」の意味すること

■「失われた30年」の出口で立ちはだかる、「人材多様性」という構造問題

「失われた30年は終わった」との見方があるものの、日本企業の人手不足が深刻化しています。これは単に人口減少だけの影響ではありません。つまり、日本人男性中心の同質性集団が、バブル崩壊後も漫然と温存された結果、「人材多様化」が進まなかったことの帰結です。

日本企業は現在、金融業を含め業種を問わず、質・量両面で人材多様性という新しい構造問題に直面していることを認識しなければなりません。産業構造と働き方が大きく変化する中で、多様で優秀な人材を確保できるかが会社の将来を左右しかねない、と危機感を抱く日本企業が増えています。

■何のために、「人材多様性」を高めるのか?企業課題と社会課題として

それでは、何のために人材多様性を高めるのでしょうか。ここでは企業と社会の両方のインパクトを考える、ダブル・マテリアリティの発想が必要です。つまり、企業目線では経営戦略と人材戦略を連動させるため、同時に社会目線ではDE&I(多様性、公平性、包摂性)と「ビジネスと人権」を推進するためです。

企業課題としての「人的資本経営」の狙いは、人材を管理対象としてではなく、人材への投資により人的価値を高めて、それによる企業価値を向上させることです。そのためには「人材ポートフォリオ」が必須です。他方、社会課題としての「社会のサステナビリティ」の狙いは、多様な人材が安心して働ける就業環境の整備、健康経営を含むウェルビーイングの向上、また人権デューデリジェンスによる人権尊重の確保です。

■「人材多様性」には2つの型

さて、一口に人材多様性と言っても、実は2つの型があります。まず、このことを確認しておきます。

・デモグラフィー型:人種・国籍、性別、年齢など人口統計的な属性に基づく外面的な人材多様性

・タスク型:個人の外見や属性にはよらない、知識・能力・経験・知見など内面的な人材多様性

日本ではデモグラフィー型をイメージすることが多いようですが、女性活躍やシニア雇用など企業には取り組みやすい反面、個人属性の多様化が目的になってしまっては本末転倒です。よく考えてみれば、人材とは外見や属性で決まるものではなく、当然、その人の“もっているもの”が問われます。したがい、「人材ポートフォリオ (human resources portfolio) 」の基本はタスク型の人材多様性、となります。

人材多様性を実現する「人材ポートフォリオ」

■「事業ポートフォリオ」と連動する「人材ポートフォリオ」

人的資本の情報開示が2023年3月期から有価証券報告への記載が義務化されましたが、人的資本経営(人材への投資)の可視化には、人材ポートフォリオが役に立ちます。「人材版伊藤レポート2.0」でも、事業ポートフォリオが変われば、人材ポートフォリオも動的に連動して変わる、とされています。

人材ポートフォリオとは、人材要件による適材適所のツールです。つまり、自社事業に必要な人材像を明確にして、現在「どんな人材が」「どこに」「どれくらい」在籍するかを分析し、そこから見えてきた過不足を基に、人材の再配置や採用・育成を行うものです。

さらにバックキャストの発想で、長期視点から経営戦略や事業戦略の実現に不可欠な「人材タイプ」を特定する枠組でもあります。つまり、将来どのような人材が必須かを可視化するものです。なぜならば、人材戦略を経営戦略にどのように結び付けていくかが、経営課題の中核にあるからです。

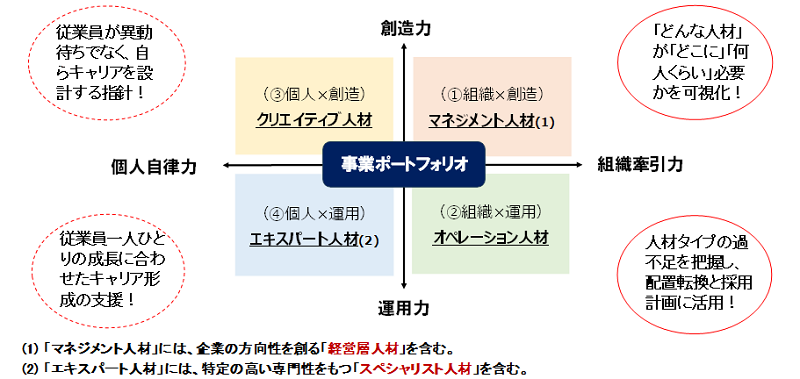

■四象限図で類型化する「人材ポートフォリオ」の人材タイプ

人材ポートフォリオを構成する「人材タイプ」には、いくつかの考え方があります。例えば、経営戦略に基づく事業ポートフォリオを念頭に、自社の企業特性に応じた縦軸と横軸で作られる四象限図で類型化することができます。図表1に、その典型的な人材タイプを示します。

図表1 四象限図による「人材ポートフォリオ」の人材タイプ(例示)

(資料)諸資料を基に筆者作成

|

横軸は、人材の適性として「組織牽引力」と「個人自律力」のどちらの能力が秀でているかを示します。縦軸は、人材の個性として「創造力」と「運用力」のどちらの職種に向いているかを示します。この2軸の組み合わせにより、人材タイプ4種が類型化できます(ただし、人材の優劣を示すものではない)。

①組織×創造:マネジメント人材:業務を効率的に管理し、組織の成果をめざす(経営層人材を含む)

②組織×運用:オペレーション人材:規定の業務を円滑かつ確実に進める

③個人×創造:クリエイティブ人材:新規の技術・商品・事業を考案する

④個人×運用:エキスパート人材:特定業務の熟達者として経験値を活かす(スペシャリスト人材を含む)

■人材ポートフォリオの先進企業事例

過去の成功体験にとらわれず、経営戦略と人材戦略を連動させて、人材ポートフォリオを再構築する企業が増えつつあります。上述の人材タイプとは必ずしも同じではありませんが、人材ポートフォリオの構築に取り組む先進事例を以下に示します。

・旭化成:経営戦略と連動した人材ポートフォリオを作成。毎年、全社全事業部で必要となる人材要件・人数を洗い出す。

・協和キリングループ:「人材はイノベーションの源泉」と認識。2017年に「人材マネジメント基本方針」を策定し、人材ポートフォリオの考え方を明確にした。

・KDDI:2030年に向けた「人財ファースト企業」を標榜。KDDIフィロソフィーを核にしたサステナブルな人財ポートフォリオを活用する。

・丸井グループ:2022年に人材ポートフォリオの構築などを任務とする「人材戦略委員会」(取締役会の諮問機関)を設置した。

・三井情報:2019年に「人材基本方針」と「人材像」を策定。各事業部の「人事企画」が3コースの人材ポートフォリオをもとに、個々人の教育を進める。

人材戦略の覚醒と革新

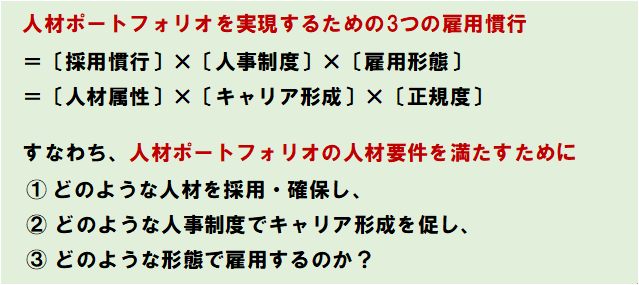

■人材ポートフォリオを実現するための雇用慣行の見直し

人材戦略としての人材ポートフォリオの策定には3つのステップがあります。まずは人材戦略の基本方針を策定したうえで、自社の特性に応じた人材タイプ(適性と個性)を類型化し、それを基に人材要件を決定します。そして、目標と現状のギャップを確認して、社内外での人材獲得の段階に移ります。

人材ポートフォリオに基づく人材獲得で考えるべきは、「採用慣行」「人事慣行」「雇用形態」の3つの雇用慣行です。それぞれの内容は、「人材属性」「キャリア形成」「正規度」に対応しています。これらの組み合わせにより、実際の雇用慣行が形成されます。このことを模式的に表現すると、以下のようになります。

|

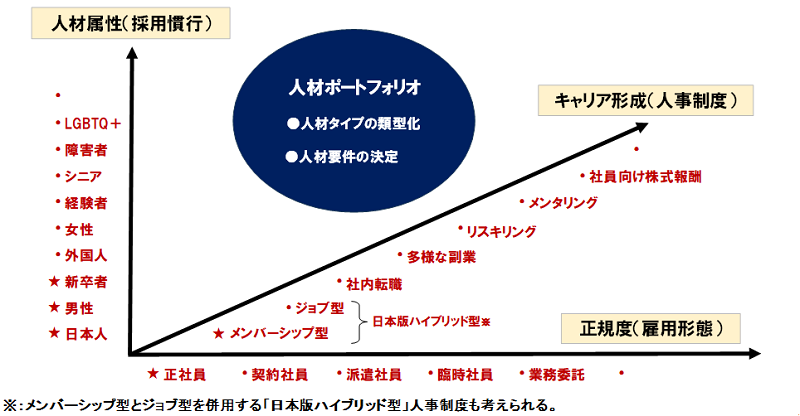

図表2は、上記の雇用慣行を3軸図で表し、各軸にはそれぞれ日本企業が導入している新しい取り組みを記載しています。この3軸図で自社にふさわしい新しい採用・人事・雇用制度を考えることができます。なお、昭和的体質をもつ日本企業を上記の模式に当てはめると、次のようになります。

「昭和のおじさんシステム」の同質性集団における、典型的な雇用慣行

=〔日本人・男性・新卒者〕×〔メンバーシップ型人事〕×〔正社員〕

図表2 「人材ポートフォリオ」を実現するための雇用慣行の3軸

(注1)各軸の要素は排他的ではない選択肢である。これら以外にも多様な要素が考えられ、それを「・」で示す。

(注2)3軸の要素の多様な組み合わせにより、さまざまな雇用慣行を形成する。 (注3)各軸の★は、「昭和のおじさんシステム」における雇用慣行の典型的な要素を示す。 (資料)筆者作成 |

**********

「人は石垣、人は城、人は堀」は武田信玄の格言の一節です。また「企業は人なり」とも言います。日本企業が従業員とともに発展していくためには、人材多様性の本質を押さえて、昭和的な雇用慣行の抜本的な変革が不可欠です。次回からは雇用慣行の3軸について、変革方策の考え方や取り組み状況、課題を論じます。

本コラム28のフルレポートは、株式会社Sinc 統合思考研究所の下記サイトを参照ください。

https://sri-sinc.jp/knowledge/2024091901.html

川村 雅彦(かわむら・まさひこ)

株式会社Sinc 統合思考研究所 所長 首席研究員

元ニッセイ基礎研究所上席研究員・ESG研究室長。1976年、大学院工学研究科(修士課程:土木専攻)修了。同年、三井海洋開発株式会社入社。中東・東南アジアにて海底石油プラントエンジニアリングのプロジェクト・マネジメントに従事。1988年、株式会社ニッセイ基礎研究所入社。専門は環境経営、CSR/ESG経営、環境ビジネス、統合思考・報告、気候変動適応、シナリオプランニングなど。論文・講演・第三者意見など多数。著書は『カーボン・ディスクロージャー』『統合報告の新潮流』『CSR経営パーフェクトガイド』『統合思考とESG投資』『サステナビリテイ・トランスフォーメーションと経営構造改革』など 外部委員等 株式会社ニッセイ基礎研究所 客員研究員 特定NPO法人環境経営学会 元副会長 一般社団法人経営倫理実践研究センター(BERC) フェロー NPO法人Network for Sustainability Communication(NSC) 幹事 大坂成蹊大学国際観光学部客員教授 など (2024年4月現在)