|

「ESG金融」に対応する「ESG経営」

ESGという言葉は、「ESG投資」を牽引役として、日本でもここ数年で企業社会ではある程度浸透してきています。最近では投資だけでなく、融資や不動産運用においてもESGに配慮する動きがあり、包括的に「ESG金融」と呼ばれるようになってきました。

これに対して、投資や融資などの対象となる企業側のESGへの対応はどうでしょうか? 「ESG経営」という表現自体は、最近、一部の先進企業や研究者などにおいて使われるようになりましたが、現状ではまだそれほど一般的ではありません。

しかしながら、ESG金融とESG経営の対応関係は、持続可能な企業価値向上に向けて、機関投資家を対象とする「日本版スチュワードシップ・コード」と、企業を対象とする「コーポレートガバナンス・コード」の両輪関係に似ています。

つまり、金融側が一方的に企業をESGで評価することではなく、サステナブルな社会経済の実現に向けて、企業と連携して同じ目標に向かうことです。企業側の立場に立てば、ESGに受動的になることなく能動的に自らを変革し、積極的にコミュニケートする必要があります。

「ESG経営」に至る文明史的な必然性

とは言え、そもそもESGの意義、ESG経営の定義、あるいは従来のCSR経営やCSV経営との違いも明らかにしておかないと、説得力もなく議論が曖昧となってしまいます。また、ESGを担当すべき部署はどこかも考えておく必要があります。

実際問題として、ESG経営はなぜ必要なのか、ESG経営では何をどのように実践するのか。すなわち、「ESG経営のWhy,What & How」を明確にしなければ、その本質を経営層にも従業員にも伝えることはできません。

そこで通常ならば、「ESG経営とは何か?」と題して、教科書的あるいはハウツウ的に解説するところです。しかし、今回はESG経営について直接的に述べるのではなく、視点を変え視野を大きく拡げて、そこに至る人類文明史上の必然性から考察してみます。

私は、この必然性を人類文明史上初の「人類の意志としての『サステナビリティ革命』」と位置付けています。このような文明史的な時間軸をもつ世界観を、できるだけ日本企業の経営者と従業員の方々に共有していただければと思います。

「技術革新」がもたらした文明革命

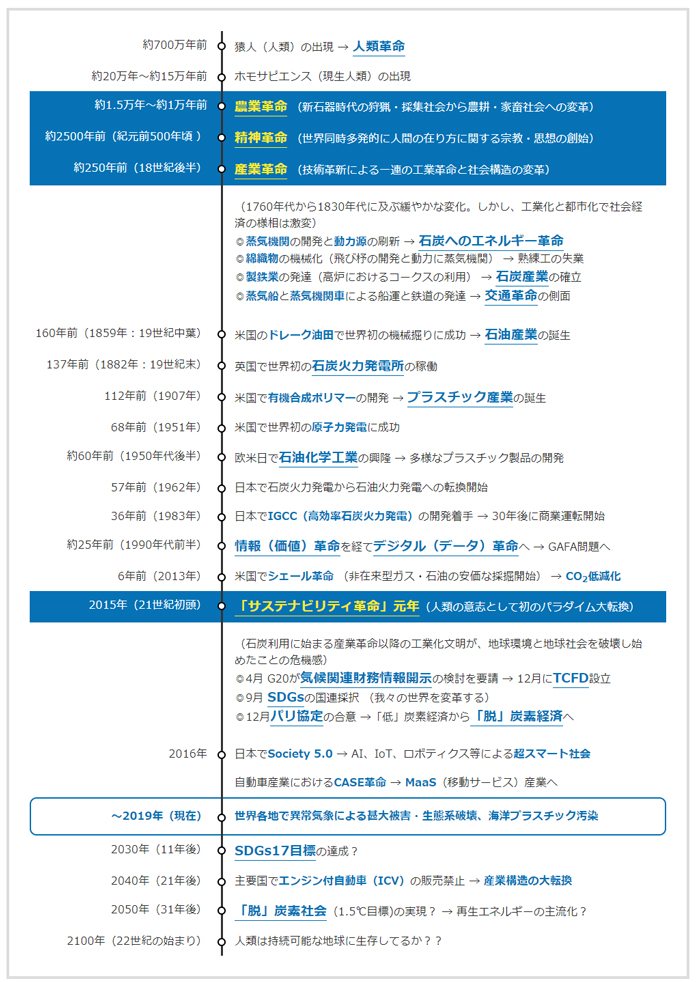

図表1の文明史年表をご覧ください。約700万年前に直立二足歩行の猿人が出現し(人類革命)、石器と火の使用という「技術革新」を経て、約15~20万年前にはホモサピエンス(現生人類)が現れました。ここから人類文明が始まったのです。

農業革命から精神革命へ

約1万年前には、新石器時代の狩猟・採取社会から農耕・家畜社会へと変貌しました。これは「農業革命」と呼ばれ、背景には製鉄(鉄の精錬)という「技術革新」がありました。農具や武器が量産され、いくつかの地域では農作物の生産と富の蓄積が進み、王権が成立しました。その後、約4500年前から一部の地域では貨幣制度も導入されました。

これら先進地帯では都市化が進み、社会が複雑化・多様化したため、思想体系の確立も進み、紀元前500年頃に世界的に思想的大変革が起きたのです。これは「精神革命」と呼ばれ、ユダヤ教、儒教、仏教などの宗教が創始され、プラトンのイデア論もこの頃に提唱されたものです。

産業革命は工業革命、エネルギー革命、交通革命

文明史上で最も顕著な革命は18世紀後半の「産業革命」でしょう。これは「工業革命」ともいわれ、現代文明につながるものです。数十年に及ぶ産業的な変化ではあるものの、様々な「技術革新」により工業化と都市化が急速に進んだため、社会経済の様相は大きく変化したのです。

その発端は蒸気機関の開発とその動力源の刷新という「技術革新」でした。動力源が人・馬・水・風から石炭に置き換わったことから、一つの「エネルギー革命」です。当時の主力産業であった綿織物生産の機械化が進んだことから、熟練工の失業という社会問題も発生しました。

コークス利用による高炉製鉄業も発展したことで、石炭産業が成立しました。さらに蒸気機関と石炭産業の発達により、蒸気船と蒸気機関車が交通手段として確立したため、船運と鉄道の普及という「交通革命」の側面をもちます。これらのことが相まって、産業構造の大変革とともに社会経済の姿が激変したのです。

図表1:「サステナビリティ革命」に至る人類文明史上の革命の流れ (資料)諸資料より筆者作成

|

現代文明につながる「産業革命」からの脱却を

「化石燃料文明」の中で進む情報革命、デジタル革命

時代を経て、19世紀中葉には米国のドレーク油田で世界初の機械堀りによる石油生産に成功し、石油産業が確立しました。20世紀初頭には石油由来の有機合成ポリマーの製造が開始され、プラスチック産業が誕生し、第二次世界大戦後には石油化学工業の興隆期を迎えたのです。

日本では戦後の復興期を経て、電力は石炭火力から石油火力への転換が進みました。一方で、IGCCなどの高効率石炭火力発電の研究開発に着手し、2010年代に入り商業運転が開始され、同時に海外輸出も始まりました。この頃、米国ではシェール革命が起きています。

現代文明は「産業革命」の枠組に基づく「化石燃料文明」の中にあります。その上で、1990年代にはパソコンやインタ―ネットの普及に伴う「情報(価値)革命」が起き、現在ではさらに進んでIoTやAIの導入による「デジタル(データ)革命」が始まっています。

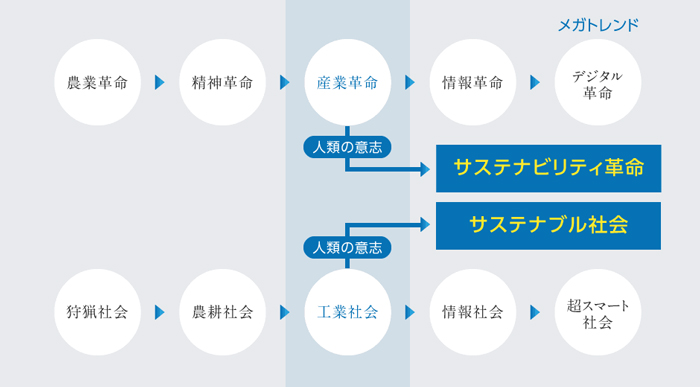

以上のことから、文明史上の革命はいずれも各時代の「技術革新」によりもたらされたものであり、それが大きな社会変革を起こし、その結果、新たな社会が形成されたことが分かります。

人類の意志としての「サステナビリティ革命」

しかし、21世紀初期の2015年に、TCFDの設立、SDGsの採択、パリ協定の合意に象徴される「サステナビリティ革命」の動きが、世界で同時多発的に起きたのです。その根底には、このままでは地球環境や人類社会は持続「不」可能であるという危機感があります。

その意味は、産業革命以降の工業文明が「豊かな社会」をめざしてきたにもかからず、皮肉にも地球環境と人類社会を破壊し始めたことから、人類自らが決断した「持続可能な開発」のための革命のはじまりです。なお、「持続可能な開発(Sustainable Development)」の定義は、「将来世代のニーズを損なうことなく、現代世代のニーズを満たすこと」です。

「サステナビリティ革命」という言葉は、私の造語です。これまでの文明史上の革命は、自然発生的な技術革新が結果的に引き起こした巨大なメガトレンドでした。しかし、このサステナビリティ革命は、従来の流れとは異なる「人類の意志」としての文明史上初の大革命です(図表2参照)。

これは、サステナビリティ革命がデジタル革命に置き換わること意味するものではありません。両者は並行して進展すべきものです。ただし、メガトレンドはそのあるべき方向性を内蔵していませんので、明確な意志をもつサステナビリティ革命との相乗効果が期待されます。

図表2:人類の意志としての「サステナビリティ革命」の位置付け (資料)筆者作成

|

川村 雅彦(かわむら・まさひこ)

株式会社Sinc 統合思考研究所 所長 首席研究員

元ニッセイ基礎研究所上席研究員・ESG研究室長。1976年、大学院工学研究科(修士課程:土木専攻)修了。同年、三井海洋開発株式会社入社。中東・東南アジアにて海底石油プラントエンジニアリングのプロジェクト・マネジメントに従事。1988年、株式会社ニッセイ基礎研究所入社。専門は環境経営、CSR/ESG経営、環境ビジネス、統合思考・報告、気候変動適応、シナリオプランニングなど。論文・講演・第三者意見など多数。著書は『カーボン・ディスクロージャー』『統合報告の新潮流』『CSR経営パーフェクトガイド』『統合思考とESG投資』『サステナビリテイ・トランスフォーメーションと経営構造改革』など 外部委員等 株式会社ニッセイ基礎研究所 客員研究員 特定NPO法人環境経営学会 元副会長 一般社団法人経営倫理実践研究センター(BERC) フェロー NPO法人Network for Sustainability Communication(NSC) 幹事 大坂成蹊大学国際観光学部客員教授 など (2024年4月現在)