環境省の食品ロスポータルサイト

|

環境省はこのほど、食品ロス削減に向けたポータルサイト「食べ物を捨てない社会へ」を開設した。消費者、自治体、事業者それぞれに向けて情報を整理し、写真や図表などで見やすく構成。近年企業やNPOの取り組みなど社会的関心が高まり、食品ロス削減に向けた法案の検討も進むなか、「ここを見れば基本的な情報が分かる」サイトを目指す。子ども向け教材や自治体職員用の削減マニュアルなどの実用的ツールも配信している。(オルタナ編集部=堀理雄)

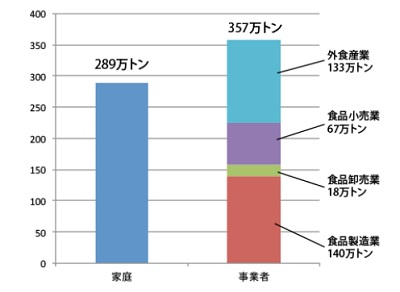

2017年度の食品ロス発生量(ポータルサイトより)

|

本来食べられるにも関わらず捨てられてしまう食品ロスの日本国内での発生量は、農林水産省の調査によれば2017年度で合計646万トン。うち家庭からは289万トン、事業者からは357万トンが発生している。これは、国連世界食糧計画(WFP)が2017年に支援した食料の総量380万トンの約1.7倍に当たる。

食品関連事業者の削減目標も

食品ロスを必要としている人に届ける「フードバンク」を行う団体が国内で80団体ほど活動し、また食品ロス削減に取り組む事業者も増えてくるなど、国内でも徐々に社会的関心が高まっている。食品ロス削減に向けた法案も、国会提出に向け準備が進められている。

環境省の第四次循環型社会形成推進基本計画では、食品関連事業者から発生する食品ロスについて、今後食品リサイクル法の基本方針において、SDGs(持続可能な開発目標)を踏まえた削減目標の設定を検討することと、定められている。

ポータルサイトでは、消費者、自治体、事業者それぞれの関心に応えられるように、食品ロスに関する基本情報を整理し、写真や図表を交えて分かりやすく解説している。事項ごとにごく短い解説が付され、詳細は担当官庁や様々な実践活動のページにリンクされているので、まず全体像を把握するのに適したかたちとなっている。

環境省環境再生・資源循環局総務課リサイクル推進室の薄木航担当は、「食品ロス削減への注目が高まる一方で、情報を横断的に得られるサイトがなかった。ここを見ればある程度基本的な情報がわかる、というサイトとして開設した」と説明する。

日記での記録きっかけに食品ロス削減へ

サイトでは、日々の食品ロスを日記形式で記録する子ども向け教材「7日でチャレンジ!食品ロスダイアリー」や、自治体職員向けに全国の先進事例などをまとめた「食品ロス削減のための取組マニュアル」といった実践ツールも配信している。

薄木さんは「『ダイアリー』で日々の記録をするだけで、食品ロスが減っていくことも多い。小学校の自由研究などでも使ってほしい。『取組マニュアル』は、大きな自治体に比べ人員などの面で比較的取り組みが進めづらい、中小自治体でも活用してもらえれば」と話した。食品ロス削減に関する最新の取り組みもサイトへ随時アップデートしていく方針だ。

子ども向け「食品ロスダイアリー」(左)や自治体職員向け「取り組みマニュアル」(右)は、ポータルサイトからダウンロード可能だ

|