アフリカ南東部のマラウイで、経口ポリオワクチンを接種する子ども。目標3「すべての人に健康と福祉を」に関する指標は全世界的に改善傾向にあるが、2030年目標の達成には不十分だ(写真と図表はいずれも国連の「持続可能な開発目標報告2024(The Sustainable Development Goals Report 2024)」より)

|

国連は6月下旬、「持続可能な開発目標報告2024(The Sustainable Development Goals Report 2024)」を発表した。それによると、SDGsの全てのターゲットのうち、達成に向けた軌道に乗っているのはわずか17%だという。また、SDGsに関連するデータ収集や公開については大幅な進展が見られるが、国の経済レベルによる格差など、いまだに課題が多いことも分かった。今後の重要テーマの1つとして示された「国際金融アーキテクチャの改革」は、今年9月下旬に開催予定の国連未来サミットに向けて注目の論点だ。(茂木澄花)

報告書は、SDGsの17の目標について、全世界的な進捗をデータとともに示した。目標年度である2030年まで残すところ6年となる中、SDGsの進捗は2030年の達成見込みには遠く及ばず、国連はあらためて世界各国に取り組みの加速を強く求めている。

SDGsについては、かねてより進捗の遅れが指摘され、期間の延長や目標・ターゲットの見直しを求める声もある。しかし、現時点で国連は、あくまで2030年に向けた取り組みを進める姿勢を崩していない。アントニオ・グテーレス国連事務総長はこう述べる。

「6年余りを残す中で、私たちは、貧困に終止符を打ち、地球を守り、誰一人取り残さない、という2030年の約束に対して手を緩めてはなりません」

報告書は、進展が見られた分野についても強調する。公正なエネルギーへの移行や、教育の平等化、インターネットへのアクセス増、HIV/AIDSの減少などだ。李軍華(リ・ジュンファ)国連経済社会問題担当事務次長は前向きな見方も示す。

「人類は、力を合わせて意見をまとめることができれば、困難に思える問題でも解決策を見出だせるのだということを、これまで幾度となく証明してきたのです」

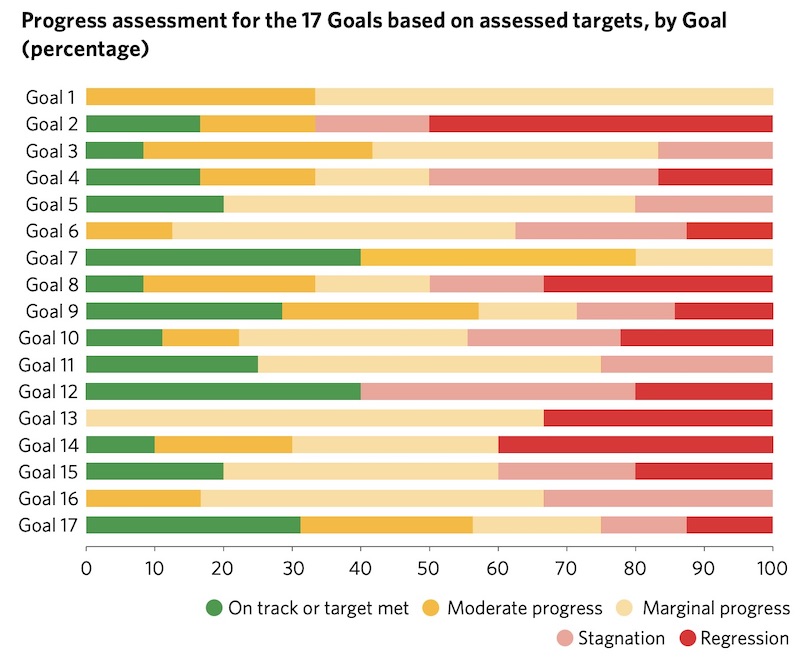

軌道に乗っているのは17%、半数近くは最低限かわずかに進捗

報告書によれば、SDGsの17の目標にわたる169のターゲットのうち、現時点で達成に向けた軌道に乗っているのはわずか17%だ。半数近くは最低限かわずかに進捗、3分の1超は停滞または後退しているという。新型コロナウイルスの影響、紛争の悪化、地政学的緊張、気候変動に伴う異常気象の多発などが進展を妨げている。

目標ごとに見ると、達成に向けた軌道に乗っているターゲットが比較的多いのは、目標7「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」や、目標12「つくる責任 つかう責任」だ。しかし、その中には後退や停滞しているターゲットや、データ不足により評価できないターゲットもあるため、目標全体として進捗が芳しいとは言えない。

一方、目標2「飢餓をゼロに」や目標14「海の豊かさを守ろう」などでは、状況が悪化したターゲットが目立つ。

ターゲットの評価に基づく、17の目標ごとの進捗分析(%)

緑…達成に向けた軌道に乗っている、黄…十分ではないが進展している、クリーム色…わずかに進展している、ピンク…停滞している、赤…後退している |

データの収集力や公開状況に国の経済レベルによる格差も

報告書によると、全体としてデータの入手可能性や適時性には大幅な改善が見られる。SDGsに関する世界的な指標枠組みが導入された2016年の時点では、半数以上の国のデータが得られる指標は全体の約3分の1しかなかった。また約4割の指標については国際的に確立された方法論や基準が存在しなかった。しかし今日では、7割近くの指標で半数以上の国のデータが得られ、全ての指標について、国際的な方法論の合意が確立されている。

しかし、目標5「ジェンダー平等を実現しよう」、目標13「気候変動に具体的な対策を」、目標16「平和と公正をすべての人に」などで、いまだにデータ不足が深刻だ。また、比較対象となる過去のデータが不足していることで、政策立案者がタイムリーに意思決定することが困難だという問題もある。

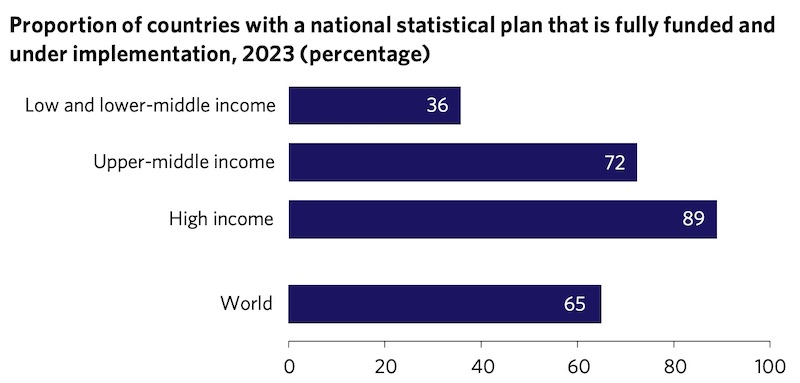

国の経済レベルによるデータ収集力の格差も課題だ。国レベルの調査資金が十分確保され、調査が実施されている国は65%にとどまり、特に低所得国と下位中所得国で資金不足が目立つ。また収集したデータの公開状況についても、全体では改善しているが、国の経済レベルによる格差が見られる。

国レベルの調査資金が十分確保され、調査が実施されている国の割合(2023年、%)

縦軸上から、低所得国および下位中所得国、上位中所得国、高所得国、全世界 |

こうした課題に対し、報告書は、国の統計機関による力強いかじ取りが必要だとしながらも、地方自治体や民間組織などの幅広い関係者を巻き込み、連携することを推奨する。

国際金融アーキテクチャの改革は、9月下旬の未来サミットのテーマに

グテーレス氏は同報告書内で、「平和」「連帯」「実行の急拡大」を今後の重要テーマとして挙げる。特に「連帯」においては、開発途上国で財源や財政的な余裕が不足している状況に言及し、「時代遅れで、機能不全で、不公平な国際金融アーキテクチャを刷新し、SDGsへの更なる投資を促進する必要があります」と述べた。

国際金融アーキテクチャの改革は、今年9月下旬にニューヨークの国連本部で開催される「未来サミット(Summit of the Future)」でも、主要なテーマの1つとなる予定だ。昨年10月に国連が公表した「未来サミット:それは何をもたらすのか」と題するリリースには次のように書かれている。「国際金融アーキテクチャを変革することにより、目的に適合した、より包摂的で、公正、かつ代表性があり、効果的で、レジリエンス(強じん性)のある、第二次世界大戦後の世界の様相ではなく今日の世界に対応するものにします」。具体的には、国際金融機関の意思決定における開発途上国の発言力強化や、新たな機関の設立、債務救済、国際的な公的融資の促進などが挙げられている。

李氏は同報告書の前文をこう締めくくっている。

「言葉で語る時期は過ぎました。政治宣言を直ちに行動につなげなければなりません。私たちは今すぐ、大胆に行動しなければならないのです」

今後は、SDGsをどのように達成していくか、より具体的な方法についての議論を重視する流れが強まりそうだ。その中でも国際的な連帯が重要なことは確実であり、9月の未来サミットでどのような実行策に合意できるかが注目される。

茂木 澄花 (もぎ・すみか)

フリーランス翻訳者(英⇔日)、ライター。 ビジネスとサステナビリティ分野が専門で、ビジネス文書やウェブ記事、出版物などの翻訳やその周辺業務を手掛ける。