|

SDGsのロゴやコミュニケーションをデザインし、世界の課題・目標をひと目見て伝わるように制作したクリエイティブディレクター 、ヤーコブ・トロールベック氏が来日した。同氏は13日、東京・渋谷で開催されたイベント「DSSE2019~知恵の使い道を、スライドさせる~」に登壇。SDGsが表す多岐な課題を分かりやすく表現し、世界を巻き込んで行動に向かわせるデザインをどのように生み出したのか、その本質に迫る思考を語った。(サステナブル・ブランド編集局=小松遥香)

スウェーデン出身のトロールベック氏は1999年、ニューヨークにブランディング・デザインスタジオ Trollbäck+Companyを設立した。同社はマーケティング、広告、テレビなど幅広い分野で事業を展開し、数々の受賞歴を持つ。近年、サステナビリティに特化した戦略・コミュニケーション会社The New Divisionをストックホルムに設立。

国連からSDGsのデザインについて依頼を受けたのは2014年。「それまでは人に売る、買ってもらうということに知恵を働かせてきた。長年培った知恵をより意義のあるものに使う機会になった」と振り返った。イベントのテーマである「知恵の使い道をスライドさせる」はまさに経験や能力を課題解決が必要とされる場所のために使っていこうというものだ。

行動に向かわせるコミュニケーションをどうデザインするか

目標15「陸の豊かさも守ろう」のデッサン

|

国連から手渡された資料を見て、同氏は「貧困をなくす」「地球を守る」といった言葉について「詩的な表現で、世界が抱える問題をよく表している」と思ったという。しかし、「多岐にわたる内容が羅列されていて分かりづらかった。目標を覚えきれない、何が大事なのかが伝わらない典型的な事例だと思った」と語った。

複雑な内容をいかに分かりやすくし、言葉から行動につなげるにはどうすればいいのか――。トロールベック氏はまず「シンプルな言葉づくり」から始めた。よりポジティブで、未来を見据え、目標に向かっていることを体感させられる言葉はないかと考えた。そうして生まれたのが、「貧困をなくそう」「飢餓をゼロに」「すべての人に健康と福祉を」といった短いフレーズだ。

次に、SDGsのロゴをつくる「言葉の視覚化」を行った。同氏はロゴのスケッチと最初に国連に提出したデザインを見せてくれた。国連に最初に提出したものは、目標1「貧困をなくそう」のアイコンが決まらず空白のままだったといい、「ないものをどう表現すればいいか思いつかなかった」と打ち明けた。各目標の示す課題を掘り下げ、世界の多様な文化を考慮しながら試行錯誤を繰り返し、現在のロゴが誕生した。

「SDGs」ではなく「グローバル・ゴール」と呼んで欲しい

次に取り掛かったのが「ブランドづくり」。持続可能な開発目標を何と呼んでもらうか。トロールベック氏は「『持続可能な開発目標』は長すぎるし、『SDGs』はつまらなさすぎる。だから、『グローバル・ゴール(世界共通の目標)』と呼ぶことにした」と話した。「SDGs」と呼ぶことに慣れている参加者からは、驚きの溜息が漏れた。

17色の円形のロゴについては、「すべての目標が一つになり、統合されている印象を与えられる、太陽のような形状のものにしたかった」と説明。

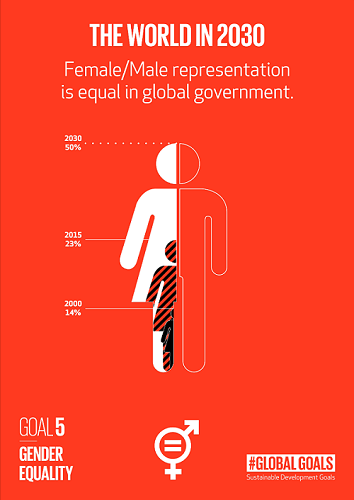

日本ではあまり見かけないが、目標ごとのポスターも作製している。SDGsの前身「ミレニアム開発目標」が始まった2000年から2030年までの時間軸と達成率が示されており、ポジティブに未来に目を向けながら、2030年までに達成するためには何を改善すればいいかを考えられるように工夫されている。

The New Division のThe Global Goals Design集より

|

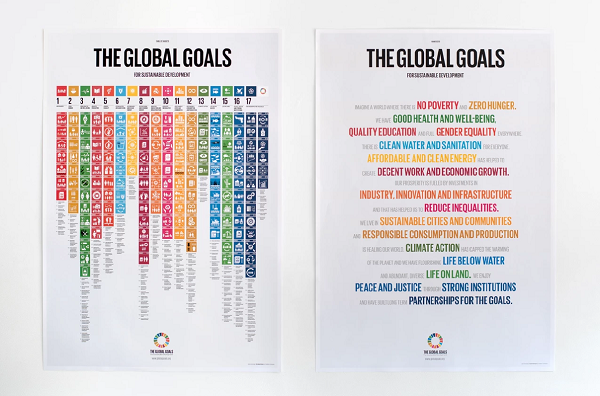

同氏は、17目標の達成までの道のりをアイコンで表した「変化の周期表」もデザインしている。ちなみに、縦型の周期表にしたのは縦読みする日本語の影響だそうだ。

The New Division のThe Global Goals Design集より

|

デザイナーの仕事は、意味のないものをそぎ落とすこと

|

トロールベック氏は、17目標について「カテゴリーに過ぎない」とし「課題解決に向けて行動を加速し、何をすべきかを説明するために169のターゲットがある」と説明した。長文だったターゲットの文言も、短く分かりやすいものながらも「詩的」な文章に変えていったという。

「情報とコミュニケーションは違う。デザイナーは意味があるものだけを残し、意味のないものをそぎ落とすことが仕事。20年間続けてきた会社の理念でもある」と話した。

最後に、トロールベック氏は「すべてのグローバルな課題にはローカルな解決策がある。一見すると大きな課題でも、小さな行動によって世界は変えられる」と参加者に語りかけた。

※イベント名「DSSE」は「Design for Sustainable Society and Economy」の略。プロジェクトデザインスタジオ「CLAVIS HELICE(クラビスへリス)」が主催する、グローバル・ゴールズ(SDGs)とその先を見据え、クリエイターや起業家にサステイナビリティの視点を養う場や新しいデザインアワードなどの機会を提供していくコミュニティ。

小松 遥香(こまつ はるか)

アメリカ、スペインで紛争解決・開発学を学ぶ。一般企業で働いた後、出版社に入社。2016年から「持続可能性とビジネス」をテーマに取材するなか、自らも実践しようと、2018年7月から1年間、出身地・高知の食材をつかった週末食堂「こうち食堂 日日是好日」を東京・西日暮里で開く。前Sustainable Brands Japan 編集局デスク。