最近の再生可能エネルギー業界で、「アグリゲーション」という用語が盛んに飛び交っている。アグリゲーション:aggregationとは、英語で「集合、集合体」という意味だが、エネルギーを「まとめる、まとめること」、といった使われ方が一般的だ。要は脱炭素社会に向け、ここにきて再生エネ拡大や利活用に必須であるとの役割が理解され、そのビジネス形態が頻繁に紹介されるようになってきたのだ。2025年、ついに本格的に花開こうとするアグリゲーションビジネスについて、その意義と必要性を考察しよう。

アグリゲーション、アグリゲーターとは何か

エネルギーをまとめることがアグリゲーションなら、まとめを行う人(事業者)がアグリゲーターである。

それでは、「ERAB」という用語を知っているであろうか。エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスの略で、資源エネルギー庁などお役所が好んで使う言葉であるが、こちらの用語は今一つ浸透していない。

「ERAB」は資源エネルギー庁がまとめたハンドブックが存在し、そこには眼鏡をかけたイラストのアグリゲーターも登場する。

出典:「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスハンドブック」資源エネルギー庁

それによると、アグリゲーションは「VPP(バーチャルパワープラント:仮想発電所)」と「DR(デマンドリスポンス)」の手法を使い、前者が再生エネ電源を束ね、後者が需要側をコントロールすると定義づけられている。

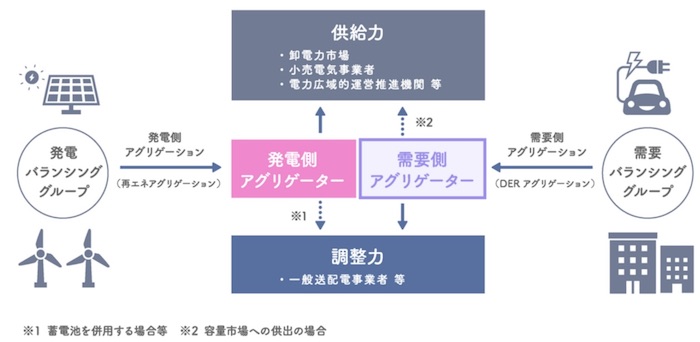

ただイラストが並んでいる割に、正直言って理解しにくく、ビジネスの範囲が狭すぎるので、もう一つの図解を見てもらいたい。早くから、分散型電源の活用を推進するアグリゲーションサービスを行っているエナリスのものである。

少し説明しておく。

図の左が発電側、右が需要側で、その中央にアグリゲーターがいて、2つのアグリゲーターションの役割を示している。発電側には、各種の再生エネ発電と蓄電池保有の事業者がいて、全体で見ると複数の電源によるVPPを構成している。需要側には、自治体や官庁、民間企業などがいるが、技術の進歩でEVなども含まれる。こちらでは需要側の調整としてのDRやEVなどの充放電などによってコントロールを行う仕組みである。

さらにアグリゲーターの上下に見える、電力の市場取引なども絡むが、これについては後述する。

このように発電側、需要側がそろって複雑化する中、これらの需給をコントロールするのはかなり難儀な作業であると感じられるであろう。

そこで登場したのがアグリゲーションビジネスであり、アグリゲーターが複雑な電力操作をさばいていくことになる。上図では、発電側と需要側の2つのアグリゲーターが存在するが、両方を統括する場合や、逆にリソースごとにそれぞれのアグリゲーターがいる場合などもあり、プレーヤー構成はさまざまである。

EMSなどの技術が強力に後押し

例えば、複数の電源を一つにまとめるVPPは10年以上前から知られる技術であった。しかし、当時は、そのうち“そんなことも起きるだろう”というやや“未来の世界の出来事”に見えていた気がする。それが、脱炭素社会を目指すことがリアルな目的とされ、再生エネ電源の拡大に加え大型蓄電池やEV導入が本格的になることで、目の前の現実に変わったのである。

重要性を増すアグリゲーションと蓄電池

アグリゲーションの全体像はお分かりいただけたであろうか。

理解を深めてもらうために、今最もトレンドのアグリゲーションビジネスを取り上げておこう。

最近ブームとなっている系統用などの蓄電池に関するものである。

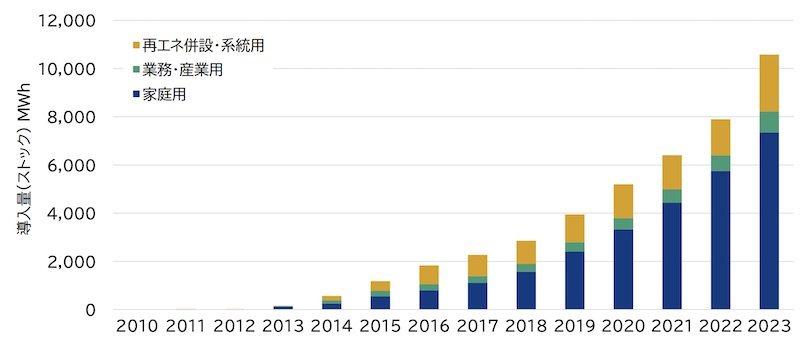

出典:「2024年度定置用蓄電システム普及拡大検討会の結果とりまとめ」三菱総研、資源エネルギー庁

上のグラフは、3月に出たばかりの「定置用蓄電システム普及拡大検討会の結果とりまとめ」から引用した。お分かりのように、この10年間での蓄電池導入量の伸びはすさまじいものがある。注目したいのは、棒グラフのオレンジ色で示されている「再エネ併設・系統用」で、これが主たるアグリゲーションの対象となる。

ここでの蓄電池の主たる役割は再生エネ発電の余剰分の貯えと放電である。

近年、太陽光発電の急増で、春秋など需要全体が比較的少なく、天気の良い昼間に電気が大幅に余ることが頻繁に起きるようになった。この結果、需給バランスが崩れることによる停電を防ぐために出力抑制が度々行われるようになった。この発電事業の収益性へのダメージやせっかくの再生エネ電力が使えない事象の解決策として、「再エネ併設・系統用」蓄電池の導入が加速している。

再生エネ発電所に併設する蓄電池の場合、隣接する発電所の電力をいつ充放電するかが重要で、需要とのバランスなどを見ながらの効率的な運用が鍵となる。

一方、系統用の蓄電池では、系統でつながった先の発電所からの電力利用に加え、各種の電力関連の市場の動向をつかみながら、場合によっては市場も含めた瞬時の充放電の作業が行われる。ここではアグリゲーションの存在は必須である。特に系統用蓄電池の設置では初期コストが100億円を超えることもあり、事業性の成否はアグリゲーターに依拠していると言ってもよい。

この他、政府が推奨するFIP制度への転換での役割や、ハンドブックにもメインの仕事として登場するDR(デマンドリスポンス)など、今後、アグリゲーションビジネスはリアルに拡大する可能性が高い。

現代のアグリゲーションの最終的な目的は、できるだけ多くの再生エネを導入し、さらに効率的に無駄なく利活用することにある。アグリゲーションの必要性とその内容を理解した上で、再エネ事業者などはぜひ積極的にアグリゲーターとタッグを組んでもらいたい。それが、地域や企業などの脱炭素化とCNビジネスを飛躍させる切り札となる時代がやってきているのである。

| 【参照サイト】 ・資源エネルギー庁 エネルギー・リソース アグリゲーション・ビジネス ハンドブック https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/advanced_systems/vpp_dr/files/erab_handbook.pdf ・エナリス アグリゲーションビジネスとは? https://www.eneres.jp/journal/aggregation-business/ ・2024年度 定置用蓄電システム普及拡大検討会の結果とりまとめ https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/storage_system/pdf/20250307_1.pdf |

北村 和也(きたむら かずや)

日本再生可能エネルギー総合研究所代表、日本再生エネリンク代表取締役、埼玉大学社会変革研究センター・脱炭素推進部門 客員教授

民放テレビ局で報道取材、環境関連番組などを制作した後、1998年にドイツに留学。帰国後、バイオマス関係のベンチャービジネスなどに携わる。2011年に日本再生可能エネルギー総合研究所、2013年に日本再生エネリンクを設立。2019年、地域活性エネルギーリンク協議会の代表理事に就任。エネルギージャーナリストとして講演や執筆、エネルギー関係のテレビ番組の構成、制作を手がけ、再生エネ普及のための情報収集と発信を行う。また再生エネや脱炭素化に関する民間企業へのコンサルティングや自治体のアドバイザーとなるほか、地域や自治体新電力の設立や事業支援など地域活性化のサポートを行う。