Image: Google DeepMind

|

生物多様性、水と食料の安全保障、健康危機、気候変動は相互に作用しながら連鎖反応を起こしており、直ちに戦略的かつ並行的な対策に着手しなければ膨大な損失が生じる――。生物多様性の政策プラットフォーム「IPBES」は2024年12月に発表した画期的な2つの報告書でそう警鐘を鳴らした。報告書では多数の対応オプションを提案し、持続可能な未来への道が決して失われたわけではないと諭している。(翻訳・編集=遠藤康子)

世界の環境、社会、経済を脅かす最も喫緊の危機は、生物多様性の喪失、水の安全保障、食料の安全保障、健康危機、気候変動だろう。これらの問題は全て相互に作用し、連鎖的反応を起こして増幅しながら悪化しているため、個別に手を打っても成果が得られるどころか逆効果だ。しかし、戦略的な対策を同時進行させれば、膨大な経済的恩恵が得られるばかりか、人類が長期的に生存していける確率も上昇する。一方で、対応の遅れは取り返しのつかない損失へとつながりかねない。

「生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学-政策プラットフォーム(IPBES)」は2024年12月10~16日にナミビア共和国のウィントフックで第11回総会を開催し、2つの報告書を新たに発表した。IPBESはその中で、生物多様性の危機を食い止めるべく直ちに行動を起こせば、ビジネスとイノベーション分野で大きな機会が生まれ、2030年までに全世界で10兆ドルの経済価値と3億9500万の雇用が創出される可能性があると主張している。逆に、対応が10年でも遅れれば、直ちに行動を起こした場合の倍にも上る損失が生じると述べ、追加される損失額は少なくとも年間5000億ドルに上るだろうと警告している。

生物多様性、水、食料、健康、気候変動という依存し合い連結する5つの「ネクサス(相互作用)」の危機について、すぐにでも協働していかなければ、あらゆる生命が繁栄できる公正で持続可能な世界を実現することはできないと、報告書は断言する。

2つの報告書で総合的な取り組みをアピール

IPBESは、「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」の生物多様性版と称され、自然関連の問題に関する高度に包括的な科学情報を意思決定者に提供している、国際的な独立組織だ。また、SDGs、国際目標「昆明・モントリオール生物多様性枠組」、パリ協定合意の実現に必要な科学とエビデンスを提供するという重要な役割も担う。今回の第11回総会で新たに発表された2つの画期的な報告書には、公正で持続可能な未来に向けた解決策について、極めて重大で実行可能な洞察が盛り込まれた。

1つ目の報告書は、「生物多様性の損失の根本的要因、変革の決定要因及び生物多様性2050ビジョン達成のためのオプションに関するテーマ別評価」だ。この通称「社会変革報告書」によれば、生物多様性の喪失を食い止め反転させるための行動が10年でも遅れれば、推定される損失は直ちに行動した場合の2倍に上るという。一方、再生可能で自然再興型の経済アプローチに速やかに移行すれば、ビジネスとイノベーション分野で大きな機会が生じる可能性がある。これにより、2030年までに全世界で10兆ドルを超えるビジネスチャンスと、3億9500万もの雇用が創出されるという最新の試算もある。

2つ目の報告書は「生物多様性、水、食料及び健康の間の相互関係に関するテーマ別評価」、通称「ネクサス報告書」だ。社会変革報告書に盛り込まれた知見に基づき、57カ国165人の著名な国際的専門家が3年を費やして作成した。

ネクサス報告書では、生物多様性、水、食料、健康、気候変動という“ネクサス危機”5つの複雑な相互関連性に関する、これまでになく大規模な科学的評価が世界中の意思決定者に提示されているとともに、5つの「ネクサス要素」間に生じるコベネフィット(相乗便益)の最大化につながる71の対応オプションが考察されている。また、ネクサス危機への取り組みで最大の効果を得られるのは、生物多様性、水、食料、健康、気候変動のシナジー(相乗効果)を重視したシナリオだと考えられること、危機を切り離して別個に手を打とうとすれば、他の危機を解決できる確率が著しく限定されうることが示されている。

ネイチャーポジティブ実現に向けた動き

2022年に国連生物多様性条約第15回締約国会議(CBD-COP15)が開催され、2030年までに自然破壊を阻止し反転させる「ネイチャーポジティブ」の実現という世界目標が採択された。それ以降、健全な生物多様性と住みやすい気候、健康な世界の関連性、ひいては健全なビジネスについての関心が高まっている。これを受け、企業や政府が目標実現に向けた戦略を策定したのに伴い、企業が自然界に与えるインパクトを理解・定量化・相殺するための研究やツール、科学的根拠に基づいた目標枠組み、連合、金融メカニズムなどが爆発的に増加した。

幸先のいい出だしだ。とはいえ、大きな成果を上げるには、「炭素のトンネルビジョン(ネットゼロに目を向けすぎて視野が狭くなり他のSDGsが疎かになること)」を乗り越え、その先へと進まなくてはならない。この点を踏まえ、ネクサス・アセスメントにはいくつかの研究結果が反映された。1つ目は、ポツダム気候影響研究所が2023年に発表した研究内容で、表面的には共通点のない世界各地の気候ティッピング・ポイント(転換点)間でドミノ倒しのように影響が波及していることを浮き彫りにしている。また、気候、生物多様性、感染症の相互作用を考慮しなければ根本的な問題は解決できず、結果的に影響が「指数関数的に拡大する」と断定した、ランセット・プラネタリーヘルスで2024年に発表された報告書も反映されている。

サイロ思考から脱却すべき理由

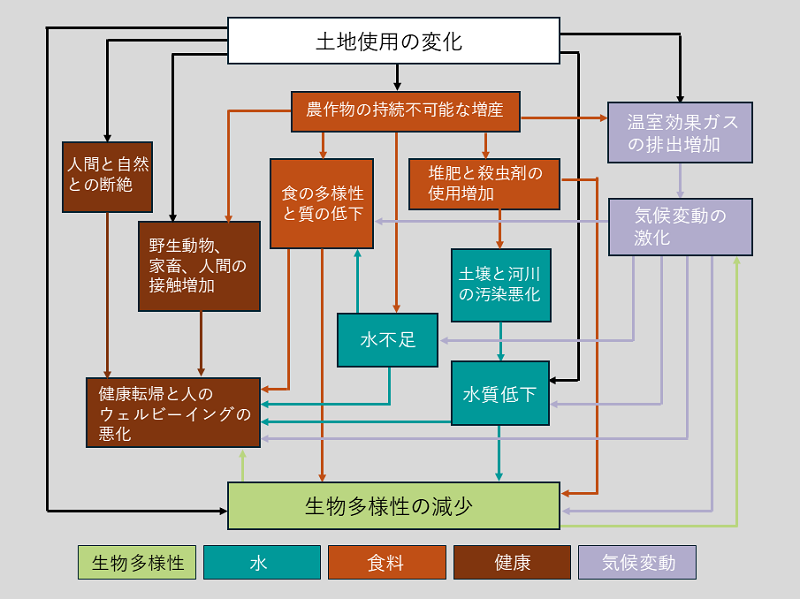

ネクサス要素が連鎖反応を起こしながら悪影響を及ぼす一例 (IPBES資料を基に編集局が日本語に訳して作成)

|

ネクサス報告書では、危機全てが相互に作用し、連鎖反応を起こして増幅し合いながら悪化しているため、それぞれの危機に別個に取り組んでも、成果が得られるどころか逆効果だと述べられ、次のような実例が挙げられている。

・健康に良い栄養素が含まれた食料の生産を優先する「食料第一」を達成しようとすると、生物多様性、水、気候変動に悪影響が及ぶ。持続不可能な生産増強と1人当たりの消費量増加が必要となるからだ。

・気候変動のみに力を入れれば、結果的に土地を巡る争いが増え、生物多様性と食料の安全保障にマイナスとなる。

・環境規制が中途半端な場合、生物多様性、食料、人間の健康、気候変動へのインパクトが悪化する。

「単一の危機のみに焦点を絞ったサイロ思考から脱却して決断し、行動を起こさない限り、1つのネクサス要素に対する行動が他のネクサス要素に与える影響をよりうまく管理、抑制し、改善することはできません」と話すのは、ネクサス・アセスメントの共同議長で、英国生態学・水文学センター(UK Centre for Ecology & Hydrology)の首席自然資本サイエンティスト、ポーラ・ハリソン教授だ。

「住血吸虫症という健康課題を例に取りましょう。生涯にわたって健康をむしばむ寄生虫性疾患で、アフリカを中心に全世界で2億人の罹患(りかん)者がいます。単なる病気として薬物治療が施されますが、多くは再感染して繰り返しかかってしまいます。そこで、セネガルの農村部で画期的な対応策が導入されました。水質改善と侵入性水生植物の除去を通じてこの病気を運ぶ寄生虫の宿主カタツムリが住めないようにしたところ、子どもの感染率が32%減少したばかりか、淡水が確保しやすくなり、地域住民が新たな収入源を手にできたのです」

このような統合的アプローチを取り入れれば、全ての人にとって公平で住みやすい環境がつくり出せると同時に、昆明・モントリオール枠組、パリ合意、SDGsの目標達成に近づける。

過去と現代の課題:「目的がちぐはぐで対策が非効率」

世界中では今も生物多様性が失われ続けている。その主な原因は人間の活動だ。こうした事態を受けて、食料の安全保障、栄養、水質と水の利用可能性、健康とウェルビーイングの成果、気候変動レジリエンス、自然が人間に与えてくれるほぼありとあらゆる恩恵が、直接的に悲惨な影響を受けている。

IPBESは、2022年に「自然の多様な価値と価値評価の方法論に関する評価報告書」、2019年に「生物多様性と生態系サービスに関する地球規模評価報告書」を発表し、生物多様性の喪失を引き起こす最大の直接的要因として、土地・海域利用の変化、天然資源などの持続不可能な開発、侵略的外来種、汚染などを挙げた。ネクサス報告書はこの2つの報告書を土台にした上でさらに踏み込み、間接的な社会経済的要因(廃棄物の増加、過剰消費、人口増加など)が直接的要因をエスカレートさせているせいで、全てのネクサス要素が一層大きな打撃を被っていることを浮き彫りにした。そうした間接的な社会経済的要因に関連する12の評価指標(GDP、人口水準、食料供給など)の大半は2001年以降、増加または加速している。

「政府やその他の利害関係者が取り組んでいる対策では大抵、間接的要因と、それがネクサス要素の相互作用に与える影響が考慮されていません。対策が統一されておらず、多数の組織が個別に動いているからです。その結果、目的がちぐはぐで、非効率的な上に阻害し合うばかりとなり、予期せぬ結果を招いてしまうのです」とハリソン教授は話す。

ネクサス報告書で注目すべきは、ネクサス危機全てに連携して取り組める十全なビジネスケースが提案されていることだ。年間50兆ドルを超える経済活動、つまり世界全体のGDPの半分以上は、自然資本に中程度から高程度依存している。おまけに、現在の経済活動による未計上の依存規模は数兆ドルと推定される。これ以上は無視することができない規模だ。

「現在の意思決定の仕組みでは、目先の金銭的リターンが優先され、自然への負荷は見て見ぬふり。自然に経済的な負の圧力をかけている行為者に責任を負わせることができていません」と話すのは、アセスメントの共同議長で、米ラトガース大学で人類生態学を研究するパメラ・マクエルウィー教授だ。「現在の経済活動で生じている生物多様性、水、健康、気候変動(食料生産を含む)への影響を反映した未計上コストは、少なくとも年間10兆~25兆ドルと推定されています」

目標達成に必要な行動を遅らせれば、目標達成にかかるコストも増加する。例えば、生物多様性の目標実現に欠かせない対応策の実施が遅れれば、実現にかかるコストが最大で2倍になる恐れがあるし、種の絶滅など取り返しのつかない損害が起きる確率も上昇する。直ちに気候アクションに着手しなければ、目標達成にかかるコストは少なくとも年間で5000億ドルも増えてしまう。

期待の持てる「未来のシナリオ」

ネクサス報告書はさらに、3つ以上のネクサス要素間の相互作用を予測した52の個別研究で取り上げられた186のシナリオを評価し(予測対象期間は主に2050年から2100年まで)、将来的な課題を検証している。

「ネクサス要素全体にコベネフィットをもたらし、人間と自然にプラスの結果を招く将来的なシナリオは、実は描くことができます」とハリソン教授は言う。「恩恵を得られる範囲が最大になるのは、持続可能な生産・消費と、生態系の保全と回復、汚染改善、気候変動の緩和と適応を併用することに力を入れたアクションに取り組むシナリオです」

ネクサス報告書では、ネクサス要素を持続可能な方法で相乗的に管理している低コストの事例が多数取り上げられている。政策、政治、地域のレベルですでに実施されているものをいくつか紹介しよう。

・優れた炭素貯留力を持つ森林や土壌、マングローブなどの生態系を回復する。

・生物多様性を管理して人獣共通感染症のリスクを低減する。

・総合的な景観と海景管理を改善する。

・アーバン・フォレストなど都市部の自然を生かした解決策を導入する。

・持続可能で健全な食生活を推進する。

・地域特有の食料体系システムを支援する。

ネクサス報告書は、相乗効果がさほど高くないと思われる対応策の検証も行っている。例えば、洋上風力発電やダムなどは慎重に実施しない限り、他のネクサス要素に悪影響を及ぼしかねない手段だ。

71の対応オプション、8つのステップ

ネクサス報告書では71の対応オプションが提案されている。これらをひとまとめにすれば、SDGsが掲げる17の目標全て、昆明・モントリオール枠組が掲げる23の目標全て、パリ協定が掲げる温室効果ガス排出削減(緩和)の長期目標の達成に向けて、前進することが可能だ。対応オプション71のうちの24に力を入れれば、SDGs目標の5つ以上、昆明・モントリオール枠組の目標の5つ以上が、達成へと近づく。

対応オプションを同時に実行または順次実行することで、プラスのインパクトが加速し、損失を減らせるかもしれない。ありとあらゆる人や組織に参加してもらえば(先住民や地域住民とともに対応オプションを設計、適用、実施するなど)、得られる恩恵と公平性も向上する。「好例として、ある海洋保護区で地域住民が管理と意思決定に参加しているケースがあります」とマクエルウィー教授は話す。「その結果、生物多様性が拡大し、食料となる魚類が豊富になり、地元住民の収入が増えています。多くの場合、観光収入の増加にもつながっています」

ネクサス報告書は、政策立案者、地域社会、市民社会、その他の利害関係者が公正で持続可能な未来に向けた解決策に協力して取り組めるよう、問題の特定と価値共有のための8つのステップを提案している。言ってみれば、ネクサス(相互作用)アクションのための図解ロードマップなのだ。

「単独の危機のみに目を向けるサイロ思考から脱却するなら、統合的かつ適応的な意思決定が何よりも必要です」とマクエルウィー教授は話す。「『ネクサス』アプローチは、より首尾一貫して協調的な政策とアクションを促し、持続可能な開発目標の達成に欠かせない改革へと向かうきっかけを与えてくれるでしょう」