|

持続可能な社会のためにサーキュラーエコノミーの必要性が謳われて久しいが、ここに来てそのデザインが大きな意味を持つようになっている。「エシカルデザイン」「サーキュラーデザイン」など、いずれもアイデアを実効性のある活動に結び付ける手法として重要だ。そのなかでも、循環型社会を目指した研究やさまざまな技術が実社会で応用されるには、技術と実社会を結ぶ中間領域(Meso)が鍵になると言われている。12月に開催されたETHICAL DESIGN WEEK TOKYO 2024から、デザインをキーワードに取り組む企業の事例などを基に、サーキュラーエコノミー実現へのヒントを探った。(松島香織)

ETHICAL DESIGN WEEK TOKYO 2024は、12月5~7日の3日間、業界の枠を超えて企業のエシカル活動を発信し、未来を考えることを目的にした参加型イベントとして開催された。商環境の空間づくりを行う1947年創業の船場(東京・港)と、コミュニケーションデザインに特化しイベントのサステナビリティ化を促進する博展(東京・千代田)が共催。開催テーマは「ともに起こす、ブレイクスルー」だ。

|

左から、神戸氏、川瀬氏、山下氏、村松氏。登壇者の椅子のカバーは廃材を活用している

|

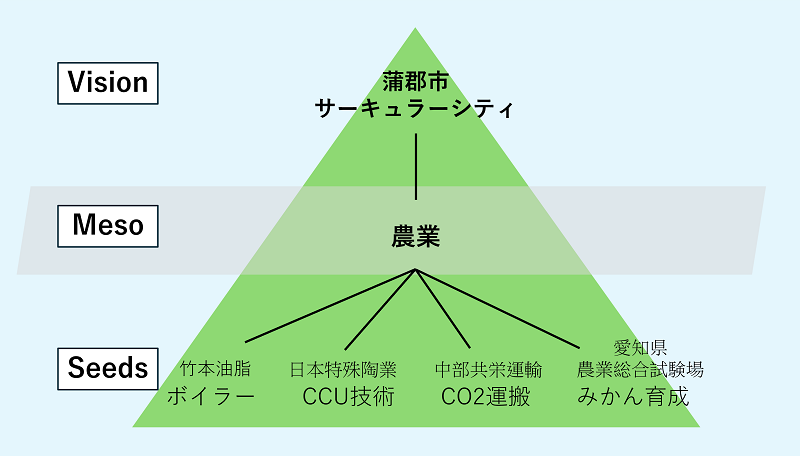

カンファレンスでは、7つのテーマでトークセッションを展開。そのうちの一つでは、循環型社会の鍵とされる「Meso領域」について議論された。Meso領域とは、東京大学大学院工学系研究科人工物工学研究センターの梅田 靖教授が提唱する「VMS(Vision-Meso-Seeds)モデル」のVisionとSeedsの間にある中間の領域(社会)を指す。ここには、産業、生活、農業、社会制度、経済等が含まれる。

このモデルを用いて、ハウスみかん栽培が盛んな愛知県蒲郡市とともにサーキュラーエコノミーを目指しているのが、新東通信ソーシャルビジネス事業本部 本部長補佐 兼 CIRCULAR DESIGN STUDIO. スタジオ長の山下史哲氏だ。VMSモデルを基に、山下氏は「Visionを『循環型社会をつくりたい』とすると、Seedsは企業などの技術。だが、SeedsからVisionには一気にはいけない」とSeedsから具体的に何ができるのかが重要だと説明。例えば、リサイクル技術とエネルギー技術をかけ合わせて、農業に関して新しいことができれば、それが循環型社会につながるという。さらに「かけ合わせた時点で実証・実装することが重要」だと強調した。

蒲郡市での実証実験では、Visionに蒲郡市が目指す「サーキュラーシティ」があり、Mesoに「農業」、Seedsに「企業の事業や技術」が当てはまる。

投影資料を基に編集局作成

|

この事例には5つの企業・団体が関わっている。まず、ボイラーの会社の竹本油脂(蒲郡市)とCCU(CO2回収・利用)技術を有する日本特殊陶業(名古屋市)がCO2を回収。2社によって回収されたCO2は、中部共栄運輸(蒲郡市)によって、週ごとにドラム缶2缶分(約10キログラム)が愛知県農業総合試験場に運ばれ、ハウスみかんの栽培に活用される。さらに、CO2吸収量の分析や生産性向上評価は豊橋技術科学大学が担っているという。

プロジェクト全体を支援している山下氏は「こうした取り組みにはオーケストレーション※がいちばん大事。単独の企業でやるのは難しい。コミュニティデザインや、最後は付加価値を高めるためのクリエイティブデザインもすごく重要になる」と付け足した。

※ 複数のタスクを調整しプロジェクトの完成度を高めること

日本特殊陶業 エネルギー事業本部カーボンリサイクル開発部 カーボンデザイン課 課長の川瀬広樹氏は、光合成をさせるために灯油を燃やしていたハウスみかん農家は、2040年のカーボンニュートラルに向けて、栽培が続けられるのか不安があったと話す。自動車部品製造業として脱炭素が求められる中、そうした地域のニーズを知り、「脱炭素ではなく炭素を循環させ、資源として地域で使うことにチャレンジ」した。今後は「廃棄物とバイオマスをかけ合わせて、エネルギーとして土壌に戻っていく姿」を視野に入れている。

蒲郡市の事例などを聞いた、博展 サステナビリティ推進部 サステナブル経営推進室長の村松加奈江氏は、自社事業を通じたMeso領域におけるイベントの役割を、「参加者に先進的な企業などの取り組みを紹介し、意識や行動を変えてもらうきっかけをつくること」「イベント自体を実証実験の場とすること」「それらの成果を顧客サービスへつなげること」の3つに整理した。

「(Vision を達成するために)Seedsを集めるだけでは駄目」と言うのは、船場 上席執行役員EAST事業本部長の神戸(かんべ)暁氏だ。「(イベントなどに参加し)見て知るだけではなくブレイクスルーするには、いかにSeedsをつなぎ、新しいアクションにするかを考えなくてはいけない」と、情報収集やつながりだけを重要視するのではなく、新しいものを生み出す包括的なデザインが大事だと示唆した。

最後に山下氏は、「Vision、Seedsには多様性が大事で、そこに『同志』という“傘”があった方がいい」と話し、同時にリアルなコミュニティなど「場」が大事なことを付け足した。そして「コミュニティと実装する側」「同志と多様性」などをさらにかけ合わせていくことでVisionが実現できるのだとまとめた。

|

会場内の展示スペースに多くの人が集まっていた

|

外ではエシカルな商品を集めたクリスマスマーケットも

|

空間づくりから考えるサーキュラーエコノミー実現の課題

|

左から、広瀬氏、金子氏、田中氏、本田氏、高橋氏

|

本カンファレンスで、サーキュラーエコノミー実現の課題として浮かび上がったのが、社会的な価値観や意識の変化の必要性だ。

今回、イベントのデザイン施工を担った博展は、表装を剥がすことで繰り返し使用できるリユースパネルを使った。また会場の椅子も自社工場にあった未使用の建材を使い、使用後は持ち帰り、違う造作にしたり別のイベントなどで使う予定だ。建築など空間づくりを行う登壇者が集まった「未来を創るデザイン」のセッションで、同社サーキュラーデザインルームの高橋 匠氏は、「新しく作ると3倍くらいの価格になるが、(リユースすると)コストメリットはかなりある」と話した。

高橋氏の話を聞いた日建設計 設計監理部門 ダイレクターの金子公亮氏は、現在の経済は「お金をかけて建物を建てて、お金をかけて壊してごみを作っている。お金でずっとごみを作り続ける経済」だと見ており、これまでのビジネスモデルを変える必要があると指摘した。

船場では全社でエシカルデザインに取り組んでいるが、「実現するということではハードルが上がる。我々は受注産業であり、クライアントによって温度差はある」と同社Ethical Design Lab. Planning Managerの本田洋介氏は言う。だが、コロナ禍が明けた頃からサーキュラーエコノミーの機運が出てきて、「使う人の意識が変わってきている」と感じているという。

一方で、そうした気運の変化とは別に、ダイバーシティのまちづくりを進めるNPOピープルデザイン研究所 代表理事の田中真宏氏は、「健常者が障がい者を可哀そうな人、手伝ってあげなくてはいけない人と思う意識が、エシカルデザインが進まない根本的な原因」だと指摘する。

建築コンサルティングのトーンアンドマター代表取締役の広瀬 郁氏は、「ユーザーが変わればクライアントも変わるかもしれない」と話し、「エシカルデザイン、サーキュラーデザインの取り組みはスタートラインに立ったばかり。取り組み続けることで風景が変わってくる」とサーキュラーエコノミー実現に期待を込めた。