©YUIMA NAKAZATO & Goldwin Inc.

|

開催まであと2カ月と迫った、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)。広さ155ヘクタール(東京ドーム約33個分)の会場の中央には、クヌギやコナラなど約1500本の木々が太陽に向かって枝葉を伸ばす “森”が広がり、すぐそばには、今回の万博のテーマである「いのち輝く未来社会のデザイン」を象徴するようなパビリオンが、一体となってたたずんでいるという。屋根もなければ、壁もなく、境界線のないパビリオンは、どのようなコンセプトでつくられ、そこには、関わったデザイナーや企業の、どんな技術と世界観が込められているのか――。昨年末に発表された、同パビリオンで人々を迎え入れるアテンダントスタッフのユニフォームのデザインを通じてフォーカスする。 (廣末智子)

森と溶け合い、響き合うパビリオン

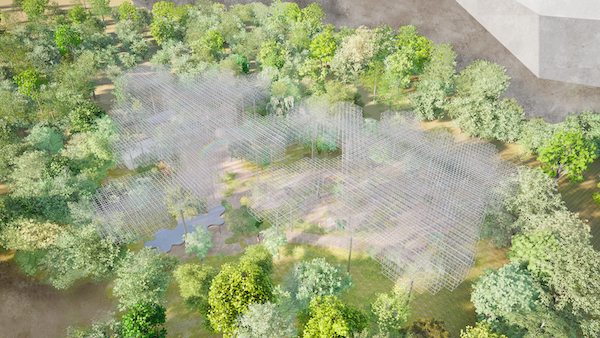

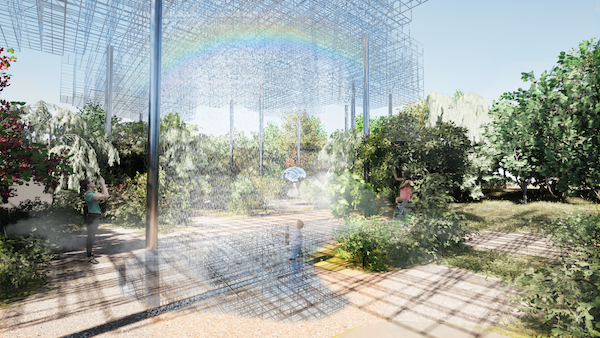

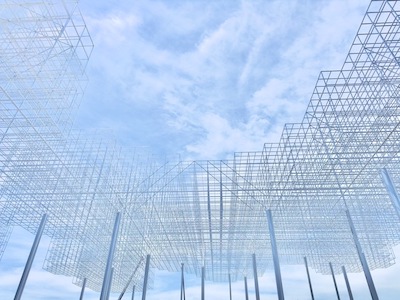

これまで万博と言えば、古くはエッフェル塔、日本では太陽の塔というように、人工物をモニュメントとして中央に置くことが慣例だった。しかし、今回の万博会場は、自然との調和や、フィジカルとバーチャルの融和を追求し、人類も生態系の一つであるという認識のもとに、「静けさの森」と銘打った、約1600平方メートルの“森”を中心につくられている。その“森”と連動して設計されたのが、慶應義塾大学医学部教授を務めるデータサイエンティストの宮田裕章氏のプロデュースによるシグネチャーパビリオン「Better Co-Being」だ。

©SANAA

|

ここで言う「Better Co-Being」とは、現在に重きを置いた「Well-Being」のWellを、未来に向かうBetterに変え、「共に生きる」という意味のCo-beingを組み合わせた造語で、「未来につながる持続可能性と、一人ひとりの多様な豊かさが調和する考え方」を指す。今回の万博は、全体として、「『いのち輝く未来社会のデザイン』を実現する」ことを理念としており、この「Better Co-Being」パビリオンでは、「いのちを響き合わせる」をテーマに、“森との境界線を引くのではなく、森と溶け合い、響き合うパビリオン”を目指しているという。

暑さの中で立ち続ける人を衣服がサポートしていくために

▪️異色のデザイナー、中里唯馬氏が1点1点異なるデザインの設計を実現

©YUIMA NAKAZATO & Goldwin Inc.

|

その「Better Co-Being」パビリオンで、施設に来場者を迎え入れ、アートを軸とする体験へといざなうアテンダントスタッフのユニフォームが、昨年12月に発表された。ユニフォームは、パビリオンをプロデュースした宮田氏が示す人類の未来へのビジョンに応える形で、ファッションデザイナーの中里唯馬氏が企画・デザインを担当し、スポーツウェアなどを展開するゴールドウインの協賛によって開発・製作されたものだ。

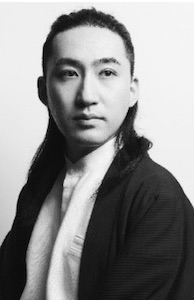

中里唯馬氏

|

スカイブルーとペパーミントグリーンの間のような色合いが目を引く生地は、中里氏によると、帽子とジャケット、シャツ、パンツの4アイテムで、その1枚1枚が異なる絵柄になるよう設計されている。中里氏は最先端のテクノロジーで既存の縫製の枠を超えたファッションを開発し続ける傍ら、ドキュメンタリー映画を通じて業界の環境負荷の大きさを訴えるなど、異色のデザイナーとして知られ、ゴールドウインとは、中里氏が発起人としてスタートしたファッションデザイナーの発掘とサポートを行うプログラムなどを通じて共創してきた。そんな両者がこれまでの知見や技術を駆使し、デザインや機能性、環境への配慮などさまざまな試行錯誤を重ねた結果、実現したのがこのユニフォームなのだ。

屋根もなければ、壁もなく、外にいるのと同じような環境下にあるパビリオンで心地よくゲストをアテンドするため、ユニフォームには、前提として、適度なフォーマルさと同時に、長時間、野外で快適に過ごすための機能性が欠かせない。デザインを考えるに当たって中里氏は何度も建設途中の万博会場に足を運び、その環境を体感したという。

「通常であれば、建物が、人間をプロテクトするところ、このパビリオンでは、衣服が人間の身体をプロテクトしていく必要がある。少し立っているだけでクラクラしてくるような暑さの中で、ここに立ち続けるスタッフを、衣服のデザインによってどうサポートしていけるか。そこがスタートでした」(中里氏)

©SANAA

|

プロデューサーの宮田氏との対話も深めながら、イメージを高めていく中で、中里氏の頭に、とある一つの言葉が浮かんだ。カタチある物が絶えず移ろい続けるありようを意味する「IMPERMANENCE」という言葉だ。それは現場で、まるで南フランスにいるかのような、強い日差しを受け、木々の葉の隙間から木漏れ日がキラキラと降り注ぐのを目にしたことで、「太陽の光が生物に生きる力を与えると同時に、見る時間や場所によってそのありようが多様に変化するものだと改めて実感した」ことから、生まれたインスピレーションだった。中里氏はその言葉をユニフォームのタイトルとすることを決めた。

製作方法としては、まず木漏れ日の光景を撮影した写真と、点描画で抽象的に光を表した絵の2つをデジタル加工によって重ね合わせ、さらにAI画像生成技術によって画像をよりランダムにリピートしながら拡大。それを最新のプリント加工技術によって布に印刷することで、布を裁断する箇所によってすべてのアイテムの柄が1点1点異なる設計を実現した。複数生産した場合でも1着ごとに柄の差異が生まれることで、パビリオンのコンセプトでもある「一人ひとりの多様な豊かさ」を表現することにもつなげている。

酷暑を乗り切ることができるよう、シャツの前開き部分には独自の“前立て”を設けるなど、通気性をできるだけ担保するための工夫も細部に凝らされている。「障子をヒントに、衣服の内外の垣根を取り払えるような構造」として、袖の下から脇にかけてはファスナーで大きく開閉でき、ダイナミックに風が身体を通り抜けるデザインになっているほか、着物の帯から発想したウェストのベルトによって、さまざまな体型や着る人の好みに応じた多様な着方ができるなど、「東洋のアイデンティティー」が随所に散りばめられているのも特徴だ。

リサイクル率76%、太陽光の反射率を高めた新素材用いる

▪️「ゴールドウイン・テック・ラボ」中心に生地開発

生地の開発は、ゴールドウインの富山本店にある研究開発施設「ゴールドウイン・テック・ ラボ」が中心となって素材メーカーと共に進め、暑さ対策として、ジャケットとシャツ、パンツの生地に、太陽光の反射率を高めた新素材を用いることに成功した。この新遮熱素材には、日本で回収された使用済み PET ボトルを原料としたリサイクル率 76%の「超フルダル糸※」が使われているという。

※フルダル糸とは、化学繊維のうち、つやを消したものを指す

©SANAA

|

混迷の世界にあって、未来のあり方を共に問う万博に

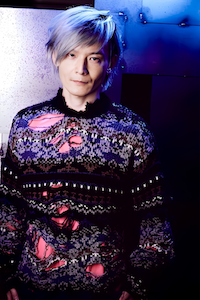

▪️パビリオンプロデュース、宮田裕章氏が熱意語る

12月に行われたユニフォームの発表会には、同パビリオンからプロデューサーの宮田氏とデザイナーの中里氏、ゴールドウインの常務執行役員である新井元氏が登壇し、パビリオンへの、そして「IMPERMANENCE」とタイトルが付けられたユニフォームへの熱意をそれぞれに語った。

2024年12月に都内で開かれたユニフォームの発表会に登壇した、左から宮田氏、中里氏、新井氏

|

宮田裕章氏 ©HIROAKI MIYATA

|

この中で宮田氏は、前回大阪で行われた1970年の万博を「コシノジュンコさんはじめとするデザイナーの素晴らしいファッションを通じて、日本を世界に発信する大きなきっかけになった。日本の経済発展と技術力を世界にアピールする場だった」と振り返った。そしてその当時と比較する形で、今、万博が開かれることの意義に触れ、「グローバルサウスと呼ばれる国々が台頭し、混迷する世界にあって、どうやって、共に未来に向かい合っていくのか。そうした未来への問いが先にあり、その上で各国や各企業がイノベーションを持ち寄り、最先端の技術を通じて、共にコミュニティをつくっていく。『未来のあり方を世界と共に問う』万博になる」とする考えを述べた。

©Better Co-Being

|

自身がプロデュースした「Better Co-Being」パビリオンで、来場者にも感じてもらいたいいちばんのポイントとしては、「空を共に見ること。足元だけを見ていると、やはり未来は感じられない。空を共に見て、未来を共に想像しながら歩いていくことだ」と宮田氏は語り、天井も壁もないパビリオンの中だからこそ感じられる“共鳴”を軸に、来場者と共に「未来につながる新しい体験をつくっていきたい。人々が力を合わせることによって、好ましい未来はつくれる」と力を込めた。

「IMPERMANENCE」はまさに、宮田氏の投げかける「未来への問い」に、中里氏とゴールドウインが深く共鳴し、そのコンセプトを具現化したユニフォームと言える。4月13日〜10月13日に開催される万博で、中でも今年も酷暑が予想される時期に、ユニフォームを身にまとったスタッフがどんなパフォーマンスを発揮し、来場者と共に共鳴を感じる体験を提供してくれるのか(同パビリオンでは、来場者同士の一期一会のつながりを起点に、大きく3つからなる共鳴体験を巡る形での展示を予定)。開幕はもうすぐそこにきている。

廣末 智子(ひろすえ ともこ)

地方紙の記者として21年間、地域の生活に根差した取材活動を行う。2011年に退職し、フリーに。サステナビリティを通して、さまざまな現場の当事者の思いを発信中。