Image credit: Shutterstock

|

ドイツの総選挙(連邦議会選挙)が2月23日に投開票となった。

ショルツ与党が大敗して政権交代となることだけでなく、極右政党であるドイツのための選択肢(AfD)が得票率を倍増させて第2党に躍進することが確定した。予想されたこととはいえ、欧州全体に激震が走った。エネルギーと政治は密接な関係にあり、特にエネルギーの動向はこの数年、国際情勢の動きに敏感である。今回のコラムでは、ドイツの総選挙を例に、両者の関係に何が起きているかを概観する。

振れ幅が大きい、選挙での各党のエネルギー公約

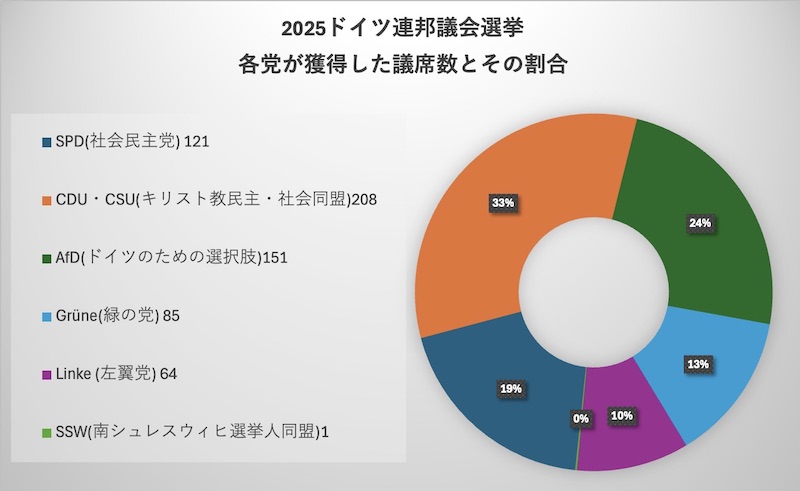

ドイツの選挙結果を整理しておこう。

首相を出している中道左派の社会民主党(SPD)が大敗、連立している緑の党(Grüne)も議席を減らして、与党が過半数を大きく割り込んだ。一方、野党第1党だったキリスト教民主・社会同盟(CDU・CSU)がトップの得票率で政権への返り咲きを決定づけた。

注目されていたドイツのための選択肢(AfD)は2割を越える得票率で第2党に躍進した。他の政党は、AfDとの連立を拒絶しているので、政権に入る可能性は無いが、その主張や政策は一定の重みをもつことになる。

2025年2月23日に投開票が行われたドイツの連邦議会選挙の結果をもとに編集局が作成

|

ドイツと聞くと、昨年2024年の再生エネ電源が6割に迫るまでになった再生エネの先進国として知られている。また、一昨年の4月には脱原発を完遂したことが強く印象に残っている読者も多いはずである。

しかし、各党の主張を個別に見ていくと、そんな国での選挙とは思えないエネルギーに関する公約が並んでいる。

まず、各党に共通しているのは、電気料金の引き下げである。ほぼすべての主要政党が触れている。

日本も長く電気料金の補助を続けているが、ドイツの場合は少し違っている。ドイツの電気料金の高さは欧州の中でも上位に位置するが、原因は税金などの政策経費が非常に大きいことにある。再生エネ電力導入のFIT制度の賦課金もそのうちの一つだったが、近年のエネルギー費高騰の中で電気料金からの徴収を止めている。今回の選挙ではさらに電力税の軽減を公約に掲げる政党が多かった。

そしてここからがエネルギー政策をめぐって各党の違いが鮮明になってくるところだ。

まず、原発への回帰が前面に浮上してきた。経緯はいろいろあったが、脱原発の実現当時、主要政党は原発の回帰を原則として否定していた。しかし、今回の公約では、次期政権で首相を出すキリスト教民主・社会同盟(CDU・CSU)が原発回帰も選択肢としてあり得ると打ち出したのである。

また、選挙の途中から、前回の連立から離脱した自由民主党(FDP)は原発の再稼働に積極的、ドイツのための選択肢(AfD)も同様に再稼働を主張している。同党は、重要な対ロシア政策などでも、驚くような公約を掲げた。ロシアからのガスの輸入再開を訴えたばかりか、化石燃料からの脱却を否定したのである。一連の税金の引き下げの一環としてだが、炭素税の廃止に触れた。堂々と反脱炭素を訴える政党がドイツで第2党に駆け上がったことは、再生エネ主導でカーボンニュートラルを進める欧州にとって、まさに衝撃であると言ってよい。

国際政治とポピュリズムが動かすエネルギー政策

Image credit: Shutterstock(2025年1月、選挙を控えて複数の政党のポスターが並ぶドイツ・ポツダムの風景)

|

各党のエネルギー公約の背景にあるのは、ロシアのウクライナ侵略をきっかけとして、欧州から世界を席巻したエネルギー費の高騰がある。

ドイツは、過大なロシアの天然ガス依存という政策の失敗から、結果として激しいインフレなどに襲われ、経済的なダメージを受け続けている。経済成長率は2023年、24年と連続してマイナスを記録し、国民の疲弊感は半端ではない。その対応策として電気料金補助やロシアの天然ガスの輸入再開、また原因の“解消策”として原発回帰などが登場したと考えるのが分かりやすい。

実際には、ロシアの天然ガスからの脱却は着実に進み、データから見ても脱原発は決して電気料金の上昇にはつながっておらず、逆に企業の電気料金は高騰前より下がっている。

こうして見ていくと、確かに移民問題は大きなテーマだったものの、ドイツの経済の低迷に起因したエネルギー政策が今回の総選挙に大きく影響していることが分かる。

実現性や原因の真偽は別にして、安価な天然ガス輸入や原発回帰など、国民に耳あたりの良い、分かりやすいエネルギー料金低減策を打ち出す、いわゆるポピュリスト的な政党が表出し、一定の支持を得たことになる。表現は微妙であるが、「貧すれば鈍する」と言ってもいいかもしれない。

トランプ党となったアメリカの共和党との共通点が多く、イーロン・マスクが強く支持を表明したドイツのための選択肢(AfD)はもちろん、今回初めて議席確保を目指した、新党のザーラ・バーゲンクネヒト同盟(BSW)は、なんと旧東ドイツの支配政党をルーツに持つ左派ポピュリズム政党である。ロシアへの制裁解除による天然ガス輸入、ガソリン車の廃止に否定的で炭素税の廃止まで主張しており、今回の選挙で議席は得られなかったが、左右極端なポピュリストの台頭を大きく印象付けた。このポピュリズムの増大の背景には、ドイツでもSNSの拡大が大きく寄与していると考えられている。

ドイツのエネルギー政策は政党の盛衰と絡みながら、このように振れ幅が大きくなっている。

ここまで書いていると、今の日本の政治状況にも同様の現象が見られることに気づく。

与野党の多くの政党が電気やガソリン補助の継続を訴え、また、財源を精査しないまま負担軽減だけを要求する政党が表舞台で活動している。加えて支持母体の意向のままのエネルギー政策をそのまま掲げて、メガホン代わりを演じているのを見ると、日本でも “ポピュリズム政党“が闊歩(かっぽ)しているのが情けなくも感じる。

トランプ再臨を含めた国際政治の荒波の中、エネルギー政策も翻弄(ほんろう)される時代を迎えている。

北村 和也(きたむら かずや)

日本再生可能エネルギー総合研究所代表、日本再生エネリンク代表取締役、埼玉大学社会変革研究センター・脱炭素推進部門 客員教授

民放テレビ局で報道取材、環境関連番組などを制作した後、1998年にドイツに留学。帰国後、バイオマス関係のベンチャービジネスなどに携わる。2011年に日本再生可能エネルギー総合研究所、2013年に日本再生エネリンクを設立。2019年、地域活性エネルギーリンク協議会の代表理事に就任。エネルギージャーナリストとして講演や執筆、エネルギー関係のテレビ番組の構成、制作を手がけ、再生エネ普及のための情報収集と発信を行う。また再生エネや脱炭素化に関する民間企業へのコンサルティングや自治体のアドバイザーとなるほか、地域や自治体新電力の設立や事業支援など地域活性化のサポートを行う。