|

|

2024年度のSB-Japanフォーラムの第2回目が、「ネイチャーポジティブ」をテーマに9月24日に開催された。今回、フォーラムで紹介されたのは水産ベンチャー北三陸ファクトリー(岩手県洋野町)の地域課題解決を目的としたウニ養殖の事例だ。洋野町では、約50年以上前から、広大な岩盤地帯を掘削することで海藻を守り、最高品質なウニを生産することで、地域一体となって産業をつくってきた。同社は、洋野町産ウニのブランディングと同時に、近年加速化している「磯焼け問題」の解決をすべく、ウニ再生養殖にも取り組み、生産課題を解決しながらサステナブル・シーフードのブランディングと販売に取り組んでいる。同社の事例を参考に、参加したフォーラム会員は、ネイチャーポジティブに取り組むことで自社のメリットになることや、新たなビジネスの可能性などを考えた。(松島香織)

ネイチャーポジティブへの取り組みは、ビジネスの変革で加速

|

足立氏

|

通年テーマを「新たな世界を生み出すRegenerative戦略−世界・地域・スタートアップから変化を学ぶ」とした、本フォーラムの2回目のテーマは「リジェネレーションでネイチャーポジティブ」だ。

サステナブル・ブランド国際会議 サステナビリティ・プロデューサーの足立直樹氏によると、ネイチャーポジティブや生物多様性という言葉がビジネス界で注目されるきっかけとなったのが、世界経済フォーラム(WEF)のレポートだという。2022年に発行されたレポート『自然関連リスクの増大』では、世界GDPの84兆ドルのうち、44兆ドルが何らかの形で自然に依存していると指摘している。登壇した足立氏は「つまり、自然資本がないとビジネスが成り立たないということ」だと説明した。

また足立氏は「これまでのように保護地や保全予算をいくら拡大しても、つまり『保全すること』だけではネイチャーポジティブは実現できない」と続けた。EUでは、すでに2020年にネイチャーポジティブの考えを含む「EU生物多様性戦略2030」を打ち出し、2024年6月には自然回復法を採択。また英国は2024年2月に、開発時に、開発前と比べてプラス10%の生物多様性の増加を求める「生物多様性ネットゲイン(BNG)」を施行した。例えば10ヘクタールの土地を開発したら、その1割を上乗せした11ヘクタール分の自然を回復させるという画期的な内容だ。

一方、日本では、2024年3月に「ネイチャーポジティブ経済移行戦略」を環境省、農林水産省、経済産業省、国土交通省の4省で発表した。足立氏は「自然をもう一度増やしていくことが、国や地域では政策になりつつある」と話し、企業に対しても、「自社事業による自然への影響を減らすだけでなく、さらに自然を回復することを目指すことが求められている。そのためにはビジネスの変革が必要だ」と強調した。

事例として足立氏は、アウトドアブランドのパタゴニアが再生農業に取り組むためにあらたに食品事業へ進出し、ビジネスモデルの変革を進めていると紹介。同社は、土壌を再生させるために多年生の植物を活用し、大麦を使わないビールを製造している。「この農法では、土壌中の微生物が増えて保水性が良くなり、栄養も貯まる。肥料も農薬も必要なくなる。再生農業をすることで、土壌生態系を良くするだけでなく、農業生産性も上がる」と足立氏は説明した。

また、WEFの主導で2020年1月に発足した「1t.org」というプロジェクトも紹介した。これは2030年までに1兆本の木を植えたり回復しようというものだ。すでに85社が143カ国で94億本の木を保全、回復、育成することを約束している。これとは別に、サントリーグループは水源の森の保全活動で有名だが、最近ではスコットランドで泥炭地の再生を始めている。これは生態系を増やすだけでなく、ウィスキー作りに欠かせないピート(泥炭)を確保する意義もある。こうしたネイチャーポジティブな活動は、前述のWEFレポートで、「2030年までに年間10.1兆ドルの市場と3.95億人の雇用を創出する」と期待されているという。

足立氏は、「ネイチャーポジティブは、既存のビジネスを守るだけでなく、新規事業にもつながっている。カーボンニュートラルに加えてネイチャーポジティブが、これから世界が取り組むべき二大目標であり、同時に取り組む必要がある」とまとめた。

「北三陸産」のウニの製造・販売がネイチャーポジティブにつながる

|

眞下氏

|

北三陸ファクトリーは、2018年に岩手県の最北端・洋野町(ひろのちょう)に設立。「北三陸から、世界の海を豊かにする。」をミッションに掲げ、洋野うに牧場の4年ウニのブランディング、ウニ再生養殖や藻場再生活動などを手掛けている。また、2023年10月に、オーストラリアの水産加工会社とジョイントベンチャーを組み、タスマニアブルーシーフード社を立ち上げた。タスマニア産のMSC・ASC認証を取得した海産物を扱うと同時に、自社でもMSCのCoC(流通における認証)認証を取得、さらに自社工場では、ヨーロッパに向けて出荷ができるようEU-HACCPの取得を目指している。

まず、北三陸ファクトリー代表取締役副社長の眞下(まっか)美紀子氏は、漁業が一大産業である洋野町でも、漁獲量が減少しており、その影響が町の経済に大きな影響を与えること、また温暖化による水温上昇が起因して起こる磯焼けの問題が深刻になっていることを説明した。

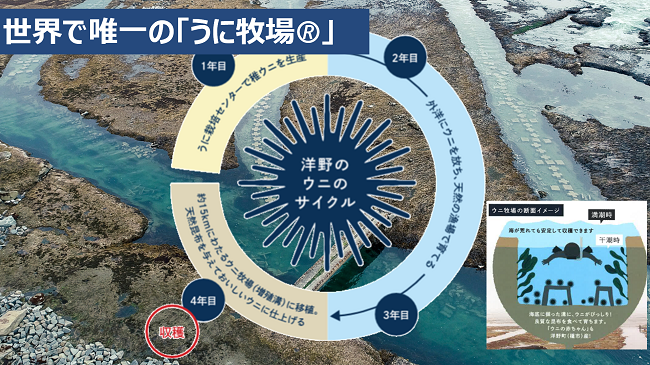

「海藻はCO2を吸収するなど、海の生態系にとって重要な役割を果たしている。ウニやアワビは海藻類を餌にするので、海藻が少なくなるとそういった生物はうまく育たない」と眞下氏は話す。実は洋野町の漁師たちは、昔から海藻類の重要性を認識しており、広大な海の岩盤に溝を掘り、海藻を守りながら最高品質のウニを育ててきた。その溝は、今では「うに牧場®」と呼ばれ、世界で類を見ない漁場である。現在、掘削された溝は17.5 キロメートルにわたり、178本もあるという。洋野町では、その漁場を活用し、食べ頃の4~5年のウニを育てている。1年目は陸上でウニの赤ちゃん(稚ウニ)を育て、2年目に沖に放流、2~3歳に育ったウニは天然の漁場で育て、その後「うに牧場®」の溝に移殖する。お客さまに出荷する前に、良質な餌を食べさせるため、身の詰まったおいしいウニが育つという。

講演資料より

|

「この“うに牧場®”は、カーボンニュートラルにも寄与している。2022年度の日本全体で認証されている約3700トンのブルーカーボンのうち3106.5トンと8割以上のブルーカーボンを占めている」と眞下氏は誇らしげだ。そして「ウニの生産は、岩手県全体でも昨年より6割くらい減っている。洋野町は人口1万4000人程度の小さな町であるが、このままでは漁業は10年もたないんじゃないかとそんな危機感をもって取り組んでいる」と話した。

眞下氏は北三陸ファクトリーの代表取締役副社長を務めつつ、一般社団法人moova(モーバ)の代表も務めている。同法人は2023年7月にウニから海の課題解決を考える「ウニサミット」を開催。神奈川県逗子市で開催されたサミットでは、「UNIversal Action(ウニバーサルアクション)をみんなで考え発信しよう」と宣言された。「漁師、加工業者、食べる人、そして金融関係など、さまざまな人と連携をしていかなければ、海の課題は解決できない。一人ひとりのアクションがつながって、サステナビリティは実現される」と眞下氏は力強く述べた。

何よりも土地のことを思い大切にしてきた

参加者からは、「連携が必要という話は、自分たちでも応用できると思った。海外でのコミュニケーションは日本と変えているか?」といった質問が出た。眞下氏は、「オーストラリアでは州政府が漁獲量を管理しているので、ステークホルダーがシンプル。みんなが戦略に基づいて取り組んでいる」と話した。

一方で、日本では、漁協や漁師など土地に根付いて産業をつくってきた人たちとの関係性が重要となる。例えば、ウニ再生養殖をスタートした当初、地元の漁師からはウニ再生養殖事業について、当初「こんなの洋野のウニじゃない」と言われたという。「そう言われたが、あきらめなかった。この6年間で海の状態が急速に悪くなり、漁師さんも当社の取り組みは必要だと理解してくれるようになった」と苦労話を明かした。「何よりも土地のことを思い、大切にしてやってきた」と眞下氏の思いは真っすぐだ。

また別の参加者からは「資金調達の訴求ポイントは?」と質問があり、「自分たちが何を大事にしたいのかを考えること」だと眞下氏は回答。「当社にとっては、サステナブル・シーフードを広めていくことが大事で、相手がその目標に共感し、お互いに事業的にメリットがあることが重要」だと話した。

その後、参加者はグループごとに「海や水辺に関連して自社でできることは?」などについて、ディスカッションした。あるグループのサンゴの事業をしているという参加者は、サンゴが白化しないように水温を一定にする装置を、他者の技術と掛け合わせることができないか考えたと発表。「同じテーブルにいる参加者と、各社のリソースを持ち寄り会社がつくれる」と話し、会場から拍手が起きた。

|

|

|

また、自然と共生している事業は特にないというグループからは、北三陸ファクトリーの藻場再生事業の他社連携について、「カーボンクレジットを活用した町おこしのアイデアを持ち寄り、社員自身が現地に入るような応援がいいのではないか」といった意見が出た。

最後に足立氏は「これからは自分たちの事業と自然との接点を見つけるよう、アンテナを伸ばしてチェックしてほしい。ネイチャーポジティブの取り組みの先には、新たなビジネスがある」と力強く語った。次回、第3回のSB-Japanフォーラムは、「サステナブル・マーケティングの展開とSNS活用」をテーマに、SNSを活用した、生活者と価値観を共有するコミュニケーション手法について議論する。

株式会社北三陸ファクトリー 代表取締役COO

1982年 洋野町種市生まれ。

2016年、地元である岩手県洋野町の水産加工会社「(株)ひろの屋」に入社。

町の事業「北三陸ブランドプロジェクト」の事務局長など地域を巻き込んだ、地域食材のブランディング・営業活動に従事。現在は、株式会社北三陸ファクトリーの代表取締役COOとして、持続可能な水産業を実現する事業を行うと同時に、2022年12月一般社団法人moovaを立ち上げ、海洋教育事業、地域振興事業などを行い、地域と産業を軸にした「にぎわいづくり」に注力している。

サステナブル・ブランド国際会議 サステナビリティ・プロデューサー

株式会社レスポンスアビリティ代表取締役

インタビューを終えて

北三陸ファクトリーの取り組みは以前から気になっていましたので、今回直接お話をうかがえて、とても勉強になりました。

海水の温度上昇で海の生態系がすでに大きく変化しているという話はショッキングでしたが、その中で水産業をどう続けていくかというのは非常に大きな課題です。養殖で補うという考え方もありますが、それでは海の生態系は回復しませんし、別の環境負荷も発生してしまいます。そうした中、ウニの数をうまく管理し、藻場を再生し、海上養殖(再生養殖)と陸上養殖の両方をうまく同時に行い、生産量を着実に増やしている同社の取り組みは、とても素晴らしいものだと思います。

また、G7や生物多様性条約でネイチャーポジティブを目指すことに多くの国が合意はしたものの、実際には自然を増やすというのはそう簡単ではありません。私は1次産業こそ「期待の星」だと考えているのですが、同社の取り組みはまさにそれを実証してくれるものだと思います。ところが、日本では1次産業は古臭い、もうからない産業だと考えられがちです。一方、海外では、農林水産業はいずれも成長産業として注目されているのです。もちろん、そのためには新しい考え方や手法を導入することが必要です。つまり古臭いのは1次産業ではなく、私たちの認識の方なのです。

今回のインタビューに先立ち開催されたSB-Japanフォーラムにおいても、ネイチャーポジティブなビジネスに大きなチャンスがあることや、そうした新しいビジネスに注目が集まっていることを紹介したのですが、同社の事業にはその好事例としてさらに成長して欲しいと願っています。また、読者の方の会社でも、自然を増やすことでビジネスを作れないか、これまでのビジネスで培って来たリソースを生かす形で考えていただければと思います。