日本の里山において急速に減少していることが改めて分かったスズメ(石原隆志氏撮影)と、イチモンジセセリ(岩田和鷹氏撮影)

|

日本でも世界でも、自然資本を取り巻くネイチャーネガティブな状況が深刻化している。環境省が全国325カ所の調査場所で2005〜2022年度に得たデータからは、日本の里山において、チョウ類の33%と鳥類の15%に当たる種の記録個体数が急速に減少し、その中には、オオムラサキやスズメなど、身近な場所で見られる「普通種」が多く含まれることが明らかに。また世界自然保護基金(WWF)が取りまとめる「生きている地球レポート」の最新版でも、過去50年間で地球上の生物多様性の豊かさを示す指数は世界全体で73%減少していることが改めて示された。2030年までに陸域と海域の30%以上を保全し、ネイチャーポジティブを目指す世界目標の達成には大きな変革が必要だ。 (廣末智子)

環境省“重要生態系監視地域(モニタリングサイト1000)” 里地調査

チョウの3分の1、鳥の15%が「10年で30%以上減少」、オオムラサキ、スズメなど「普通種」も

環境省は10月1日、「重要生態系監視地域モニタリング推進事業(モニタリングサイト1000)」における、日本の自然の変化や異変をまとめた「モニタリングサイト1000 第4期とりまとめ報告書 概要版」などを発表した。このうち、「里地調査 2005-2022年度とりまとめ報告書」では、日本の里地里山における身近なチョウ類や鳥類、植物などの減少傾向や、保全活動の状況が明らかになった。

|

生息地別でみた鳥類の記録個体数の変化(「日本自然保護協会」作成)

|

それによると、チョウ類では評価対象種(103種)の約3分の1(34種)が、鳥類では評価対象種(106種)の約15%(16種)が、10年で30%以上もの減少率を見せ、個体数が急減していることが確認された。これらの数値は、「環境省の絶滅危惧種の判定基準を満たしうる値」であったという。

個体数が急減している種の中には、チョウ類ではオオムラサキ・イチモンジセセリ・ヒカゲチョウ・アカタテハ、鳥類ではセグロセキレイ・ホトトギス・スズメなど、人間にとって身近な場所でみられ、最新の環境省レッドリストには掲載されていない「普通種」が多数含まれていた。

生息・生育環境別の解析では、農地や草原、湿地などに生息・生育する種の減少傾向が目立ち、鳥類・チョウ類・植物の3分類群で共通していた。チョウ類や鳥類のほかにも、良好な水辺環境の指標種となるホタル類やアカガエル類、良好な草原環境の指標種となるノウサギやカヤネズミの減少傾向も顕著だった。

モニタリングサイト1000は、日本の代表的な生態系の状態を長期的かつ定量的にモニタリングすることにより、種の増減や変化などをいち早く捉え、適切な自然環境保全施策につなげようと、2003年度から全国約1000カ所で調査を実施しているもので、2023 年に閣議決定された「生物多様性国家戦略 2023-2030」でも重点施策の一つに位置付けられている。調査のとりまとめは5年に1度、調査開始時からの全データを分析する形で生態系ごとに実施。今回、判明したような里地の生物多様性の損失の多くは、5年前の報告書でも示されていたが、その危機的状況がさらに深まっていることが如実に現れたと言える。

生息する気温帯が限られる鳥類ほど、個体数が減少――気温上昇の影響大

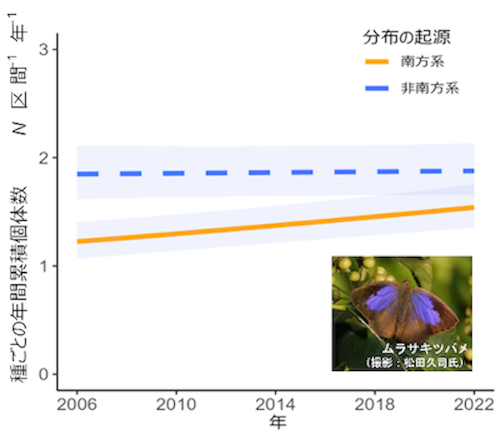

分布起源別でみたチョウ類の記録個体数の変化 (「日本自然保護協会」作成)

|

今回の里地調査の結果について、2004年度からモニタリングサイト1000における里地生態系の事務局を務める日本自然保護協会では、2008~2022年の日本全国の年平均気温が上昇傾向にあったことと併せて分析。例えば、植物とチョウ類、鳥類では、気温の上昇が大きい調査地ほど草原性の種の記録種数が減少する一方、主に熱帯や亜熱帯まで生息する南方系のチョウ類の個体数が年々増加傾向にあること、また、生息する気温帯が限られる鳥類ほど個体数の減少率が大きいことなどから、里山の生態系の変化には気候変動の影響が大きいことを示唆している。

WWFが隔年発表の最新版「生きている地球レポート2024」

過去50年で世界の生物多様性の豊かさは平均69%、淡水域では85%減少

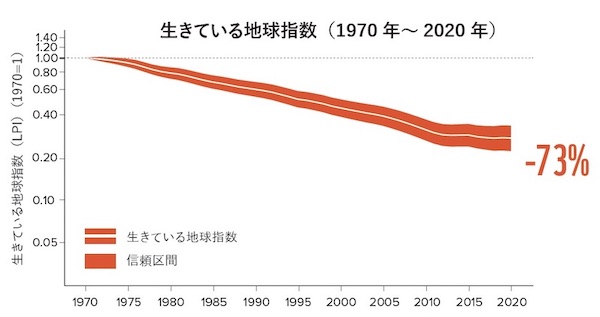

一方、WWFが1998年以降、隔年で発表している調査の最新版、「生きている地球レポート 2024」でも、過去50年間(1970〜2020年)で、“生きている地球指数(Living Planet Index:LPI)”として表される、調査対象となる野生生物種の個体群の大きさが平均して73%縮小していることが明らかになった。

|

LPIは、ロンドン動物学協会によって作成され、5495種の脊椎動物(両生類、鳥類、魚類、哺乳類、爬虫類)における、約3万5000の個体群に対する調査に基づいて自然の減少を可視化する指標だ。

最新版のレポートによると、LPIの減少率が85%と、最も激しいのは淡水域で、脊椎動物種の約3分の1に当たり、河川や湖沼、湿地などに生息する淡水魚や両生類などが高いストレスを受けていることが改めて分かった。例えば淡水魚は、しばしばダムや移動経路を遮断するような生息地の変化に脅かされているという。

陸域も69%、海域も56%と大きく減少していることには変わりがない。各地域で最も報告されている脅威は、生息地の劣化と喪失で、その理由は主に食料システムによるものとされるほか、乱獲や侵略的外来種、病気も深刻な要因となっている。さらに中南米やカリブ海では気候変動による影響が、北米とアジア・太平洋地域では汚染による影響が顕著だ。

市民が主体の多様な活動が、希少種の保全につながった事例も

日本でも世界でも、生物多様性の損失はますます深刻化しているだけに、上記2つの調査報告書では、軌道修正に向けたヒントや、解決策についても示す。

|

大山千枚田での市民による棚田保全活動の様子(牛村展子氏撮影)

|

モニタリングサイト1000の里地調査では、今回、アンケートを通じて約4割の調査サイトで、「調査活動以外の保全活動や普及教育活動など、モニタリングだけではない多様な活動」が行われていたことが分かり、このような里地調査の成果活用によって、「生物多様性の改善につながった」と報告したサイトが10.7%あったという。その中には、ニホンジカや外来種の防除によって希少種を保全した事例や、開発計画の変更を導き、ホタルの生息地を保全した事例など、市民が主体となった活動が多数含まれていた。

一方で、アンケートからは里山の生物多様性保全活動の基盤となる活動資金は広く不足している状況が判明。このため報告書では、「市民によるモニタリングと保全活動を長期的に継続するための調査体制の強化」や、モニタリングサイト1000のような“生物多様性に関する客観的なデータ”を政策立案段階の目標設定と進捗状況の評価のために活用する、「証拠に基づく政策立案の推進」などを提言している。

また「生きている地球レポート 2024」の中で、WWFは「地球は後戻りできない危険なティッピングポイント(転換点)に近づいているが、これを回避することはまだ可能。今後5年が鍵となる」とした上で、自然環境保全と食料システム、エネルギーシステム、金融システムの4つの変革を改めて訴えている。

10月21日からコロンビア・カリでCOP16―― 2030年ネイチャーポジティブに向けた各国の計画など確認

2022年12月の国連生物多様性条約15回締約国会議(CBD-COP15)では、2030年までにネイチャーポジティブを実現する、緊急の世界目標として、昆明・モントリオール生物多様性枠組が採択された。2030年までに陸域と海域の30%以上を保全することなどをターゲットとするその目標は、本当に実現できるのか――。今月21日から11月1日までコロンビアのカリで開かれ、同枠組を巡る各国の計画の中身や進捗状況を確認する初の場となるCOP16での議論が注目される。

廣末 智子(ひろすえ ともこ)

地方紙の記者として21年間、地域の生活に根差した取材活動を行う。2011年に退職し、フリーに。サステナビリティを通して、さまざまな現場の当事者の思いを発信中。