第2回 浦谷裕樹

|

2024年4月、武蔵野大学に世界初のウェルビーイング学部が開設されました。ウェルビーイングとは「心と体と社会のよい状態」、すなわち幸せな状態を意味します。SB-Jコラムで執筆されていた前野隆司先生を学部長に迎え、新たな学びの場が開かれました。現在、私はその学部の一教員として、ウェルビーイング教育の研究・普及に努めています。

私はもともと教育サービス系の会社の研究員として、子どもたちの人間性と能力を育み、多くの子どもたちが夢や目標を達成していくための効果的な方法を研究していました。しかし、これらの方法は特殊なトレーニングが必要なものもあり、万人向けではないことが気になっていました。そんな中、ウェルビーイング教育と出会い、人は幸せになることで創造性や生産性、学習力が上がることを知りました。

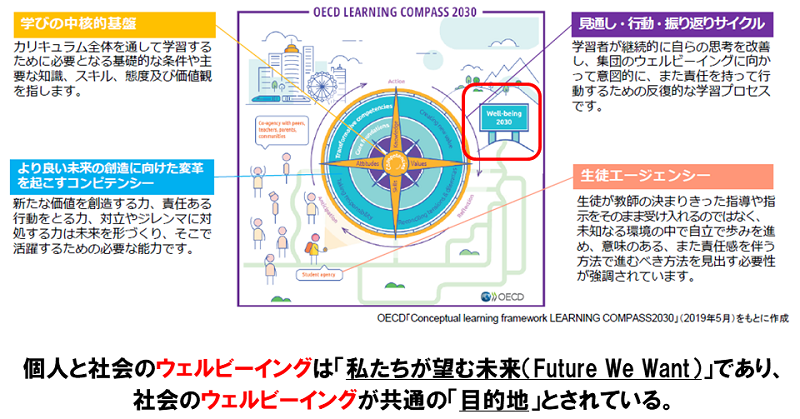

さらに世界的な教育の方向性を指し示すOECD Learning Compass 2030(学びの羅針盤2030)には、このウェルビーイングこそが教育の目的であると掲げられています。さまざまな研究成果を学ぶにつれて、これこそ私が求めてきた万人向けの教育法だと確信し、ライフワークとしてこのウェルビーイング教育に取り組んでいくことにしました。

図1 OECD Learning Compass 2030の説明(OECD資料を基に筆者作成)

|

ですが、日本の子どもたちの幸福度を調べてみると、何と先進新興国38カ国中37位(2020年時点)という状況でした。身体の健康は世界一、経済力も学力も世界のトップレベルなのに、幸福度(心の健康)はそれらに比べてとても低いのです。これは由々しき問題です。「視野の広い人は幸せで、視野の狭い人は不幸せ」という研究結果※がありますが、幸福度が低いと視野が狭くなり、周りの人の幸せにまで意識を向けられなくなります。ましてや自然・環境・動植物・地球や未来の人類の幸せ(サステナビリティ)などはもってのほか。そこまで意識を広げるのは難しいことでしょう。

※【前野隆司コラム】あなたと地球のウェルビーイング 第4回 視野の広さと幸せ

https://www.sustainablebrands.jp/article/sbjeye/detail/1218201_1535.html

世界的にSDGsをはじめとしたサステナビリティの必要性が認識されている今、子どもの頃からそういった課題に関心を持てるように促さなくてはなりません。SDGsや環境の知識のみならず、子どもの頃から幸福度を高め、視野を広げて、単に理屈だけではない、心から世界のサステナビリティを願うような子どもに育ってほしいものです。

そのために一番重要なことは何でしょうか?

それは保護者・教育者・地域住民、すなわち家庭や社会の一員である私たちが、「もっと幸せになること」です。すると、幸せは伝染するので、子どもたちの幸福度も自ずと上がっていきます。その方法は前野隆司先生のコラムをご覧いただきたいと思いますが、私たちが幸福度を高め、視野を広げ、子どもたちの輝く未来と幸せに意識を向ける心の余裕を持つことが必要条件となります。その上で十分条件として、子どもたちが将来に渡って幸せに活躍していける土台をつくるために、乳幼児期から私たちが子どもたちといかに接するかがカギとなります。

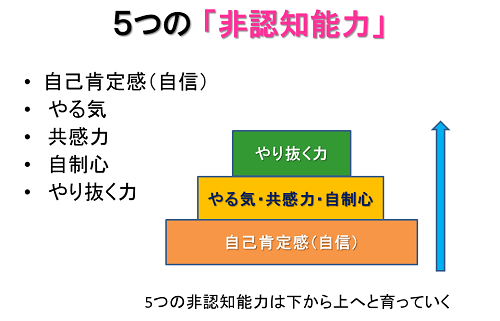

子どもたちが将来、学校や社会で活躍するために必要であると、近年注目されているのが「非認知能力(社会情動的スキル)」です。非認知能力とは、IQのように数値化はしにくいものの、社会に出てから活躍するにはIQ以上に重要だといわれている能力です。幼小期にこの非認知能力を豊かに育むことで、記憶力や処理能力、IQや学力の土台となる認知能力が相乗効果的に育まれることが分かっています。

非認知能力にはさまざまな能力がありますが、特に幼少期にしっかりと育んでおきたいのが「自己肯定感」と「夢中力」「共感力」です。これらの非認知能力が向上すると幸福度も上がります。

図2 5つの「非認知能力」(筆者作成)

|

では、どうしたら効果的かつ幸せに非認知能力を育むことができるか、幼少期を中心にいくつかの方法を紹介します。

まず、乳児期から自己肯定感をじっくりと育みます。具体的には、ハグなどのスキンシップをしながら目を見つめ、「大好きだよ」「Aちゃんは私の宝物よ」といった愛情の言葉かけや、「できる! できる! あなたならきっとできる! 」といった自信がつく言葉、前向きな言葉をたくさんかけてあげるとよいでしょう。

次に、幼児期に入ったら集中を持続して夢中になる「夢中力」を育むことが大切です。夢中になっていることをできるだけ続けさせてあげることや、最初は二択からでもよいので、物事を自分で決める自己決定の習慣を身につけることがポイントとなります。自己決定力や夢中力を育むと、物事に対する意欲が増し、課題解決力が身についていきます。

その後、言葉が出だしたら、共感力を育みます。

共感力を育むカギは、子どもが話かけてきたら「そうだよね」と話を受け止めることです。すると、子どもは安心して、もっと話すようになり、思考力と言語力が上がっていきます。

“受け止める”とは、「あなたはそう考えているのね」と、意見をしっかりと聞くことですで、子どもの言うことをすべて受け入れる、ということではありません。子どもの話を聞いた上で、よくないことは理由を伝えて断ってもよいのです。その後も引き続き「自制心」や「やり抜く力」といった非認知能力や、自力で幸福度を高める方法が身につくように促していけるとよいでしょう。

VUCAと呼ばれる先行き不透明なこれからの時代に、最も必要となると言われるウェルビーイングや非認知能力を豊かに育み、子どもたちが持続可能で幸せな未来をつくっていくのを支えていく。それこそが「真の意味で持続可能な社会を築く礎となる」ということであり、その思いをもって、ウェルビーイング教育の研究・普及に従事していきたいと思います。

|

浦谷 裕樹(うらたに・ひろき)

武蔵野大学ウェルビーイング学部 准教授

1996年京都大学理学部卒業。1999年京都大学大学院理学研究科前期課程修了。2016年子どもの呼吸誘導装置の研究成果が認められ、大阪工業大学より博士(工学)を授与。

EQWELチャイルドアカデミー主席研究員などを経て、2023年4月武蔵野大学人間科学部准教授に着任、2024年4月に同大学ウェルビーイング学部に就任。

著書に、『子どもの天才脳を育てるコツ』(2022年)、『ポジティブ育児メソッド』(2021年)、『子どもの未来が輝く「EQ力」』(2018年)、『メンタルウェルネストレーニングのすすめ』(共著、2011年)など多数。

【響き合い、つながり合うウェルビーイング】

第1回 世界に羽ばたくハピネス・クリエイターを育てたい 西本照真

山田 博(やまだ・ひろし)

武蔵野大学ウェルビーイング学部教授 株式会社森へ 創業者/プロ・コーチ/山伏

1964年生まれ。(株)リクルートを経て、2004年プロ・コーチとして独立。 CTIジャパンにてコーチ、リーダー養成のトレーナーとして約4000人の育成に関わる。2012年(株)CTIジ ャパン代表、2014年(株)ウエイクアップで全員当事者の経営に取り組む。2006年「森のワークショップ」をスタート。2011年「株式会社森へ」を設立。自分、人、森との対話を通じて、原点を思い出す「森のリトリート」を全国各地の森で開催。最近は、山、森、川、海のつながりの中で暮らしながら身体ごと学ぶ場を求めて各地を巡っている。 著書に『森のように生きる』(ナチュラルスピリット)、『森のような経営』(ワニ・プラス)、『RETREATー森と共に、歩む日々。』(金風舎)など。