|

コロナ禍が明けたと思ったら、武力で世界情勢が混迷に陥った2023年も終わりに近づきました。

2024年2月21日、22日には東京・丸の内にてサステナブル・ブランド(SB)国際会議2024東京・丸の内が開催されますが、そのフラッグシップでもあるSB 国際会議2023サンディエゴが10月に開催されました。すでに本サイトでもいくつかのセッションが紹介されていますが、今年度の世界共通のテーマである“Regenerating Local(リジェネレイティング・ローカル、リジェネラティブな社会経済の実現はローカルから、といったような意味)”について、そこでは何が話し合われ、欧米の参加企業はどこへ向かおうとしているのか。私の見てきたこと、感じたことを今回は「欧州サステナ通信」の番外編としてお伝えします。

1.なぜSBがユニークな会議なのか

SB 国際会議 2023サンディエゴの会場となったホテル(2023年10月、筆者撮影)

|

SBは、米国で発表されたテーマをもとに、スペイン、トルコ、タイ、マレーシア、そして日本など、世界各地で話し合いを行う。世界にサステビリティのルールづくりの国際会議はあまたあれど、これを企業のブランドの主軸に据えようという試み自体が他に類のない独自性であり、サステナビリティは生活者と一緒に仕組みをつくらなければ達成できないという、マーケティング発祥国らしい発想が原点にある。

私は2011年から参加しているが、SBでは毎年のテーマ設定を重視している。これまでもActivating Purpose(パーパスを揺り動かせ)、3回にわたるGood Lifeシリーズなど、今では当たり前のビジネス用語にもなっているテーマを先駆けて掲げてきた。今回の“リジェネレイティング・ローカル” のRegenerate(リジェネレイト)は、2014年の“Reimagine, Redesign, Regenerate(リイマジン=再想像、リデザイン=再デザイン、再生)”の時にも使用されている。この年は、WWF(世界自然保護基金)によって1万種類の主たる生物の生息数が1970年と比較して52%減少したと報告され、カリフォルニア州で使い捨てのビニール袋の使用が禁止されたり、アップルのCEOティム・クックが「我が社のサステナビリティの努力に反対する株主は株を手放せ」といったことが報じられた年でもあり、まさに地球環境や社会問題に対して、企業が自らの仕組みをどのように変えていくか(リイマジン、リデザイン、リジェネレイト)が重要であった。

こうしたテーマを毎年掲げて議論し、参加者同士の関係性を深めていくグローバル・ネットワークこそがSBのユニークさだと私は考える。日本企業の強みをグローバルのサステナビリティのトレンドへと、皆でスクラムを組んで展開していくのが日本で開催するSB国際会議の使命でもあろう。

2. 生活者のGood Lifeを演出するのがサステナブル・ブランドだ

さて、今年の発表で最初に強く印象づけられたのは、P&GのCEOジョン・モーラー氏とCSO(チーフ・サステナブル・オフィサー)のヴァージニー・ヒリアス氏の「サステビリティを企業戦略に統合する―その力とそして…(The Power of & ーIntegrating Sustainability into Business Strategy)」であった。P&Gは、2040年までの炭素排出をゼロにする目標を掲げながら、2023年の売上が好調で12兆円(820億ドル)に迫ろうしている。CSOのヒリアス氏は元々長くマーケティングを担当していたことでも知られ、今回はSBに参加してきた5年を振り返るとともに、モーラー氏への聞き役となった。

P&GのCEOジョン・モーラー氏(右)とCSOのヴァージニー・ヒリアス氏(講演映像より)

|

「市場成長とサステナビリティは両立できるか」というよくある質問に対して、モーラー氏は「全てのステークホルダーに生活改善を促すのは、とてもエキサイティングなことだ」と力強く宣言した。「企業間競争はどうなるのか」については、「“オープン武装アプローチ”だ。P&Gには、ポリプロピレンの色や臭いを99%除去するリサイクル技術があるが、なかなか広がらない。そのために我々が業界をリードし、皆で協力して規模の経済性を発揮すべきだ。こうしてサプライチェーンがスムーズに流れれば、投資も促進されるはずだ」といい、互いに戦いながらも技術をオープンにして、市場を牽引していく必要性とその経済性を説いた。

「脱炭素は消費者に責任を押し付けているだけではないか」という問いについては、「むしろ逆だ。我々の使命は消費者にサステナビリティへの機会を提供し、支援することだ」といい、まさに生活者のGood Lifeを演出する支援者としての企業の立場を説き、会場からの大きな拍手を呼んでいた。

3. リジェネレイティング・ローカルを生み出すサプライチェーンでのコラボレーション

リジェネレイティング・ローカルについては、SB創業者のコーアン・スカジニア氏がサステナビリティの世界的な取り組みを生活現場の体験にまで落とし込まなければならないと、マクロ課題のミクロでの展開を主張した。そのためにはグローバル・スケールをヒューマン・スケールや生物種のスケールにまで落とし込んで考えなければならないとのことであった。

リジェネレイトは特に農業でリジェネレイティブ・アグリカルチャーとして注目された考え方で、健全な土壌と気候や水資源、生物多様性を保護しながら、生産性や収益性を上げていくことをいう。リジェネレイトを“再生”と訳すのに戸惑うのは、単に元に戻るとか生まれ変わるという意味ではなく、“新たな要素と関係性を結びながら、新たな仕組みとして生まれ変わる“という意味がその本質であるからだ。

|

リジェネレイティング・ローカルについて語るコーアン・スカジニア氏(Sustainable Brands 提供)

|

その参考例となるものが、カリフォルニア発としてスケートボーダーやサーファーに支持されたシューズブランド、ヴァンズ(Vans)の取り組みであろう。「初のリジェネラティブなゴムを市場に出すためのサプライチェーン戦略、農家との関係性、インパクトレポートの変革」と題して、 ヴァンズのグローバル・サステナビリティのシニア・マネジャーのアリス・ラッセル氏と、これをサポートしているテラ・ジェネシス(Terra Genesis)のCOOティム・テンセン氏の対談があった。ヴァンズは、脱炭素や生物多様性といったグローバルの挑戦をまさに地域レベルで改善しながら、農家のウェルビーイングを達成した事例であった。

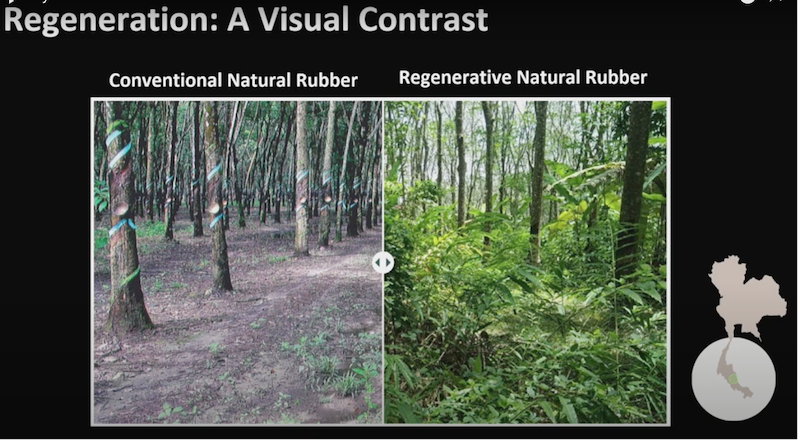

下の写真に示すように、左が従来型のゴムの木のプランテーションであり、右がリジェネラティブ農業によるゴムの木のプランテーションである。化学肥料や農薬で一方的にゴムの植林をコントロールするのではなく、土壌の微生物の豊かさを最大限に発揮しながら、生物多様性の中で生産していく仕組みへと転じている。これにより1)農薬代が減少し、2)ゴムの単一作物ではなく、ゴム市場の安い時期に対応してコーヒ、ココナッツ、スパイスなど複数作物を育てることで、収入がアップすることとなった。さらには、3)木陰ができたことにより、これまでの早朝ではなく、午前に遅くから活動できるため、時間裁量が増え、働き手のウェルビーイングが増加したのだという。

講演資料より

|

Vansブランドは、西海岸のエクストリームスポーツの若者文化を通じて、サステナビリティへのグローバルな取り組みが個々人にサステナブルな体験価値を生みだすシューズとして広まっている。もはや農業の範囲を超えて、「売り手よし、買い手よし、地域よし、地球によし、孫(未来)によし」というバリューチェーンにおいての“五方良し”のリジェネレイションが生まれているのだ。

4.学生起業家達が起こすサステナブル・イノベーション

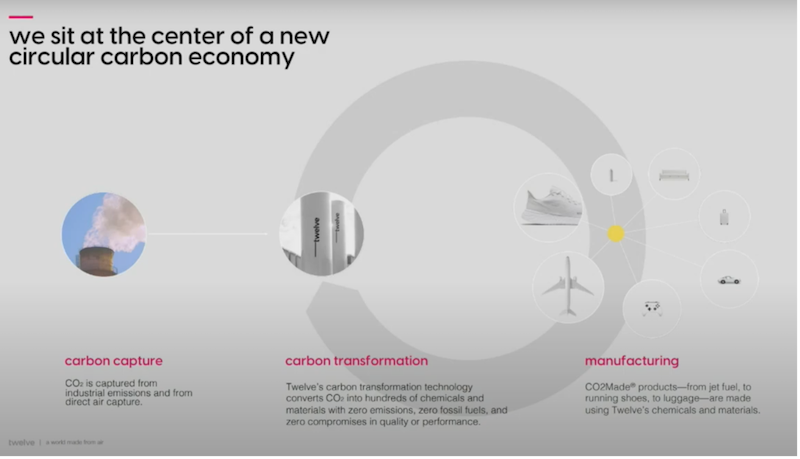

もう一つ、USのSBに参加して楽しみなのは、学生起業家などスタートアップ企業が登壇することだ。今回、驚きだったのはスタンフォード大学から生まれたトゥエルブ(Twelve)だ。製品エコシステム・ディレクターのハイジ・リム氏が「二酸化炭素を日用品に使用される化学物質や材料に変える可能性」と題して、まさに空気中の二酸化炭素を捕まえて物質化する技術について語った。コア技術は独自の金属触媒による電気分解であり、化学反応としては二酸化炭素と水に電気を加えることで、製品と酸素に変わる。こうしてできたCO2Made®︎はすでにメルセデス・ベンツの部品やパンガイア・ラボ(Pangaia Lab)のサングラス、P&Gのタイド(Tide)の洗剤の原料に使用されている。また、二酸化炭素からつくったE-jet®︎はアメリカ空軍やアラスカ航空の燃料として使われている。

ユニークなのは日本の大学ベンチャーでは一つの研究室がベースとなる場合が多いが、トゥエルブはスタンフォード大の機械工学博士号のCSOイトーシャ氏、同大化学博士号のCTOケンドラ氏らが実用化した技術に、同大MBA卒のCEOニコラス氏が加わるという、学部横断的なメンバーによって事業化され、今や300人の従業員を抱える企業へと急速に発展している。

ハイジ氏によれば、今はNASA等をはじめとした投資家から約300億円の資金調達を終えたところで、これからスコープ3の開示・削減が企業に求められる中で、もっとソーシャルインパクトを増すであろうとのことであった。

講演資料より

|

4日間にわたる朝から晩までの会議であったが、午前中の情熱のプレナリー(全体会議)から午後の白熱のブレイクアウトセッション(分科会)まで、もちろん居眠りする者もなく、議論が続けられる。体力のある方の私であるが、欧米の参加者の皆さんの体力と熱意には毎年、驚か(脅か?)されている。

さて来年2月のSB東京では海外の事例はもちろん、日本企業のさまざまな取り組みが発表されることとなる。新たな出会いと刺激が新たな未来を生み出すであろうことを、今からとても楽しみにしている。

青木 茂樹 (あおき・しげき)

サステナブル・ブランド国際会議 アカデミック・プロデューサー 駒澤大学経営学部 市場戦略学科 教授

1997年 慶應義塾大学大学院博士課程単位取得。山梨学院大学商学部教授、 University of Southern California Marshall School 客員研究員、Aalborg University Business School 客員研究員(2022年4月〜2024年3月)などを歴任。 多くの企業の新規事業の立ち上げやブランド構築に携わる。地方創生にも関わり、山梨県産業振興ビジョン策定委員、NPOやまなしサイクルプロジェクト理事長。人財育成として、私立大学情報教育協会FD/ICT活用研究会委員、経産省第1回社会人基礎力大賞を指導。やまなし大使。