|

|

サステナブル・ブランド ジャパンは9月12日に「パーパス×マーケティングコミュニケーション」をテーマに、第2回SB-Jフォーラムを開催した。今回は、ブランドの成り立ちや海外事例などを参考にブランディングやマーケティングを改めて考え、生活者とのコミュニケーションを主眼にした企業アプローチを考察。最後に参加者40人は、サステナブル・ブランド ジャパンが提供しているワークショップ「Pull Factor Workshop」から、生活者の共感を得て消費行動に結び付ける思考方法を体感した。(松島香織)

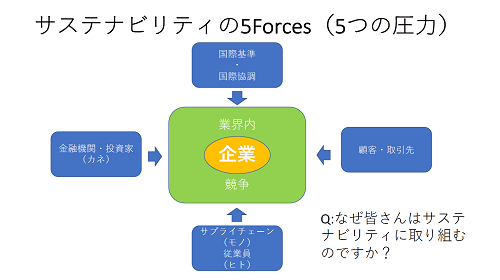

サステナビリティに取り組む5つの外的要因

サステナブル・ブランド国際会議 アカデミック・プロデューサーの⻘⽊茂樹氏は、オンラインで登壇し、サステナビリティの潮流とブランドについて講演。参加者に「なぜあなたはサステナビリティに取り組んでいるのか?」と問いかけた。

米国の経済学者マイケル・ポーターは、業界内での競争の性質を決める基本原理を5つの要因で表した(いわゆる「5 Forces」)。青木氏はこの理論を応用して、サステナビリティに取り組む理由として、「国際基準・国際協調」や「顧客・取引先」など5つの外的要因を挙げた。

|

企業が“取り組む理由”には構造的にこうした圧力があり、企業戦略として、3つに整理できるという。規制・認証に準拠して事業展開する「デ・ジュール・スタンダード」、業界内で優れた取り組みを事実上の標準と見なし、リードする企業を手本とする「デ・ファクト・スタンダード」、そして創業の理念や精神性を軸に自発的な考えから事業展開する「デ・スピリタス・スタンダード」だ。

このように、「取り組む理由がルールからなのか、業界のリードからなのか、理念(パーパス)からなのか、まず自社がどれに該当するのか、確認してほしい」と青木氏は強調した。

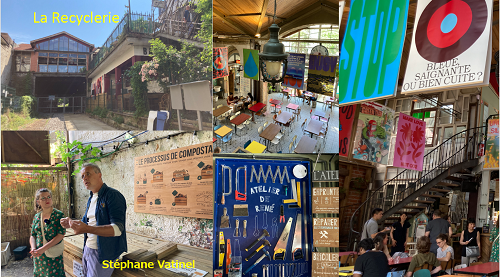

また取り組む方法には「サステナブル・エンジニアリング(SE)」と「サステナブル・ブリコラージュ(SB)」があるという。青木氏は、フランスの人類学者レヴィ=ストロースが『野生の思考』で語っている”ブリコラージュ”に触れつつ、SEは、国際的なルールや認証基準に従うためにシステム化・軽量化していく活動であり、SBは、利用可能な既存の要素や素材を組み合わせ、新たな物やアイデアを創造する活動だと説明した。

ブリコラージュを体現したパリの環境複合型施設「La REcyclerie」

|

200年前の企業連携がフランスを観光大国に

青木氏はブランドの成り立ちを、馬車から自動車への転換期であったフランスの1800年代初頭から説明。人々は気軽に旅行に出かけられるようになり、エルメス、ルノー、ルイ・ヴィトンなどは、時代のニーズに合わせた事業を展開した。ホテル・リッツは宿泊施設でありながら、各国の客に合わせた食事メニューを開発し、フランス料理を体系化していった。「移動と宿泊、ファッション、食が体験価値を創造し、ブランドをけん引した。こうした企業の枠組みを超えた連携が、未だにフランスの観光客数世界一を誇る理由」だと青木氏は話し、「サステナビリティも同様で、経営課題として花開いている。単品のブランドではなく、トレンドを捉えて連携して取り組むことが必要」だと続けた。

また、企業は、「大胆に消費をけん引していくこと」や「生活者に世界観を訴えていくこと」が重要だという。そうしたことを市民にアピールする“象徴”として、デンマークには、ロスキレのごみ処理場やコペンハーゲンのコペン・ヒルがある。また青木氏は「New Nordic Cuisine」という食文化・考え方を発信するシェフ集団「Noma」や、地産地消を哲学としたレストラン「KADEAU」を紹介。KADEAUは日本円に換算すると10万円のコースになるが、それでも世界中から来店客が集まっているという。「今、サステナビリティが人々をデンマーク観光に引き付けている。サステナビリティを押し出したマーケティングで、市民を巻き込むことが何より大事になっている」と青木氏は話した。

サステナブル・ブランドと価値

ブランドには一般的に、機能や性能を提供する「機能的価値」と、心や感情に作用する「情緒的価値」があり、さらに、環境・社会などをケアする「サステナビリティ価値」が付随する。青木氏によると、「機能は情緒に対して、情緒はサステナビリティに対して影響を与える。だが、機能とサステナビリティはつながっていない。サステナビリティをデータで積み上げても、レポートなどではいいが、生活者には伝わっていないということ」だという。

また青木氏は、「SNSが共感を見える化した」と指摘。共感はエンゲージメントと相互関係にあり、生活者は関わることでブランドへの共感が生まれていく。「欧州では、ブリコラージュから取り組んでいる都市農園がたくさんある。具体的なターゲットとの接点をデザインしてブランド側が関わり、どうSNSで広がっていくかが、共感の仕組みとして重要になる」とまとめた。

“ペルソナ”からコミュニケーションをバックキャスティング

続いて、参加者は「Pull Factor Workshop」を体験した。「Pull Factor Workshop」は、米国のサステナブル・ブランドに加盟する企業が連携し、生活者のグッドライフを提案するブランディングを行う枠組み「Brands for good」が提供するプログラムだ。単に消費を目的としたマーケティング思考ではなく、持続可能なライフスタイルに向けた文化や行動を形成するために、生活者と結束力のあるコミュニケーションづくりを目指す。

「Pull Factor Workshop」は、ブランドが持っているリソースから発想するのではなく、“ペルソナ”(ターゲットとする生活者の人物像)からコミュニケーションをバックキャスティングしていく。ファシリテーターを務めたBrands for Good+ Communication Producerの高島太士氏は、「自分がそのペルソナになりきって、ペルソナが好きなものなどを考え、グループで共有することがアイデアのヒントになる」という。

その後、「Pull Factor Workshop」の要となる概念「9 SUSTAINABLE BEHAVIORS」と「自己承認・価値」や「帰属意識」など人々の行動を動機づける7つの要求に照らし合わせる「7 NEED STATES」に沿って考えを深めると、自ずとコミュニケーションのきっかけが見えてくる。通常は8時間のところを2時間に縮小した形式であったが、参加者はしっかり、「自分は“ペルソナの子ども”からペルソナを見るという視点を欠いていた」「自分は実際の嗜好など具体的なことを考えていたが、他の人はもっと哲学的なことを考えていた」などと多くの気づきを得ていた。

|

|

|

サプライチェーンや生活者とコミュニケーションしながら取り組みを

第1回のフォーラムでは、参加者へ自社のサステナビリティの取り組み状況を分析し、考える宿題を出していた。参加者からは、「何がどこまで出来ているかなど、現状認識が大事。そうしたことを認識していないと、推進部署として経営層や他部署へ気づきを与えられない」「取り組みの優先順位を考える時に、経営層の中でも重要度の違いがある。事業本体で持続可能な社会に貢献するという意識を持てるよう、社員向けの推進活動を重視している」といった発表があった。

これを受けてサステナブル・ブランド国際会議 サステナビリティ・プロデューサーの足立直樹氏は、「ぜひこの場で自分が考えたことをグループで共有してほしい。他社のヒントになるかもしれない。そして何より、具体的なアクションを起こしてほしい」と力を込めた。

最後に、青木氏は、「脱炭素の取り組みではスコープ3が重要だが、自社のみでは解決できず、サプライチェーンや生活者などとコミュニケーションしながら取り組む必要がある。欧州では、具体的な目標を掲げ、それに対して実際のステップをしっかり構築して進んでいるが、日本は目標に向かう歩みが見えず不安を覚える。企業が生活者を巻き込んだサステナビリティの取り組みを強化し、実現化に向かわなければならない」と総括した。

青木氏は、欧州のサステナビリティについて連載中