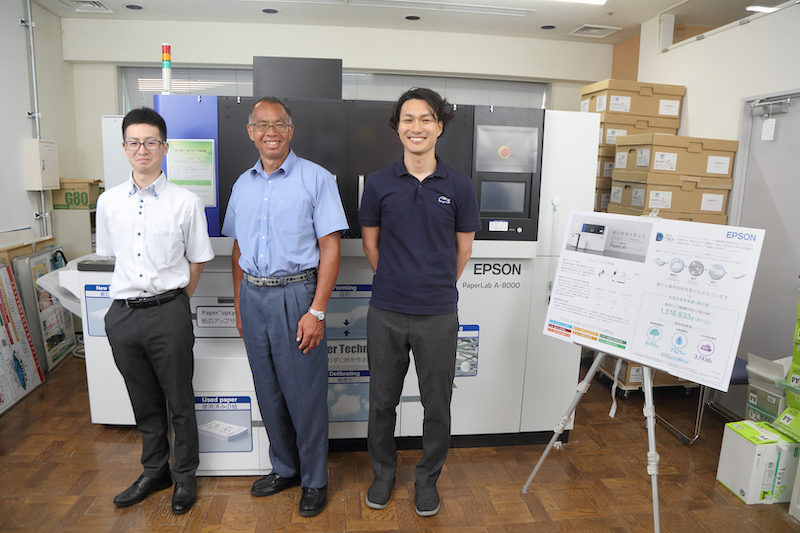

大田区役所本庁舎2階に設置されたペーパーラボの前で。左から鈴木さん、森住さん、安部さん

|

大田区は、環境への取り組みの一環としてペーパーラボを導入。毎年約2トンのコピー用紙を再生している。区が推進するエコオフィスの一環として始めたこのプロジェクトに、ペーパーラボの導入から7年が経ち、少しずつ変化が表れている。最初はリサイクルや省エネの重要性を区民へ訴えていたが、最近では脱炭素を強調するようになってきたのだ。その理由は何か。また、2050年までに温室効果ガスをゼロにするという大きな目標に向けて、ペーパーラボの活動はどのような役割を果たしているのか。担当部署の3人に聞いた。

Interviewee

大田区

環境清掃部 環境計画課 計画推進・温暖化対策担当

森住貢一 (もりずみ・こういち)係長

安部智士 (あべ・さとし)さん

鈴木倭 (すずき・やまと)さん

紙の量だけが問題ではない。リサイクルの心をどう根付かせるか

──ペーパーラボを導入された背景ですが、元々紙の削減が大田区の課題だったのでしょうか。

森住:はい、区ではエコオフィスを推進しており、その中でコピー用紙の削減を目標として掲げてきました。DX化は進めてはいますが、区役所の特性上、紙を完全にゼロにすることは難しいのです。そこで、区の率先行動の一環として、2017年からペーパーラボを導入しました。

──区役所が紙を使用しなければならない特別な事情とは何でしょうか。

森住:大田区には70万人を超える区民がおりますが、全員がデジタルツールを持っているわけではありません。そのため、チラシや広報紙のような紙媒体を利用して情報提供を行うのは必須なのです。

──ペーパーラボを導入したことで、具体的にどれくらいの削減効果がありましたか?

森住:毎年約2トンのコピー用紙をこの機械で製造しています。全体の割合から見ると少ないかもしれませんが、購入する紙の量が少しでも減ることは有効だと考えています。

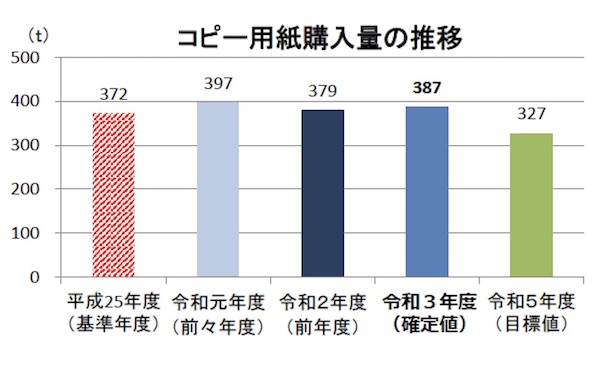

──グラフによると、コピー用紙の購入量は微増傾向にあるようですが。

森住:はい。これは区全体での紙の購入量なのですが、現状では、基準年としている平成25年度の372トンより減らすことがまだできていません。令和元年度には397トンにまで増えてしまったのが、コロナの影響もあって令和2年度に379トンにまで少し減り、それが令和3年度はまた前の数字に戻ってしまいました。現在、定期的に全職員に配信しているニュースを通して、用紙削減に向け、注意喚起しているところですが、令和5年度の327トンという目標値にはまだ遠い感じです。

──全体で約380トンの中で、再生紙が2トンとは、比率としては本当に少ないですが、数字では測ることのできない効果を感じていらっしゃるのでしょうか?

森住:その通りです。再生紙の量よりも、この取り組みが持つ意義やリサイクルの心を区民や職員に伝えることが重要だと考えています。

──リサイクルの心という言葉が印象的です。どのように伝えたいと考えていますか。

森住:リサイクルの重要性は昔から知られていますが、ペーパーラボを使うことでそのプロセスが実際に見えることは非常に有効です。例えば、製紙工場は近くにはなく、その工程はブラックボックス化されています。しかし、この場所では、紙が再生される様子が目の前で確認できるので、地域でのリサイクルの重要性を強く感じることができると思います。

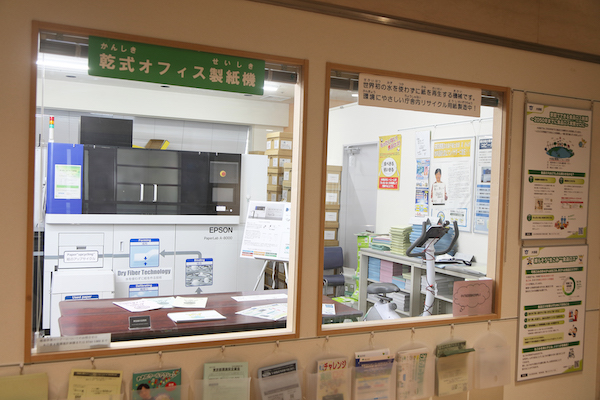

──なるほど。だからこのように本庁舎2階にあるのですね。

森住:はい。元々小さな会議室だったこの部屋を、ガラス壁に変更して、外から見えるようにすることで、率先行動を区民の方に示し、皆さんの行動にも影響を与えたいと考えています。

ペーパーラボの様子は誰でも自由に見ることができる

|

逆算に基づく古紙回収計画。区民へのアプローチも戦略的に

──古紙を集めるプロセスについて教えていただきたいと思います。具体的に、どこからどのように古紙を集めているのでしょうか。

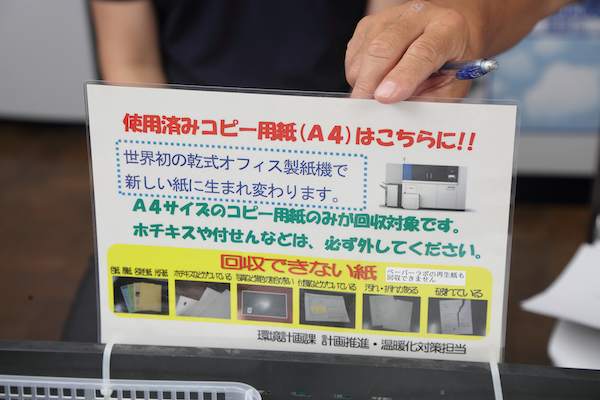

安部:基本的に収集は週に1回、区の事務補助スタッフが行っています。ただし、破れている紙や折れている紙は、ラボでの再利用が難しいため、そのようなものは手作業で選別しています。現在は、全ての部署から集めているわけではなく、本庁舎の約7割からの収集となります。個人情報を多く扱っている部署、例えば住民票を出している部署などは、収集の対象外としています。

──選別にはどの程度手間がかかっているのでしょうか?

安部:部署や時期によって徹底されない場合があり、その際には収集作業に苦労することもあります。そういった回収が難しい紙が多い部署には、連絡をして気づいてもらうように働きかけています。

──古紙回収の取り組みについて意識していることはありますか。

安部:今までの古紙の回収は、業者がそのまま処理してくれるという認識が多かったです。しかし、ペットボトルのように、紙もきちんと分別する必要があるという認識はまだ浸透していません。この機会に、ペットボトルと同じような取り組みを古紙にも広めたいと思っています。

各部署に設置されている古紙回収ボックス

|

庁内への啓発にも励んでいる

|

──収集される古紙の量についてはどうでしょうか?

安部:年度末や年度始めには古紙の量が増える傾向にあります。逆に、今のような時期(夏季)は少なくなります。

──紙が集まりすぎて処理が追いつかないということはありますか?また、どのようにして再生紙として利用しているのでしょうか?

安部:私たちは年度初めに、各部署に再生紙の使用量を調査しており、そのデータをもとに収集した紙を再生紙に変え、それを各部署に供給しています。ですので、活用しきれずに余るということはありません。

──区が発行する紙資料にはさまざまある中で、再生紙を使うか使わないかの判断基準はどのようになっていますか?

鈴木:基本的には、チラシや区民向けの広報物に再生紙を使用しています。それ以外にも、なるべく対外的な資料に重点を置いて、その用途に使っていただくようにお願いしています。

──この取り組みを区民に知ってもらいたいということですよね。

鈴木:はい、紙の再生量には限界があります。対外的な資料を中心に使っています。

安部:色のついた再生紙も作れるので、それによる宣伝効果も期待できます。実際色のついた紙を求める部署からの要望が多く、それに応える形で毎年継続しています。その使用量も徐々に増えていますので、効果は確かにあると感じています。

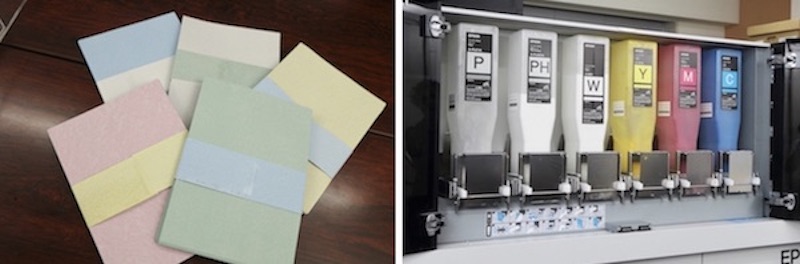

ペーパーラボで作られた色紙(左)と、ペーパーラボ本体に内蔵されている色付きの結合剤

|

──色のついた紙とは?

安部:ペーパーラボでさまざまな色を作成することができるのです。

──具体的には何色ぐらいにできるのでしょうか。

鈴木:ペーパーラボの中には結合剤が入っており、その結合剤には色を付けることができるものもあります。単純計算で125色のバリエーションがあるそうです。ただし現在は、青色や基本のプレーンなど、5色程度を使用しています。

区民にもアピール

|

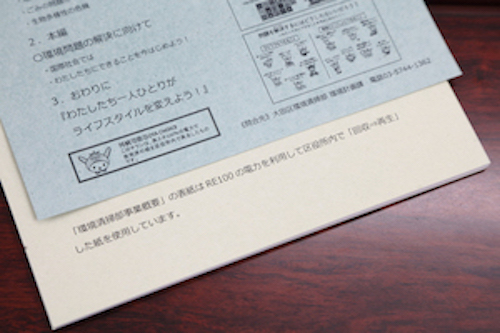

──色だけでなく、再生紙には独特の風合いがありますよね。この再生紙を受け取った方も、それを認知していると感じますか?

鈴木:はい、それに加えて、我々が配布する広報物には「この紙は区役所内で再生された紙です」という文言を入れています。そのため、それを見た人たちから再生紙に関する問い合わせを過去にいくつかいただきました。

省エネから脱炭素へ。鍵はエネルギーの地産地消という考え方

──導入して7年目ですが、何か大きな変化はありましたか?

森住:最初の導入目標は環境負荷の低減や環境学習、リサイクルなどが中心でした。しかし、今はこの機械の見せ方を変えているところです。

──見せ方を変えるとはどういうことですか?

森住:最初は「脱炭素につながる」という表現を使用していませんでしたが、現在はそれを強調しています。7年前は脱炭素というよりは、リサイクルや省エネが世の中の主なテーマでした。その後、省エネから脱酸素へと焦点が移行したことで、区もそれに合わせて再生可能エネルギー100%の電気を導入するなどCO2削減に取り組んでいます。このペーパーラボの見せ方も、それに合わせて変えてきているということです。

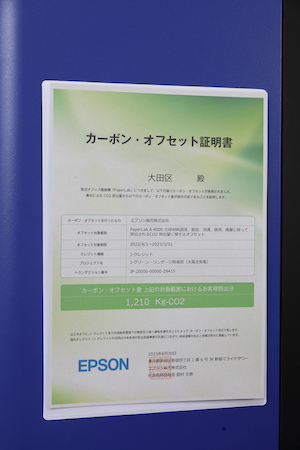

──確かに最近はカーボン・オフセットに関する数値が注目されていますね。その削減効果はどれくらいですか?

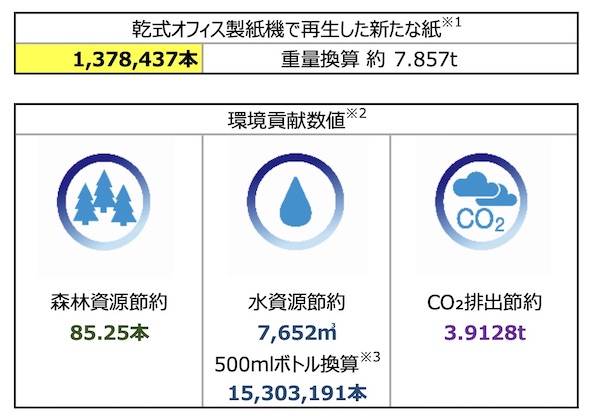

森住:エプソンさんから提供された数値によると、CO2の削減効果は3.8トンです。これは大田区が作成した紙の量から換算したもので、ペーパーラボの製造や部品の輸送などの外部要因は含まれていません。

出典:【エプソン調べ】(2023年8月末現在)

(※1)2017年8月~2023年8月末時点の大田区役所内に設置されているPaperLabで再生した新たな紙枚数 (※2)同一重量当たりのコピー用紙とPaperLab再生時の環境負荷値の差。 前提:それぞれの用紙1tの用紙にて算出、PaperLabによる紙の坪量は90g/m²。 ・PaperLabの環境負荷低減算出:東京都市大学 環境学部 伊坪研究室算出(2018) ・既存の用紙水使用量算出:P.R.VAN OEL&A.Y.HOEKSTRA(2018) ・既存の用紙CO2排出算出:日本製紙連合会2011年公表値に廃棄物燃料分および流通段階分を加算(伊坪研究室算出:2016) ・既存の用紙森林資源保全算出:古紙ハンドブック2017、環境省温室効果ガス算定事例(2012) (※3)1万9871m³を500㎖ペットボトルに換算した本数(エプソン換算) |

──この数値は、区の再生紙の量から換算したものですか?

森住:はい、昨年度のオフセット証書では1.21トンの削減効果がありました。PaperLabで再生した紙の累計値で約82〜83本の森林資源(木材)が保護された計算です。この取り組みは、率先行動の「見える化」として、単なる数字以上の意味があると感じています。

ペーパーラボ本体に貼られているカーボン・オフセット証明書

|

──物流に関連したCO2のコストも気になる点ですが、それに対しての取り組みはいかがですか。

森住:そこは、エネルギーの地産地消という考え方で説明できると思います。エネルギーの地産地消という言葉は、太陽光発電のようなエネルギーを作り出す局面では結構普及していますが、物を作って運ぶといったマテリアルの局面ではまだ一般的ではありません。例えば、ペットボトルのリサイクル一つとっても、まずペットボトルをリサイクル工場に運ぶところから始まります。その際、移動によってCO2が発生します。しかし、ペーパーラボがあるおかげで、紙をここに持ってきてもらえれば、目の前で再生紙ができてしまう。無駄な移動をせずに、庁舎内で完結するわけです。まさにエネルギーや資源の地産地消であり、それを区民、特に学校の社会科見学などを通じて多くの子どもたちに伝えたいと考えています。

資源の地産地消を率先して見せることに意義がある

|

──最後に、大田区としての環境活動の今後の展望を聞かせてください。

森住:大田区としてはいくつかの大きな目標を掲げています。2050年までに温室効果ガスや食品ロスを実質ゼロにすること、プラスチックごみをゼロにすることなどです。これらの目標に向けて、どのように区民に取り組んでいただけるのか、どのようにリサイクルや再生利用を進めるか、それが課題となります。ペーパーラボで使う紙は庁舎内からの使用済みコピー用紙であり、さらに使用する電力は再エネ100%ですから、相乗効果で温室効果ガス削減に大きく貢献することとなります。それを目の前で見せることができるペーパーラボが、区民の行動変容のきっかけとなれば良いと思っています。

エプソン販売株式会社(Sponsored)

エプソン販売ではエプソングループの長期ビジョン「Epson 25 Renewed」にもとづき、環境負荷の低減に注力し、お客様の課題解決に繋がるソリューションの提案をしています。そして、事業を通じてお客様やパートナーの皆さまと共に「持続可能でこころ豊かな社会の実現」を目指しています。 すべては「お客様の笑顔」のために。 製品というモノに、お客様の願いや、想いを含むコトを添えて提案する。私たちは、そんな姿勢を大切にし、永続性のある価値を創出する企業でありたいと考えています。