|

世界では、年間平均8%の在庫が消費期限切れや過剰生産により廃棄されている。これは、1630億米ドルの在庫に相当する。

RFID注ソリューションやトレーサビリティを実現するためのデジタルクラウドプラットフォームを提供する、Avery Dennison Smartrac (以下「ADS」)が発行したレポート「失われた1000億ドル:サプライチェーンの無駄がもたらす本当のコスト」は、300社以上のグローバル企業の調査と7500人以上の消費者調査を通して驚くべきデータを明らかにした。

注:RFID(Radio Frequency Identification)とは、電波でICチップの情報を非接触で読み書きする自動認識技術のこと。一つ一つの個品の情報を大量かつ瞬時に取得できるため、サプライチェーンを横断した在庫管理や、トレーサビリティ・透明性の実現、セルフレジといった顧客サービスなどの基盤技術として活用できる。アパレルを中心に、小売や物流、化粧品などさまざまな分野で導入が広がっている。

|

米国、英国、フランス、中国、日本のサプライチェーンの現状と廃棄物の問題を追求した本レポートでは、「お金」「在庫のバランス」「配慮された消費」「データへの信頼」「人間の心理」を廃棄物削減のための重要な機会として定義し、それぞれにおいて現状を俯瞰し、新しい取り組みをする企業の事例を踏まえながら、テーマごとに廃棄物削減のためのポイントを整理した。

以下では、各章の読みどころを”問い”と共に紹介していきたい。

お金:ESGの目標とサプライチェーンの投資を連携させる

問い:

サステナビリティとサプライチェーンの取り組みを組み合わせることでどのように利益を上げ、同時に環境保全にも貢献できるのか?

ADSの視点:

日本では82%の企業がサステナビリティに対応するためにITソリューションに投資しているが、そのうちサプライチェーンのサステナビリティへの投資はわずか3.6%に過ぎない。見方を変えれば、IT投資をサプライチェーンの最適化に振り向ければ、企業はESG目標の達成と同時に、利益の改善を実現できる可能性があると言える。

レポートでは、デジタル化によってサステナビリティとサプライチェーンの取り組みを連携させ、適切な在庫管理を実現できれば、過剰生産の抑制と不要な輸送の削減につながり、CO2排出量削減、梱包材廃棄の削減に効果がある。

在庫のバランス:需要と供給の可視化

問い:

在庫の可視性の向上がどのように無駄を削減し、顧客のための在庫を確保するのに役立つのか?

ADSの視点:

世界では、年間平均8%の在庫が損傷、または廃棄されており、これは1630億米ドルの在庫に相当する。調査対象の業界で比較すると、5業界のなかで化粧品業界が最も廃棄物率が高い(10.2%)。パンデミックにおいて、消費者の購買行動が変化したことで需要予測が困難になり、サプライチェーン担当者は在庫欠品を恐れるあまり、安全策として過剰在庫を抱えるようになっている。

事実、消費者の3人に1人(36%)は、商品を購入する際の優先順位トップ5の一つに「商品の入手性」をあげており、特に食品分野(57%)においてその傾向が見られる。

例えば、米国の大手レストランチェーンであるChipotle社は、ケース単位でRFIDを使いサプライヤーから店頭まで食材を追跡できるようにして、在庫管理工数や在庫回転日数を減らしつつ、消費期限の可視性を高めて新鮮な食材を消費者に提供。加えて、リコールが発生した際も、消費者への説明責任を果たせるようにしただけではなく、回収・廃棄のスコープを最小限に抑えることができるようにしている。

配慮された消費:耐久性の高い製品への期待

問い:

耐久性を高めることで、消費者のニーズと地球のニーズをどのように結びつけることができるか?

ADSの視点:

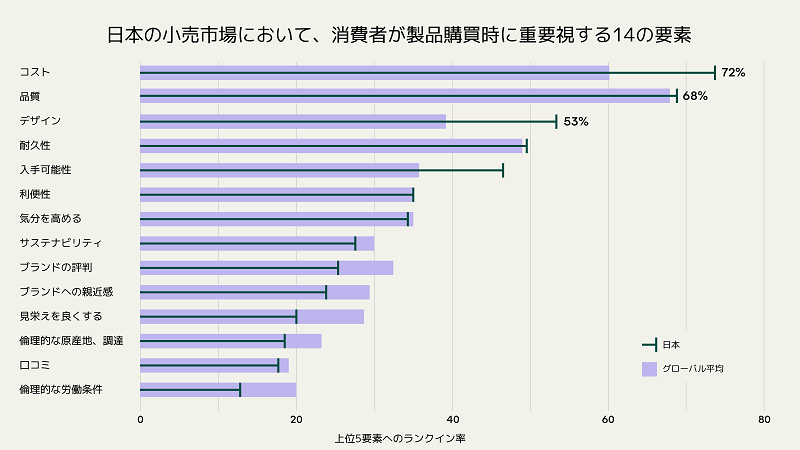

消費者は、小売業において購入に影響する最も重要な要素として「品質」(67%)「コスト」(60%)「耐久性」(48%)を挙げている。一方で、「サステナビリティ」を挙げたのは30%だった。日本では「コスト」が72%と最も重要視されており、次に「品質」(68%)、「デザイン」が53%で3位とグローバルの消費者動向とは異なる結果となった。

購入において商品の耐久性が重視されていることは、長く使用することで買い替えを減らし、製品や梱包材に使われる材料の廃棄物を削減したいという配慮がうかがえる。加えて、製品寿命が長くなれば、リサイクル、アップサイクルの可能性が高まり、サーキュラーエコノミー(循環経済)を実現できる。

|

データへの信頼:透明性を高めることで信頼を得られる

問い:

データを活用することで、どのようにサプライチェーンの透明性を高め、より強固なパートナーシップを構築できるか?

ADSの視点:

製品の損傷や破損により、日本では、在庫の平均4.7%、グローバルでは4.3%が廃棄されている。また、問題解決の鍵を握るサプライチェーンマネジャーに信頼できる情報が十分に提供されていない。背景には、流通業者が利益率向上のために過剰に損害報告するという現象がある。虚偽の報告が増えると、本来の欠品や廃棄数が隠され、実態の把握が困難になる。大きな逸失利益につながるだけでなく、サプライチェーン上のパートナー企業間の不信を生むことにもなっている。

この解決策の一つが、データ主導のソリューションを用いて、商品流通の可視性を高め、不正や異常を把握できるようにすることだ。これによりアイテムレベルでの追跡ができ、サプライチェーンのエコシステムの基盤であるパートナー企業間の信頼を深めることができる。

人間の心理:教育と透明性

問い:

サプライチェーンが与える人的、また環境への影響について、消費者を教育することは、どのように廃棄物の削減につながるか?

ADSの視点:

より持続可能な買い物を行うために、消費者の約40%がアパレル、化粧品、食品において、製品の素材や成分に関する透明性を高めることを第一に期待している。多くの消費者がサステナビリティに関心を持っている一方で、製品が自分の手に渡るまでどのような工程を経ているのかを知らない。企業が情報を提供することで、消費者を啓発し、サプライチェーンの廃棄物削減の取り組みに対する意識を高めることができる。

サステナブルなサプライチェーンを実現するために

レポートには、すでに廃棄物削減に動き出している企業の事例や、担当者の声も合わせて掲載されている。トレーサビリティを高め、適切な在庫管理を行っていくために、どのようなソリューションを活用し、成果を得ているのかは、これから廃棄物削減に取り組んでいく企業には大いに刺激になるだろう。

サプライチェーンの膨大な無駄を省くことができれば、企業、消費者、さらには地球環境にもメリットがある。企業は、需要の変動に対応することで利益率を上げ、得られた収益をよりよい材料の調達や労働者の賃金増加、企業の社会的責任(CSR)への投資にまわせる。廃棄を減らして資源を有効活用すれば、地球環境にもやさしい。消費者の81%が気候変動問題において企業の果たす役割に期待しており、CSRの活動などを通して消費者と企業のつながりを構築する機会にもなる。

2023年、サステナブルなサプライチェーンを実現するにあたって、廃棄物削減は喫緊の課題である。ぜひ本レポートの内容をチェックしてほしい。

レポートのダウンロードはこちら

『失われた1000億ドル: サプライチェーンの無駄がもたらす本当のコスト』

Avery Dennisonが発表した過去のレポートはこちら

『リジェネラティブな小売経済』

『廃棄物ゼロの未来』