|

|

汁椀や重箱などの漆器として生活を彩り、歴史的建造物や仏像にも重用されるなど、日本文化の一翼を連綿と担ってきた漆。江戸時代に盛んに使われていた国産漆は戦後、化学塗料の台頭によって需要が低迷し、2019年の消費量はわずか1.8トンにまで減少するなど、消滅の危機に瀕している。

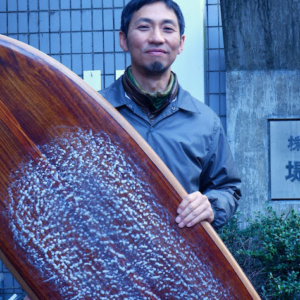

そんな漆に伝統工芸の枠を超えた活用のチャネルを生み出そうと、京都で1世紀以上続く「堤淺吉漆店」の4代目、堤卓也さんは、サーフボードに漆を塗り始めた。1万年もの間、人々の暮らしと共にある漆の真の価値はどこにあるのか――。漆と人と自然のより良い関係を目指して挑戦を続ける堤さんに話を聞いた。(井上美羽)

人が手入れすることで生存してきたウルシの木

――はじめに、漆の原料から教えてください。

漆の原料は、ウルシの木が持っているウルシオールという成分を含んだ天然の樹液です。ウルシの木は、光合成をして自分の体の中で天然の樹液を作ります。漆掻き職人は、ウルシの木を掻いて樹液を採取しますから、ウルシは人間の血液と一緒で、傷つけられることで、自分の傷を直そうと思ってまた樹液を作るのです。

漆掻き職人が、ウルシの木を掻いてこの樹液を採集する

|

――ウルシの木は野生のものですか。それとも植樹しているのですか。

ほとんどが植樹したものです。そして、樹液を採集できるような成木になるまで10年〜15年かかります。今だけではなく、縄文時代から農作物と同じで、村人たちが村の周りに植えて生活の中で使ってきました。

漆の面白いところは、人がいないと循環可能にならないということ。人との関係性があり、人がいなかったら絶滅していた植物かもしれない。山の中では、他の植物との競争に負けて育ちにくいので人が手入れして育てることでウルシの木は生存してきたようです。

――植樹から漆が使われるまで、どのような流れがあるのでしょうか。そしてその中で堤さんは、どのようなお仕事をされているのですか。

ウルシの木を植えるのは山主さんです。その木を漆掻き職人さんが買い、樹液である漆を採集していきます。樹液を無駄なく採りきり、最後切り倒すまでを漆掻き職人さんが行い、その漆を僕ら漆屋が買わせてもらう。そして漆屋で精製し、「塗り漆」ができたら、塗師や蒔絵師と呼ばれる職人が器や建造物などに塗っていくという流れです。

僕らは、漆掻き職人と漆塗り職人の間で、漆を精製する仕事です。全国の漆産地(主な生産地は岩手県)から原料の漆が送られてきて、濾したり、攪拌(かくはん)したりして漆の粒子を細かく均一化していきます。精製していくと、膜に厚みを出せるようになるので刷毛で塗るお椀などに使われます。対象物に合わせて艶や粘りや乾きなどの違いを作り出す必要があるので、いろいろな性質の漆が必要です。僕らもニーズに応えるために、長年の経験と技術を武器に五感を使って判断をしながら、さまざまな漆を作り出していきます。

岩手から届いた漆を10度くらいの温度の冷蔵庫で保管。1年〜10年ほど保管しているものもある

|

|

ウルシオールという漆の樹脂自体は透明の飴色。その中に水が点在して乱反射し、白く濁る。水分の多い生漆は飴色と白が混ざりカフェオレ色に見える

|

底と言われた時代からも減り続ける需要

――一度京都を離れ、北海道やニュージーランドで暮らしたのちに、17年前、27歳で家業を手伝うために京都に戻ってきたそうですね。当時の漆産業はどのような状況だったのでしょうか。

京都に戻り、職人さんのところに挨拶に行くと「よくこんな底の仕事に帰ってきたな」とよく言われました。自分の親世代はバブル期などもあって漆も工芸品もよく売れていた時代だったようです。底と口々に言われた17年前ですがその後も需要は減り続けています。

――明治時代から昭和16年頃(約80年前)までの国産漆生産量は30トンでしたが、その後の生産量の低下は著しいですね。

もともと江戸時代までは国産漆が盛んに使われていたのですが。戦後は化学塗料が台頭し、それに取って代わられて漆の需要もなくなってきました。

僕自身、実際にウルシの木の生産現場にも足を運んでいるし、漆を使うお客さまとも直接やりとりをするからこそ、漆の生産量も需要量も減っているのを肌で実感しています。

ちなみに、漆の主要な生産地は岩手です。京都も昔は兵庫との県境の夜久野町でたくさんの量が採れていて、大きな集積所だったと聞いています。しかし今、夜久野町で採れるのは、1年間でわずか2キロくらいだそうです。

――最近は国が国産漆を守りましょうという提言を出したと聞きます。若手の漆掻き職人さんも増えているようですが、今後、漆の流通量は増えていくのでしょうか?

はい。国の提言や、サステナブルな素材として目を向けてくれた団体やボランティアさんのおかげで漆の植樹も昔よりいろんな分野で行われるようになってきました。岩手などの産地での植樹も進んでおり、ウルシの木自体は徐々に増えていくと思います。

ただ、植栽をしてから木が大きくなるまでは10〜15年はかかるので、すぐに漆の生産量が増えるとは言えませんね。

また植樹自体はできても、その後ちゃんと育つか、育てられるか、そしてちゃんと使われるかが一番重要です。植栽の技術、樹液を採る漆掻きの技術、つないでくれる後継者の方も必要です。早く安く便利にがスタンダードな現代においてモノづくりに時間とコストのかかる漆の商品をどのように販売していくか。木を無駄にしてしまわないように、植樹の後の出口をみんなで考えていく必要があります。

サーフボードを通じて漆の価値を伝える

|

|

――堤さんは、スケートボードやサーフボード、自転車などのアイテムに、「漆」を塗るという斬新なことをされていると伺いました。こうしたスポーツアイテムに漆を塗るようになったきっかけはどんなことなのでしょう?

漆の裾野を広げてたくさんの人に漆のことを知ってほしい、漆の素材としての魅力や可能性を伝えたいという気持ちからです。漆といえば伝統工芸品だから守らなきゃいけないと言ってもらうこともありますが、実際に漆は日常で使われないものになってきていると感じています。「家にあるけど傷つきそうで使っていない」「お正月に使っていたけど面倒だから出さなくなった」と言う声も聞きます。

弱そうなイメージがある漆ですが実は丈夫で、その塗膜はしっとりと人の肌になじみます。硬い塗膜は使い込むことでデニムや皮製品のように自分の道具として育っていきます。木を植える、育てる、使う、使いつなぐという輪を壊さなければ枯渇することのない循環可能な素材なのです。こうした漆の魅力を今までと違った形で伝えたかったのです。

僕はサーフィンを通してその楽しさ、自然の美しさや怖さを感じるようになりました。子どもたちと海で遊ぶうちにいつしか漆とサーフィンがリンクするようになっていました。漆と共にきれいな地球を子どもたちに残したいなと。

この感覚は同じように海や山で遊ぶ人達にも届くのではと、漆とサーフィンを掛け合わせることを考えるようになりました。

――サーフボードが、堤さんにとってもう一つの大事なモノなのですね。サーフィンの原点である「アライア(木製サーフボード)」を題材にサステナブルな暮らしを発信するドキュメンタリー映画『OCEANTREE』の映像制作にも関わっていたとか。

『OCEANTREE』は、現在社会人アスリートとして活躍する石川拳大と、シネマフォトグラファーの八神鷹也が学生時代に「自然と共に生きること」をテーマに掲げ、取り組むプロジェクトです。

サーフィンをもっと深く理解したい思いから、サーフボードの原点である「アライア」と共に旅する様子をドキュメンタリーとして収めたもので、僕が参加したEpisode.2では地産地消や伝統工芸がサステナブルな暮らしを考えるヒントになるのではと僕たちの地元、京都・京北の木を使って漆塗りのアライアを製作しました。たった1本の遊び道具が「山・里・川・海」の大きな循環とつながりを表し、日本人が大切にしてきた暮らしや思い、仲間との温かいつながりを発信するドキュメンタリーになっています。

今主流のサーフボードは、発泡スチロールと合成樹脂でできていて最終的には地球に還らないごみになってしまいます。サーファーの多くは、海も自然も大好きで大切にしたいと思っているのに、自分たちが使っているサーフボードが地球も人も汚すものになっていることにわだかまりを感じている人たちもいます。

そんな中で木と漆でできたアライアが地球と人に優しい素材として認識してもらえたらいいなと思っています。実は漆塗りのアライアは撥水性が高くて海の上を速く滑ることもできます。機能性の面でもサステナビリティの観点からも漆が人にとって身近で必要なものと感じてもらえたら漆の未来も変わるかもしれない。映画を通して漆の魅力や可能性を伝えることができたらいいなと思っています。

良い漆をつくり安定供給するのが漆屋の仕事だけど、それと共に漆の価値をいろんな人に伝えていくことは僕らなりのスタイルなのかなと思います。

森を育て、循環を生み、モノづくり工芸を生活に戻したい

――最後に、10年後、20年後、堤さんはどんなことをしていたいですか。

多くの方と森を育てていくことができたらいいなと思います。ウルシだけでなくたくさんの種類の木が育つ森。そんな森から子どもたちと自分たちの遊び道具を作る。育てて、作って、遊んで、仲間ができてみたいな。地元の材を使って自分たちでモノを作り出すことがスタンダードになっていったらいいですね。そんなことを少しずつやっていきたい。森や山に人が関わることがその地域を元気にする一つだと思うから。

僕たちは森から食べること、暮らすこと、楽しむことに必要なモノを頂いて暮らしてきたはずなのに自然から離れて暮らすことで大切なことをたくさん忘れてしまったように思います。

その地域の特徴を生かした自然素材を使った人の手によるモノづくり工芸が、多くの人の生活の中に戻って来てほしい。

工芸が再び多くの人にとって必要なモノと感じてもらえるようになった時、漆とともに、きれいな地球を子どもたちにつないでいくことができると思うのです。

京北の森プロジェクトの様子

|

Urushi no ippo(堤淺吉漆店)

https://www.urushinoippo.com/companyinfo

OCEAN TREE公式サイト

https://oceantree.thedayswater.com/

工藝の森

https://www.forest-of-craft.jp/

株式会社 堤淺吉漆店 代表者

井上 美羽(いのうえ みう)

埼玉と愛媛の2拠点生活を送るフリーライター。都会より田舎派。学生時代のオランダでの留学を経て環境とビジネスの両立の可能性を感じる。現在はサステイナブル・レストラン協会の活動に携わりながら、食を中心としたサステナブルな取り組みや人を発信している。