イメージ (YOSHIE HASEGAWA)

|

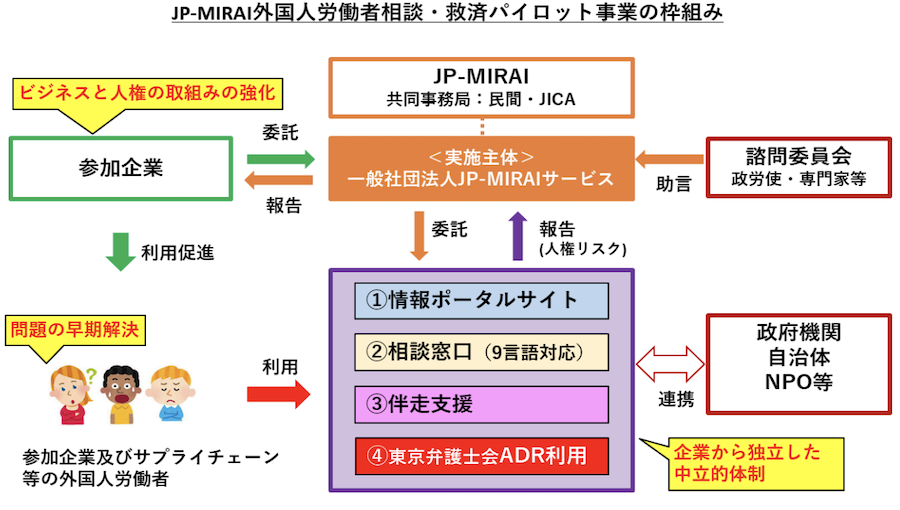

企業にとって人権デューデリジェンスの実施が喫緊の課題となるなか、トヨタやセブン&アイ・ホールディングスなど複数の大手企業が協業し、国内のサプライチェーンで働く外国人労働者の抱える人権問題に対処する取り組みが5月23日、スタートした。企業や自治体、NPOなど多様なステークホルダーが参画する「責任ある外国人労働者受入れプラットフォーム(JP-MIRAI)」によるパイロット事業で、技能実習生らに必要な情報をやさしい日本語で提供するポータルサイトや、多言語による相談窓口などを通じて支援を強化する。また人権侵害が疑われるリスク情報は企業にフィードバックし、問題が発生した場合には中立的な立場から解決を行うための体制の構築を急ぐ。国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に準拠する形での人権救済の流れを実現する国内初の試みだ。(廣末智子)

|

JP-MIRAIは、2030年までに日本が外国人から「選ばれる国」として、SDGsの「働きがいも経済成長も」を実現することを目標に、2020年11月に設立された。事務局のJICAによると、団体と個人からなる会員は当初の約50から2022年5月時点で443にまで拡大している。

パイロット事業はJICAが会員企業との議論を踏まえ、専門家や弁護士の助言・協力のもとに検討を重ねてきた内容を具現化するもので、今年3月に運営基盤となる一般社団法人JP-MIRAIサービスを設立。同月からポータルサイトを開設するなど準備を進め、5月23日に、サイトを通じて中国語やベトナム語、タガログ語などからなる9言語で対応する電話やメール、チャットによる相談業務を開始した。

「いい会社と悪い会社の見分け方」など判断材料となる情報の提供も

ポータルサイトはすべての漢字にふりがなをつけるなど外国人に配慮した「やさしい日本語」で書かれ、入国や在留に必要な手続きや、技能実習や特定技能など在留資格ごとの平均賃金のデータ、法定で定められた割増賃金や有給休暇の制度など、来日前の段階から参考になる情報を幅広く紹介。

技能実習生や留学生の体験談とともに、「いい会社と悪い会社の見分け方」として受け入れ会社がパスポートや在留カードを預かることは禁止されていることを説明するなど、外国人が悪い労働環境に置かれることがないよう、判断材料となる事項についても詳細に掲載しており、6月中にはアプリ化も予定している。

紛争になった場合は法廷外紛争解決メカニズム(ADR)の活用を想定

また「JP-MIRAIアシスト」と名付けた相談窓口の対応には、弁護士や行政書士、社会福祉士らが専門性を生かした外国人の支援を行うNPO法人「国際活動市民中心(CINGA)」が当たり、労働者が職場や日常生活での困りごとを母国語で気兼ねなく打ち明けることのできる体制を敷く。

そのなかでアドバイスを提供するだけでは解決が難しい問題に対しては、労働者と一緒になって解決に動く伴走支援に力を入れる。相談・支援の内容は本人の承諾がない限り、企業側に伝わることがないよう徹底し、問題が雇用者との間で紛争になった場合には、東京弁護士会との連携で法廷外紛争解決メカニズム(ADR)の活用を想定するなど、一貫して外国人労働者に寄り添い、独立的且つ中立的な立場から早期の解決を目指す。

さらにサイトを通じて収集した労働者の声や相談窓口の利用記録などのデータを個人情報と切り離して分析し、浮かび上がった課題を参加企業に対して人権侵害が疑われるリスク情報としてフィードバックすることで、参加企業が、自社とサプライチェーン上における人権デューデリジェンスの強化につなげることができるよう、その取り組みを支援する。

大企業に限らず、中小企業や業界団体にも参加呼びかけ

現時点でパイロット事業に参加しているのは、トヨタとセブン&アイホールディングス、味の素、三井不動産、良品計画などの8社だが、JICAは事業の開始後も「大企業に限らず、中小企業や業界団体などにも参加を呼び掛け、企業や業種の垣根を超えた事例を積み重ねて改善につなげる」としており、来年度以降、本事業へと移行させる予定だ。

自社だけでなく、サプライチェーン上において強制労働などの人権侵害が起きないよう予防策を実施する人権デューデリジェンスは今年2月にEUで一定規模の企業に対して義務付ける法案が採択されるなど、欧米を中心に義務化の動きが進んでいる。日本でも昨年改訂されたコーポレート・ガバナンスコードで人権が経営上の重要な課題として明確化され、投資家や社会の厳しい目が向けられていることからも、上場企業を中心に人権デューデリジェンスの実施に踏み切る企業が多く、経産省がガイドラインの策定を急いでいる。

国内の外国人労働者の問題では、技能や技術の習得を目的とした技能実習制度が実際には労働力の搾取であり、「強制労働に当たる」として米国務省から非難され続けるなど、国際的な批判を浴びている。現実として外国人労働者のなかには未だにブローカーなどを介して多額の借金を背負って来日している実習生も多く、それがもとで失踪してしまったり、窃盗などの事件につながるケースも少なくないことから、実効性のある相談窓口や救済メカニズムの構築が強く求められていた。

廣末 智子(ひろすえ ともこ)

地方紙の記者として21年間、地域の生活に根差した取材活動を行う。2011年に退職し、フリーに。サステナビリティを通して、さまざまな現場の当事者の思いを発信中。