|

今春の東証における市場区分の再編をにらみ、一段とコーポレートガバナンス・コードが注目されています。資本市場に上場する企業が、『株主以外』のステークホルダーやサステナビリティを重視することが、どのように投資家に報いられるのでしょうか。市場再編に向けた重要な視点を解きほぐしてみましょう。

東証の市場再編が目指すもの

東京証券取引所は本年4月、現在の1部、2部、マザーズ、ジャスダックの4つの市場区分を「プライム」「スタンダード」「グロース」の3市場に再編します。今回の市場区分見直しに至ったのは、東証一部上場企業の数が増えすぎて、日本の最上位市場として質の低下が起きていることが原因ともいわれています。

|

今回の市場区分の変更により、とりわけプライム市場は日本を代表する投資対象として優良な企業が集まる、国際的に見ても魅力あふれる市場となることが期待されています。プライム市場上場会社はもちろんのこと、その他の市場の上場会社においても、コーポレートガバナンス・コード(以下「CGコード」)に関わる課題にスピード感をもって取り組むことがいっそう重要となります。

CGコードと東証の市場再編は、資本市場に上場する企業にとって究極的な目標である「健全な起業家精神の発揮による持続的成長と中長期的な企業価値向上」に向けた企業の取り組みを後押しする、という共通の目的に基づく一体となった取り組みといえます。

|

株主以外のステークホルダーとの適切な協働

CGコードは、「企業統治原則」ともいわれ、上場会社の「持続的な成長と中長期的な企業価値の向上」のために、上場企業の経営者が取り組むべき指針です。これが適切に実践されることは、会社、投資家、ひいては経済全体の発展にも寄与することとなるものと考えられています。CGコードは、5つの「基本原則」と、それぞれに付随して30の原則、さらにこれらを補足する38の補充原則から成り立っています(計73項目)。

そこで、第2章のタイトルに着目すると、「株主以外のステークホルダーとの適切な協働」と謳(うた)われています。株式市場が、『株主以外』のステークホルダーとの良い関係づくりを心掛けてほしいと言ってきていることに、一瞬「おやっ?」と思いませんか。ここに、「サステナビリティ経営」の重要な視点が盛り込まれています。

「基本原則2」とサステナビリティ経営

では、第2章の基本原則2を確認してみましょう。

【基本原則2(抜粋)】

上場会社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の創出は、従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会をはじめとするさまざまなステークホルダーによるリソースの提供や貢献の結果であることを十分に認識し、これらのステークホルダーとの適切な協働に努めるべきである。

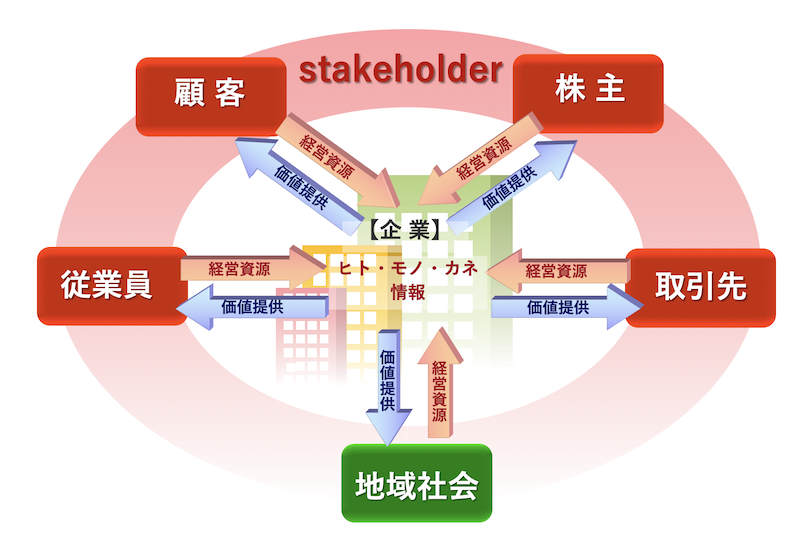

次の「企業とステークホルダー」の図をご覧ください。

|

企業はステークホルダー(経営にとって欠くべからざる人々)とともに、事業を営んでいます。もしも、このまわりの人々から反発をくらうと、何をやるにしてもギスギスしたり、足を引っ張られるかもしれません。いなくなった瞬間、企業は消滅します。もとより、企業のヒト・モノ・カネといった経営資源(リソース)は、このステークホルダーから提供されるわけです。この図に基づくと、経営資源を調達したければ、ステークホルダーに「価値提供」をしなくてはなりません。この『価値』こそが、時代の変化とともに変容しています。個別にみていきましょう。

○ 顧客:製品・サービスの性能もさることながら、環境や社会への配慮が行き届いているかということも重要な判断基準になってきています。コロナ禍においては、衛生面等の安心・安全も含まれます

○ 取引先:納入先からコスト面だけではなく、サプライチェーンにおける脱炭素や人権リスク回避のための取り組みが求められたり、金融機関においては非財務(ESG)が融資判断に組み入れられたりしています

○ 従業員:労働力を提供して、「給料」を支払う。ところが昨今では、給料以外の『非金銭報酬』として、働きがいや働きやすさ等を求めています。就活学生は応募するに際し、『社会のためになっているのか』が重要な企業選択の目線となっています

○ 地域社会:税金だけではなく、地域のためになってほしい。環境への対応や地域での社会貢献はもちろん、雇用をはじめとする地域経済の発展のために寄与してほしい

等々、企業に求める要請と期待は変化しています。これに対応してこそ、ステークホルダーからの信頼や支持が獲得でき、円滑に経営リソースが確保できるということです。

|

投資家は、日本版スチュワードシップのもとに中長期のリターンを求めるようになっています。そのためには、持続的成長・中長期的な企業価値向上を果たせる企業を選びます。それにふさわしい投資先は、ステークホルダーからの信頼を獲得し、支持を得ている会社です。このステークホルダーからの評価、すなわち『社会的評価(Reputation)』こそが、無形資産(Intangibles)として企業価値向上に結びつくという道筋です。こうした文脈から、CGコードを適切に実践することは、会社、投資家、ひいては経済全体の発展にも寄与することとなるものと考えられています。

基本原則2は、企業は社会(ステークホルダー)とともに発展するという「サステナビリティ経営」の視座を示しており、持続的成長・中長期的な企業価値向上のための黄金律といえましょう。

「信頼」と「愛着」で、サステナブル・ブランディング

サステナビリティで培う「信頼」のもと、さらに『自社らしさ』が醸し出され、「愛着」を獲得できれば、「サステナブル・ブランディング」の域に達します。サステナブル・ブランディングは、時代に選ばれ、次代にも輝き続ける会社であるための競争優位の戦略です。

細田 悦弘 (ほそだ・えつひろ)

公益社団法人 日本マーケティング協会 「サステナブル・ブランディング講座」 講師 一般社団法人日本能率協会 主任講師

1982年 中央大学法学部卒業後、キヤノン販売(現キヤノンマーケティングジャパン) 入社。営業からマーケティング部門を経て、宣伝部及びブランドマネジメントを担当後、CSR推進部長を経験。現在は、企業や教育・研修機関等での講演・講義と共に、企業ブランディングやサステナビリティ分野のコンサルティングに携わる。ブランドやサステナビリティに関する社内啓発活動や社内外でのセミナー講師の実績豊富。 聴き手の心に響く、楽しく奥深い「細田語録」を持ち味とし、理論や実践手法のわかりやすい解説・指導法に定評がある。 Sustainable Brands Japan(SB-J) コラムニスト、経営品質協議会認定セルフアセッサー、一般社団法人日本能率協会「新しい経営のあり方研究会」メンバー、土木学会「土木広報大賞」 選定委員。社内外のブランディング・CSR・サステナビリティのセミナー講師の実績多数。 ◎専門分野:サステナビリティ、ブランディング、コミュニケーション、メディア史 ◎著書 等: 「選ばれ続ける会社とは―サステナビリティ時代の企業ブランディング」(産業編集センター刊)、「企業ブランディングを実現するCSR」(産業編集センター刊)共著、公益社団法人日本監査役協会「月刊監査役」(2023年8月号) / 東洋経済・臨時増刊「CSR特集」(2008.2.20号)、一般社団法人日本能率協会「JMAマネジメント」(2013.10月号) / (2021.4月号)、環境会議「CSRコミュニケーション」(2010年秋号)、東洋経済・就職情報誌「GOTO」(2010年度版)、日経ブランディング(2006年12月号) 、 一般社団法人企業研究会「Business Research」(2019年7/8月号)、ウェブサイト「Sustainable Brands Japan」:連載コラム(2016.6~)など。