|

サステナブル・ブランドの法人会員コミュニティ「SB-Jフォーラム」では、2020年分科会に株式会社 電通 グローバル・ビジネス・センター、電通Team SDGs、電通 GIRL’S GOOD LABをコラボレーターに迎えた。その第3回は、これまでのワークや講義を踏まえて、いよいよブランズ フォー グッドで行われるアイデア創出のためのワークショップの手法を実践した。グローバルのさまざまなブランドの事例を元に、消費者のニーズ、環境・社会のニーズ、そしてブランドのパーパス(存在意義)を分析し、その施策に至るまでの道筋を解き明かすことで、新たなアイデアを創出する手法に迫る。(サステナブル・ブランド ジャパン編集局)

ワークショップの全体像を解説したのは電通 グローバル・ビジネス・センターのコミュニケーション・デザイナー、坂本陽児氏だ。SBの調査によれば、65%の消費者は「購入によって企業が良い行いを続けることに影響を与えられる」と信じているが、実際に「Good Lifeを表明している商品やサービスを購入したと意識している」消費者は28%にとどまる。この37%のギャップをブランドはどのように埋めるのか。ワークショップは、そのアイデアの考案プロセスをサポートするものだ。

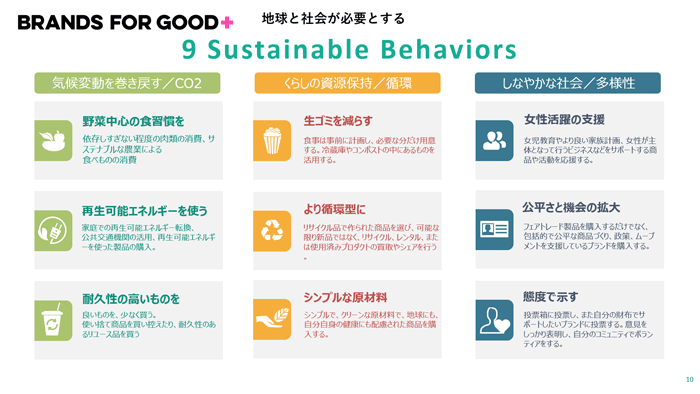

その手法はこうだ。まず、「人が必要とするもの」「地球・社会が必要とするもの」「ブランド独自の提供価値」の3つを定義する。ブランズ フォー グッドでは、「人が必要とするもの」を、消費者が心理的に「こうありたい」と思う7つのステートメント「7 Need State」として特定。また「地球・社会が必要とするもの」は「9 Sustainable Behaviors」に特定している。内容はそれぞれ、分科会の第一回、第二回で詳細に解説された。

|

|

「ブランド独自の提供価値」とは、究極的にはそのブランドのパーパスだ。その3つが重なり合うところに新たなプロジェクトのアイデアを模索する。

カンヌライオンズから事例を紹介

ワークショップは本来であれば3要素の交点からアイデアのスケッチまでを行うものだが、分科会では既存のブランド施策から因数分解をするように逆算し、3要素を導きだすという手順が採用された。ワークショップの進行を務めたのは電通Team SDGsのライター・プランナー、間宮孝治氏。まず世界の事例を紹介し、そこから読み解くことができる3要素を解説した。

分科会で紹介された事例の出典は2019年のカンヌライオンズ。世界最大の広告賞のひとつであるカンヌライオンズは2018年、SDGs部門が創設し、2019年はSDGsに関連したテーマがことごとく高評価を受けた。全29グランプリのうち、SDGs関連テーマは21を数え、特に人種差別に関する事例が7グランプリを獲得した。間宮氏は「コミュニケーションそのものがブランドの存在価値の表明になっていることの表れだ」とこれを解説する。

例えば米Googleが開発したモールス入力可能なキーボードだ。

この広告ではモールス信号を入力可能なキーボードの開発背景を紹介し、その中で「人数には関係ないプロジェクトもある」「それは最も必要とする人のためのプロジェクトだ」と訴える。Googleの有名なパーパスである「世界中の情報を整理し、世界中の人がアクセスできて使えるようにすること」という考え方が発露したものだ。事例を分解すると、「人が必要とするもの」は「自己承認」、「地球と社会が必要とするもの」「公平さと機会の拡大」と言える。

サービスの背景にあるニーズとパーパスを読み解く

ワークに用いられた事例はデンマークのファッションEC、「CARLINGS」が2019年に発表したアパレルのコレクション「adDRESS THE FUTURE」だ。このコレクションの服飾は、購入したユーザーがデジタル空間でのみ着用できる。といっても「アバター」ではない。ユーザーが専用サイトでアップロードした自身の写真に合わせて、購入した服を着ているように写真を調整してくれるのだ。この写真をSNSなどでシェアすることができる、というもの。

SNSの台頭によって、消費者は日常のあらゆる場面で自己表現をすることができるようになった。その一方で、衣服の大量生産・大量消費という環境課題も膨らんでいる。このサービスを利用すれば、消費者は環境の心配をすることなく、デジタル上であらゆるスタイリングを楽しみ、発信することができる。

「adDRESS THE FUTURE」の背景にある「人が必要とするもの」「地球・社会が必要とするもの」、そして想定されるブランドパーパスとは何か。20分のディスカッションを経て、あるグループでは「人が必要とするもの」に「楽しむ工夫が強みだ」と分析した。また「シンプル」を挙げたグループも複数。「わかりやすく、使いやすい」ことが消費者ニーズに合致していると見込んだ。

「地球・社会が必要とするもの」では「ごみを減らす」に加え、サービス継続の仕組みづくりの視点から「再生可能エネルギー」を読み取ったグループも。また女性活躍の支援、高級アパレルに対して「公平さと機会の拡大」などが挙げられた。

グループごとに議論が盛り上がったのは特にブランドパーパスの想定だろう。このサービスは既にファッションの領域を脱却しているとして、「すべての人たち、生き物に平等でCool、かつサステナブルな自己表現を」と想定する参加者や、資料から読み取れる内容として「着る・見せることの楽しみをサステナブルに導くアパレルカンパニー」を想定する参加者など多彩な議論の結果が披露された。

また、参加者からはサービスに欠けている要素についても言及された。「デジタルの衣服はソリューションだが、布の風合いや着心地といったファッションの要素はなくなっている。例えば1万ダウンロードされたコレクションは実物をつくるのはどうか。消費者には『限定品だからこそ、簡単に捨てないで』というメッセージの発信になる」「全体的なパーパスでは、従来のアパレル業界の雇用問題などとトレードオフにならない観点が必要では」と踏み込んだ考察が展開された。

ワークショップに参加した企業・団体は、自ブランドで新たな施策を展開する有益なヒントを得たようだ。