|

世界のエリートがアートスクールで、「美意識」を鍛えているようです。サステナビリティ時代のブランディングは、サイエンスとアートの統合思考が必須のスキルとなります。

世界のエリートは「美意識」を鍛えている

イギリスの美術系大学院である「Royal College of Art(RCA)」が、企業向けに「幹部トレーニング」プログラムを展開しています。RCAは英国のロンドンにある国立美術大学で、修士号と博士号を授与する世界で唯一の美術系大学院であり、アート・デザイン分野のトップスクールです。この知見を生かして、企業向けに実施する研修プログラムは、グローバル企業のエグゼクティブがこぞって受講する人気講座となっています。

山口周氏の著書『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか』によれば、グローバル企業の幹部候補生が世界的に有名なアートスクールで学んだり、知的専門職の人々が早朝のギャラリートークに参加するのは、趣味や教養のためということではないようです。

|

論理的・理性的な情報処理スキルの限界

なぜ、世界のエリートが「美意識」を鍛えるため、アートスクールに通うのか。山口氏によれば、その理由は、ビジネスそのもののスキルアップが目的ということです。これまでのような「分析」「論理」「理性」に軸足を置いた「サイエンス重視の意思決定」では、今日のように複雑で不安定な世界においては、ビジネスの舵取りができないからだそうです。すなわち、「論理的・理性的な情報処理スキルの限界」です。

その要因は、多くの人が分析的・論理的な情報処理のスキルを身につけた結果、世界中の市場で「正解のコモディティ化」が発生しているということです。コモディティ化とは、商品などが個性を失い、どれを購入しても大差のない状態。つまり、他と同質化し、競争相手との差別化ができなくなってしまった状態のことです。

|

これまで長きにわたって、ビジネスパーソンにとって不可欠とされてきた、分析的で論理的な情報処理といったサイエンスのスキルは、「他と同じ正解を出す」ということを意味します。それは、「差別化の消失」を招きます。経営やビジネスの意思決定が「サイエンス」に偏りすぎると、必然的にこの問題に直面します。入力される情報が同じであれば、出てくる解も同じということになります。

したがって、論理思考という「客観的な外部のモノサシ」に頼ることなく、自分の立ち位置をしっかりと見定めた上で、「主観的な内部のモノサシ」に従って意思決定することが必要になるというわけです。つまり、論理的な推論については最善の努力を図りつつも、それをどこかで断ち切り、個人の直感に基づいた意思決定を適宜行っていかなければ、組織の運営は「分析麻痺」に陥ることになります。この「論理から直感」という転換は、意思決定基準を「外部から内部」へと転換することを示します。

世界のエリートが「アート(美意識)」を鍛えるのは、「より高品質な意思決定」を行うために、「主観的なモノサシ」を身につけるためだということです。

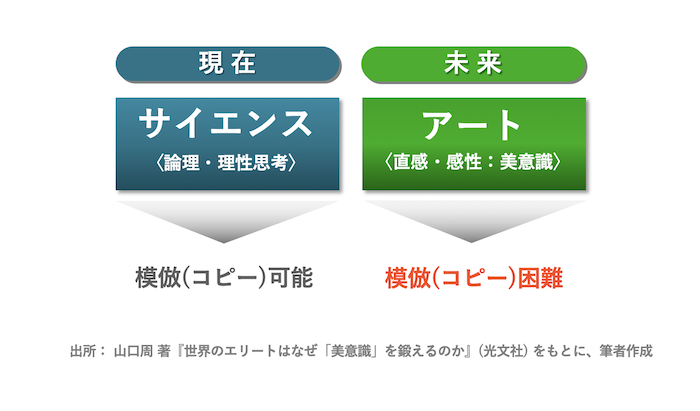

サイエンスが現在型とすれば、アートは未来型であり、将来に向けて前例や固定観念を打ち破れる人、これまでになかった価値とはどんなものかを発想できる人、時代の変化を味方につけて革新的なアイデアを形にしていく人に必須の資質といえます。前者は模倣(コピー)可能ですが、後者は模倣(コピー)困難です。

|

通常「アート」といえば、プロダクトデザインや広告宣伝などクリエイティブの領域が想起されがちですが、ここでは一般通念より拡大し、経営やビジネス戦略としての「懐の深い概念」として認識されています。

フワッとした意思決定とアカウンタビリティ

現代のビジネスパーソンにとって、「アート(感性)」による意思決定というと、フワッとしているがこれがいいかなと思って決めたというようなニュアンスがあり、アカウンタビリティという側面からは「アート(感性)」は「サイエンス(論理・理性思考)」に劣後するという懸念を持つことでしょう。アカウンタビリティとは、「なぜそのようにしたのか?」という理由を言語化して、あとできちんと説明できるということですから当然です。いきおい、数値化(定量化)できない取り組みは却下されがちです。

ただ今日のビジネス界のように、アカウンタビリティを絶対善とし、過度に「合理的な説明可能性」を求めすぎると、意思決定のプロセスにおけるリーダーの直感や美意識が発動されず、結果的に意思決定の品質を劣化させ、「正解のコモディティ化」を招きかねません。

そこで、これを防ぐにはリーダーシップの問題がキーとなります。

トップがアートの担い手

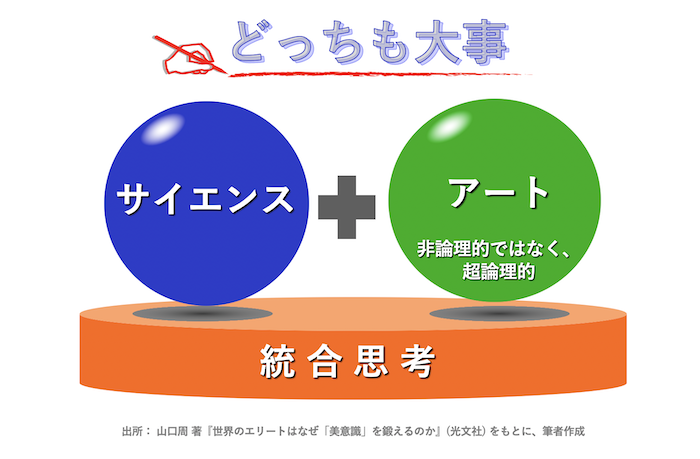

前述の山口氏によれば、アートを意思決定にビルトインし高品質化にするためには、リーダーシップのガバナンスが求められます。サイエンスとアートのパワーバランスです。一つは、経営トップがアートを担い、サイエンスが側近となり脇を固める。もう一つは、トップ(CEO)が直接に権限移譲する形でアートの担い手を指名するというガバナンスです。こうした観点では、アートは非論理的ではなく、超論理的という認識が大事です。「論理」も「直感」も、高い次元で活用すべきモードということです。企業の経営者やリーダーの「アート(直感・感性:美意識)」の水準が、企業の競争力を大きく左右します。

|

ブランドの美意識は「らしさ」

上記のように、今日のエグゼクティブの資質として、サイエンスとアートの「統合思考」が不可欠となっています。統合思考(integrated thinking)というと、昨今関心の高まっているESGの観点では、企業の中長期的な価値創造にあたり、財務要素と非財務要素を有機的・包括的に織り交ぜて思考するプロセスを指しますが、これと同様に、サイエンスとアートを融合して捉え探究することは、サステナビリティ時代のブランディングにもよく当てはまります。

現代において企業ブランディングを高めるためには、サステナビリティが欠かせません。それがブランドの芯や背骨となります。このサステナビリティ要素を精緻に充足させる活動は第一義です。ところが、それを極力定量化し、アカウンタビリティを果たそうとすることは重要ですが、言語化できることはコピー(マネ)され、コモディティ化します。そこで競争優位の決め手となるのが、ブランドの美意識である「らしさ」です。ブランドの持つ本質的な強みは、ブランドに付随するストーリーと世界観です。これこそが、模倣困難な競争優位の源泉です。

コーポレートブランドの最高責任者はトップです。そして、ブランドに深く関与し、トップの補佐役である経営企画・広報・IR・ブランドマネジメント・サステナビリティ部門等は、サイエンスと同時にアート(美意識)を鍛えることで仕事のクオリティが一段とアップすることでしょう。サイエンスとアートの統合思考は、サステナブル・ブランディングの必携のスキルといえます。

次回は、サイエンスとアートの統合思考のブランド戦略的意義を、細田式「サステナブル・ブランディングの概念フレーム」に当てはめて解説します。

細田 悦弘 (ほそだ・えつひろ)

公益社団法人 日本マーケティング協会 「サステナブル・ブランディング講座」 講師 一般社団法人日本能率協会 主任講師

1982年 中央大学法学部卒業後、キヤノン販売(現キヤノンマーケティングジャパン) 入社。営業からマーケティング部門を経て、宣伝部及びブランドマネジメントを担当後、CSR推進部長を経験。現在は、企業や教育・研修機関等での講演・講義と共に、企業ブランディングやサステナビリティ分野のコンサルティングに携わる。ブランドやサステナビリティに関する社内啓発活動や社内外でのセミナー講師の実績豊富。 聴き手の心に響く、楽しく奥深い「細田語録」を持ち味とし、理論や実践手法のわかりやすい解説・指導法に定評がある。 Sustainable Brands Japan(SB-J) コラムニスト、経営品質協議会認定セルフアセッサー、一般社団法人日本能率協会「新しい経営のあり方研究会」メンバー、土木学会「土木広報大賞」 選定委員。社内外のブランディング・CSR・サステナビリティのセミナー講師の実績多数。 ◎専門分野:サステナビリティ、ブランディング、コミュニケーション、メディア史 ◎著書 等: 「選ばれ続ける会社とは―サステナビリティ時代の企業ブランディング」(産業編集センター刊)、「企業ブランディングを実現するCSR」(産業編集センター刊)共著、公益社団法人日本監査役協会「月刊監査役」(2023年8月号) / 東洋経済・臨時増刊「CSR特集」(2008.2.20号)、一般社団法人日本能率協会「JMAマネジメント」(2013.10月号) / (2021.4月号)、環境会議「CSRコミュニケーション」(2010年秋号)、東洋経済・就職情報誌「GOTO」(2010年度版)、日経ブランディング(2006年12月号) 、 一般社団法人企業研究会「Business Research」(2019年7/8月号)、ウェブサイト「Sustainable Brands Japan」:連載コラム(2016.6~)など。