|

この春、新しく広報担当になられた方、広報活動に磨きをかけたい方へ。社会的な文脈から自社の存在意義を発信することが、今この時代の「戦略広報」の要諦です。社会性の発信は、「陰徳」から「陽徳」へとスタンスが移り変わってきているようです。

「陰徳」から「陽徳」へ

「世の中に良いこと(善行)をしているのを、あえて外に言う必要がない。陰徳なのだから」とよく年輩の経営者がおっしゃいます。これは、従来の社会貢献活動における日本人の美徳としてよく理解できます。ただし、現代の企業経営においては、「社会との関わり(社会性)」を強く意識しなくてはならなくなりました。それは、本業以外のいわゆる「社会貢献活動」だけではなく、本業そのもので「社会的存在意義」を発揮するということです。

企業は社会のためにあります。その社会(ステークホルダー:企業に関わる人々)に、「良い会社」であることが伝わっていなかったり、理解されていなければ、ステークホルダーがその恩恵にあずかることができません。せっかく、企業は社会(ステークホルダー)のためにあるのに、相手の方が『機会損失』をしてしまいかねません。個々には以下のような具合です。

●消費者…そんなに「いい会社」だったら、商品・サービスを買ったのに

●取引先…そんなに「いい会社」だったら、取り引きしたかったのに

●投資家…そんなに「いい会社」だったら、投資したかったのに

●就活学生…そんなに「いい会社」だったら、入りたかったのに

企業が『ええかっこしぃ』で、自分のために宣伝することは御法度ですが、社会のために良きことをやっているのならば、社会にきちんと伝えることはむしろ責務といえましょう。

ビジネスは、企業本位で独善的に行えるはずがなく、さまざまな関係者の協力と自発的な交換に基づいて成り立っています。関わる人々(ステークホルダー)は、互いのメリットのために自発的に取り引きをするのであって、企業から強制されて物を買ったり売ったり、役務を提供したりはしません。お客様はどこから買うか、社員はどこで働くか、サプライヤーは自社の製品やサービスをどの企業に提供するか、そして投資家は自らの資金をどの企業に投資するのかを、それぞれ多くの選択肢から自由に選べます。したがって企業側は、ステークホルダー(企業にとって、欠くべからざる人々)に広く理解・共感を得られるよう、「陽徳」のスタンスが大事です。

企業が伝えたい情報、メディアが欲しい情報

「社会的存在意義」を発揮することは、メディアへのアプローチにおいても重要です。

広報部門は主要な活動として、製品・サービスや事業などに関する情報をプレスリリース等を通じてマス媒体に提供し、報道してもらえるように働きかけます。広報活動の成果ともいえるパブリシティは、公正かつ公平なニュースや記事として扱われるため、消費者・生活者とっての信頼度は高くなります。ただパブリシティは、企業側が主導権を持つ有料で行なう広告と異なり、情報のコントロール主体はメディア側となるためハードルが高いことを肝に銘じておく必要があります。

メディアはいつの時代も、読者・視聴者に有意義な情報を提供するという社会的使命を担っています。よって、企業のプロモーション情報をそのまま企業目線で掲載することを敬遠します。近年は、とりわけ「社会性(社会にとってどのような意義があるのか)」の価値判断が重視されてきています。

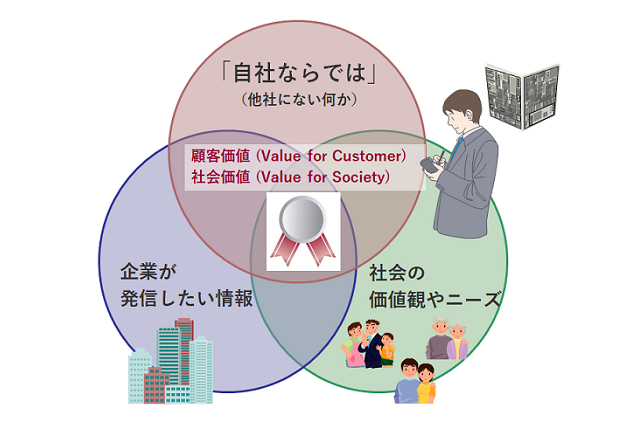

そのためには、次の図のような「サステナブル・ブランディング」に基づく戦略広報のフレームが役立ちます。企業が発信したい情報(顧客価値 :Value for Customer)に、2つの要素をビルトインすることで、アドバンテージを生み出します。それは、「社会性」と「らしさ」です。前者は社会の価値観やニーズ(社会価値:Value for Society)で、後者は「自社ならでは(Brand Identity)」の他社にない何かです。

|

したがって、発信のストーリーは、「わが社の新製品は、こういう性能で…、価格は…」ではなく、「社会の課題(お困りごと)に着眼し、これを解決するために、わが社ならではの技術・ノウハウを生かし、この商品を開発しました…」となります。「企業ファースト」ではなく、「社会ファースト」のリリースがポイントです。

コーポレート・コミュニケーション(企業広報)とは、企業そのものの活動や存在意義を社会に訴えかけることで、企業ブランドへの信頼と支持を高める活動です。メディアに情報提供をするに際しては、社会的文脈のなかでいかに生活者の共感を呼ぶ企業として語られるかが問われるようになっています。

細田 悦弘 (ほそだ・えつひろ)

公益社団法人 日本マーケティング協会 「サステナブル・ブランディング講座」 講師 一般社団法人日本能率協会 主任講師

1982年 中央大学法学部卒業後、キヤノン販売(現キヤノンマーケティングジャパン) 入社。営業からマーケティング部門を経て、宣伝部及びブランドマネジメントを担当後、CSR推進部長を経験。現在は、企業や教育・研修機関等での講演・講義と共に、企業ブランディングやサステナビリティ分野のコンサルティングに携わる。ブランドやサステナビリティに関する社内啓発活動や社内外でのセミナー講師の実績豊富。 聴き手の心に響く、楽しく奥深い「細田語録」を持ち味とし、理論や実践手法のわかりやすい解説・指導法に定評がある。 Sustainable Brands Japan(SB-J) コラムニスト、経営品質協議会認定セルフアセッサー、一般社団法人日本能率協会「新しい経営のあり方研究会」メンバー、土木学会「土木広報大賞」 選定委員。社内外のブランディング・CSR・サステナビリティのセミナー講師の実績多数。 ◎専門分野:サステナビリティ、ブランディング、コミュニケーション、メディア史 ◎著書 等: 「選ばれ続ける会社とは―サステナビリティ時代の企業ブランディング」(産業編集センター刊)、「企業ブランディングを実現するCSR」(産業編集センター刊)共著、公益社団法人日本監査役協会「月刊監査役」(2023年8月号) / 東洋経済・臨時増刊「CSR特集」(2008.2.20号)、一般社団法人日本能率協会「JMAマネジメント」(2013.10月号) / (2021.4月号)、環境会議「CSRコミュニケーション」(2010年秋号)、東洋経済・就職情報誌「GOTO」(2010年度版)、日経ブランディング(2006年12月号) 、 一般社団法人企業研究会「Business Research」(2019年7/8月号)、ウェブサイト「Sustainable Brands Japan」:連載コラム(2016.6~)など。