|

「やっぱり大作戦」。令和初の箱根駅伝で頂点に立った、青学大監督の作戦が功を奏しました。この「やっぱり」をモチーフとして、本作戦のブランド論上の意義を解き明かしてみます。

やっぱり、青学大は強かった!

|

第96回箱根駅伝で、青山学院大学が2年ぶり5度目の優勝を果たしました。昨年5連覇を逃した同大学にとって、雪辱を期して迎える令和初の箱根の作戦名を「やっぱり大作戦」と監督が名付けました。「やっぱり青学は強いと言ってもらいたい」という意図だそうですが、この『やっぱり』というフレーズはブランディングにとって重要な概念を包含しており、この作戦名はそうした観点からも、理にかなった用法といえます。

通常「やっぱり」には、大まかに2つの使い方があるようです。

①もともと自分がそう思っていて、あえて強調する時

②ずっと、他と比べて悩んでいて最終的にどちらかを選ぶ時

といった感じではないでしょうか。双方を総合的に加味すると、ブランディングにおける「選ばれる」という中核要素が浮き彫りになります。

とりわけ、これまでのブランドへの信頼が揺らいだ時、これまで独壇場だったところに他の選択肢が出現した時などには、ブランディングの原理原則(principle)に立ち返ることが重要です。

ロゴマークは「旗印」であり、ブランドは「約束」である

情報化社会の目覚ましい進展により価値観が多様化し、選択の幅が広がったことにより、差別化がますます難しくなってきています。「ブランド」は企業だけでなく大学も病院も、組織の生き残り戦略の最後の切り札として語られるようになっています。

選ぶ方は「どこも同じだよね」と思っているとします。ところが「じゃあ、どこでもいいや」という選択ばかりではなく、「あるポイントで、何らかの理由により、選んでいる」のが厳然たる事実です。その選択基準にこそ、「ブランド」というありがたい存在があります。お気に入りを選ぶ際のハードルを越えようとするときに、「ブランド」が背中を押してくれます。

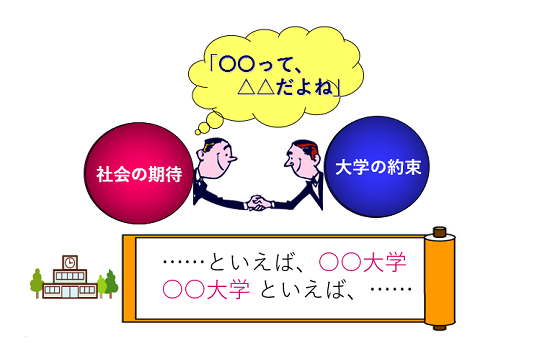

そのステップを概観してみると、まず選ぶ側は、ブランドの『旗印』である「ロゴマーク」をたよりにします。ロゴマークをブランドと呼んでしまうことが多いようですが、何故そのマークを選んでいるのでしょうか?マークが好きだからということもあるかもしれませんが、そのマークをたよりに、自分が期待する何かを「約束」してもらえるからではありませんか?マークを知らない、マークを見ても世界観など何も伝わらない、期待する「ブランドとしての約束」を果たしてもらえそうにないマークは、おそらく「ブランド」とはみなさないのではないでしょうか?

|

強いブランドは、そのシンボルマークを見たとたんに、「ああ、あれか」と認識でき、ならではのベネフィット(ご利益)やある種の風景・世界観を思い浮かべます。ブランドが持つ力が「ブランド力」です。そのマークのもとに、「らしさ(ブランド・アイデンティティ)」という約束(プロミス)を守り続けてこそ、ブランドは輝き続けます。大学スポーツでは、ユニフォームなどのスクールカラーやデザインがチームのシンボルとなります。まさに、今回の箱根駅伝では、フレッシュグリーンのユニフォームや襷(たすき)が見事に期待に応えました。すなわち、しっかりと『約束』を守った姿といえましょう。

「やっぱり大作戦」とインターナルブランディング

ブランドの約束を守るのは、組織の関係者全員です。一人ひとりがブランドの体現者です。ブランドは、企業も大学も一人ひとりが組織の代表として、あらゆるステークホルダーとの接点で体現します。「一人ひとりが自社(自校)ブランド」という自覚を促し、誇りをもってもらうことがインターナルブランディングの眼目です。

こうした文脈からすれば、監督は「やっぱり大作戦」を外部に対して宣言したものの、選手たちの意識に働きかけようとブーメラン効果(自分のところへ再び戻ってくる効果)を狙ったのではないかと推し量れます。監督はインタビューの中で、「苦労した世代だったが、怒鳴り散らすのではなく『覚悟』を持たせるようにした」と述べています。まさに、一人ひとりの母校への「誇りと覚悟」が発露した成果だったといえます。

|

ブランドは、「〇〇といえば、△△」「△△といえば、〇〇」といった構造で成立しています。この『約束』を毅然として守ることでブランドは維持されます。「駅伝王者といえば、〇〇大学」「〇〇大学といえば、駅伝王者」を堅持するためには、生半可な意識では不可能です。選ばれ続ける存在であるためには、大学も企業も『覚悟』が必要です。

古豪と超高速駅伝

伝統校といわれる領域に入ると、とかく過去の栄光のもとに『守り』に入りがちですが、「超高速駅伝」時代を迎え、これまでの常識や既成概念にとらわれることがなく、果敢なチャンレジが必須と言われています。昔(かつて)の強豪というニュアンスで「古豪」と呼ばれ出すと要注意です。

|

本来は伝統ある実力校という敬意を込めた語感がありますが、時代にふさわしく磨き上げる不断の努力が強く求められるようです。

企業も同様です。これまでブランドの資産(brand equity)や価値観も、万古不易の部分と時代の変化にしなやかに対応する部分をブレンドさせることが大事です。ブランドに『時代性』を備えるところに、「サステナブル・ブランディング」の核心があります。時代性とは、時代の変化をしなやかに捉え、それに応じることです。

強いブランドと「社会的責任」

ブランドはその力が強くなればなるほど、社会に与える影響も大きくなり、それとともに『社会的責任』も大きくなります。その視点からも、青学大の監督は試合後の会見で「陸上界の発展のため、他競技に負けない組織づくりを目指していきたい」と熱い想い(aspiration)を発信していたことは、多くの方々に共感が得られたことでしょう。企業においても、ブランドは社会に対する存在意義を示す旗印となります。常に「社会」を意識した発信や企業姿勢を示すことが、現代企業の矜持です。それによって社会的評価が高まり、結果として企業ブランドの芯や背骨となる『信頼・信用』という無形資産が強化され、企業価値向上につながります。

「らしさ」を存分に発揮しながら、時代に適合する、時代と調和する、時代を味方につけるのが、サステナブル・ブランディングの要諦です。

細田 悦弘 (ほそだ・えつひろ)

公益社団法人 日本マーケティング協会 「サステナブル・ブランディング講座」 講師 一般社団法人日本能率協会 主任講師

1982年 中央大学法学部卒業後、キヤノン販売(現キヤノンマーケティングジャパン) 入社。営業からマーケティング部門を経て、宣伝部及びブランドマネジメントを担当後、CSR推進部長を経験。現在は、企業や教育・研修機関等での講演・講義と共に、企業ブランディングやサステナビリティ分野のコンサルティングに携わる。ブランドやサステナビリティに関する社内啓発活動や社内外でのセミナー講師の実績豊富。 聴き手の心に響く、楽しく奥深い「細田語録」を持ち味とし、理論や実践手法のわかりやすい解説・指導法に定評がある。 Sustainable Brands Japan(SB-J) コラムニスト、経営品質協議会認定セルフアセッサー、一般社団法人日本能率協会「新しい経営のあり方研究会」メンバー、土木学会「土木広報大賞」 選定委員。社内外のブランディング・CSR・サステナビリティのセミナー講師の実績多数。 ◎専門分野:サステナビリティ、ブランディング、コミュニケーション、メディア史 ◎著書 等: 「選ばれ続ける会社とは―サステナビリティ時代の企業ブランディング」(産業編集センター刊)、「企業ブランディングを実現するCSR」(産業編集センター刊)共著、公益社団法人日本監査役協会「月刊監査役」(2023年8月号) / 東洋経済・臨時増刊「CSR特集」(2008.2.20号)、一般社団法人日本能率協会「JMAマネジメント」(2013.10月号) / (2021.4月号)、環境会議「CSRコミュニケーション」(2010年秋号)、東洋経済・就職情報誌「GOTO」(2010年度版)、日経ブランディング(2006年12月号) 、 一般社団法人企業研究会「Business Research」(2019年7/8月号)、ウェブサイト「Sustainable Brands Japan」:連載コラム(2016.6~)など。