|

「レモンの原理」…。可愛らしい響きがありますが、この世界的に有名な学説こそが、コーポレート・コミュニケーションの鉄則であり、企業の競争力を左右します。中国・中古車業界の成功企業の事例をもとに解き明かします。

中古車販売プラットフォーム「瓜子(グゥアズ)」

中国の中古車市場が急拡大しています。5年前に比べ、約3倍といわれています。中国には今、日本市場の3倍にものぼる巨大マーケットが誕生しています。そこを狙った新しいビジネスモデルを展開いているのが、中古車販売プラットフォーム「瓜子(グゥアズ)」です。

2015年に創業した瓜子(グゥアズ)。店には若いお客様を惹き付けるための仕掛けがあります。瓜子の店員の男性が、自社のスマートフォンのアプリでオススメの車をネットで配信します。この車は〇〇元。頭金はいくら、月払いはいくら、いかがでしょうか?お客様はアプリから割引券などを受け取ったり、そのまま来店の予約も入れられます。予約して車を見に来たら、スタッフの高品質なサービスが体験できます。瓜子の店内には役所の出張所があり、店内でナンバープレートを取得することができます。しかも土曜日も受け付けています。民間企業と政府がタッグを組んで中古車業界の活性化に取り組んでいるのです。

特に注目に値するのが、瓜子が独自開発中の「車型の検査装置」です。装置が車の下に入り込んで車体の裏側の状態を自動で撮影していきます。エンジンの状態はスマートフォンで撮影します。事故の後を隠すために色を塗り直していないか、塗装の厚みを測るロボットアームも開発中です。こうしたデータをAIで分析することで商品の「信頼感」が高まります。交渉次第だった価格も店側で決めてわかりやすく表示することになりました。

瓜子の親会社「車好多」は、ユニコーンと呼ばれる上場前の巨大ベンチャーの一つです。車好多の創業者は、「お客様にとって不透明だった中古車の販売を最新技術で大きく変えたい。成長を続ける中古車業界でAIやビッグデータなどを活用し、シェアを高めたい」と表明しています。

瓜子の戦略は、これまでの中古車市場の懸念材料であった「情報の非対称性」を解消し、競争力につなげる戦略的なアプローチといえます。

情報の非対称性と「レモンの原理」

|

ノーベル経済学賞受賞者のジョージ A. アカロフという学者が、米国の中古車市場を例に、売り手と買い手の間の「情報格差」の問題について、「レモンの原理」と呼ばれる有名な学説を発表しています。ここでいう「レモン」とは果物のレモンに例えた、質の悪い中古車のことを指します。米国では、外見からは中身がわからない、後になって欠陥があることが判明する劣悪商品を「レモン」、品質のよいものは「桃 (ピーチ) 」と呼ぶそうです。レモンは、外見からでは中の状態がよくわからず、おいしそうにみえても実は中身が腐っていたり、農薬が残っていたりするものが混じっていたりするからです。ピーチは、中が腐ればすぐに外見から分かるので、基本的に良いものしか店頭に並びません。

中古車も、素人が外から見ただけでは、その良し悪しが分らず、実際に購入してみなければ、真の品質を知ることができません。大抵の場合、買い手より売り手の方がその品質のことをよく知っています。このように「情報の非対称性(情報格差)」が生じているときに、売り手が高く売りたいがために、品質が劣悪であっても、不利な情報を隠している場合が多々あります。その結果、買い手はこういう中古車市場に不信感を抱き、個々の中古車の品質ではなく、市場に流通している中古車の平均的な品質に基づいて、いくらまでなら中古車に支払えるかを考えるようになり、平均的な品質は低下し、価格もレモンであるリスクを買い手が考慮するために下がります。「逆選択(アドバース・セレクション)」といわれる経済現象です。

こうなると、よい中古車 (ピーチ)が出回りにくくなり、粗悪な中古車 (レモン) の割合が増えていきます。しかも買い手は減り、市場は縮小し、機能しなくなってしまいます。レモン市場 (lemon market) とは、品質が買い手にとって未知であるために、不良品ばかりが出回ってしまう市場のことをいいます。

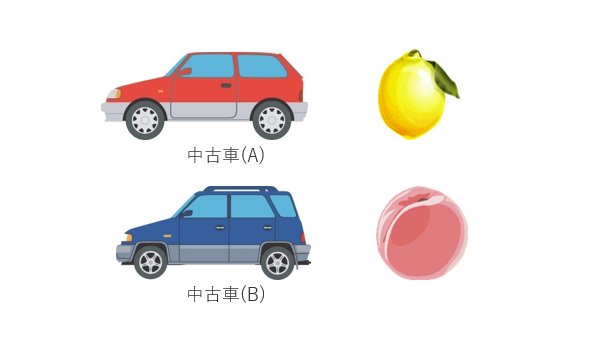

たとえば、下記のとおり、AとBの2つの中古車があったとします。

A)レモン(質の悪い中古車)…40万円

B)ピーチ(質の良い中古車)…100万円

|

もしも中古車市場にこの2種類の中古車が混在してしまうと、ピーチが欲しい人も、リスクを避け、どうせレモンが来るかもしれないからと、40万円しか払わなくなります。逆選択(アドバース・セレクション)によって、ピーチ(良い中古車)が市場から姿を消すことになります。これを避けるために、「情報の非対称性」を解消する施策が不可欠となります。

このように、消費者が商品やサービスの品質につき十分な知識がない、すなわち「情報の非対称性」が存在するとき、市場は効率的な資源配分に失敗、市場そのものが存在できなくなる可能性があります。「悪貨は良貨を駆逐する (グレシャムの法則)」ともいえます。この理論は正確な情報開示がいかに大事かということを教えてくれています。

企業も、切って中身が見られない

企業も外から見ただけでは、「良い会社」なのかどうかはわかりません。そうかといって、レモンのように切って中身を確認するわけにはいきません。企業と社会(ステークホルダー)との間に横たわる「情報の非対称性」です。

|

だからこそ、情報開示や透明性がコーポレート・コミュニケーションの中核となります。投資家保護・債券者保護などに使う「保護」とは、情報を適切に提供することが根幹にあります。きちんと情報開示がなされれば、顧客や投資家だけではなく、取引先も従業員も就職希望学生も、そして地域社会も、企業の透明性ある経営や事業活動が、安心感を生み、信頼関係へとつながっていきます。

サステナビリティ時代の企業ブランディングは、「情報の非対称性」の克服を図るコーポレート・コミュニケーションが必修科目です。

細田 悦弘 (ほそだ・えつひろ)

公益社団法人 日本マーケティング協会 「サステナブル・ブランディング講座」 講師 一般社団法人日本能率協会 主任講師

1982年 中央大学法学部卒業後、キヤノン販売(現キヤノンマーケティングジャパン) 入社。営業からマーケティング部門を経て、宣伝部及びブランドマネジメントを担当後、CSR推進部長を経験。現在は、企業や教育・研修機関等での講演・講義と共に、企業ブランディングやサステナビリティ分野のコンサルティングに携わる。ブランドやサステナビリティに関する社内啓発活動や社内外でのセミナー講師の実績豊富。 聴き手の心に響く、楽しく奥深い「細田語録」を持ち味とし、理論や実践手法のわかりやすい解説・指導法に定評がある。 Sustainable Brands Japan(SB-J) コラムニスト、経営品質協議会認定セルフアセッサー、一般社団法人日本能率協会「新しい経営のあり方研究会」メンバー、土木学会「土木広報大賞」 選定委員。社内外のブランディング・CSR・サステナビリティのセミナー講師の実績多数。 ◎専門分野:サステナビリティ、ブランディング、コミュニケーション、メディア史 ◎著書 等: 「選ばれ続ける会社とは―サステナビリティ時代の企業ブランディング」(産業編集センター刊)、「企業ブランディングを実現するCSR」(産業編集センター刊)共著、公益社団法人日本監査役協会「月刊監査役」(2023年8月号) / 東洋経済・臨時増刊「CSR特集」(2008.2.20号)、一般社団法人日本能率協会「JMAマネジメント」(2013.10月号) / (2021.4月号)、環境会議「CSRコミュニケーション」(2010年秋号)、東洋経済・就職情報誌「GOTO」(2010年度版)、日経ブランディング(2006年12月号) 、 一般社団法人企業研究会「Business Research」(2019年7/8月号)、ウェブサイト「Sustainable Brands Japan」:連載コラム(2016.6~)など。