|

WBCSD(持続可能な開発のための世界経済人会議)は毎年、200社以上の加盟企業の中からSDGs達成に貢献する女性企業人10人を選び、「リーディング・ウーマン・アワード」を発表している。2018年の同賞で、日本企業として唯一選ばれたのが横河電機の古川千佳サステナビリティ推進室室長だ。3月7日、「サステナブル・ブランド国際会議2019東京」の基調講演に登壇する古川室長に黒田かをり・CSOネットワーク事務局長が話を聞いた。 (サステナブル・ブランド ジャパン=橘 亜咲)

黒田:古川さんが昨年10月、「WBCSDリーディング・ウーマン・アワード2018」に選ばれたことは日本にとっても光栄なことです。本当におめでとうございます。

古川:ありがとうございます。

|

黒田:横河電機は今年のダボス会議で発表された「世界で最も持続可能性の高い企業トップ100」にも選ばれたそうですね。これまでの確実かつ着実な取り組みが評価されているのは素晴らしいことだと思います。

古川さんは2015年にCSR部の部長、その後、2017年にサステナビリティ推進室の室長に就任されました。どのようなことが今回の受賞につながったと思われますか。

古川:最も評価いただいた点は、取締役会で経営者に働きかけ、サステナビリティを事業の中軸に組み込んでいったことだと思います。

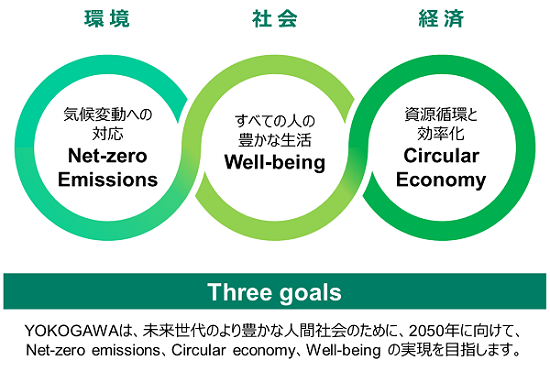

それから、2017年、横河電機は2050年までに目指す社会の姿としてサステナビリティ目標「Three goals(スリー・ゴールズ)」を掲げました。当時、世界的にサステナビリティの2050年目標を掲げる企業は珍しかったこともあり、注目されたと思います。

|

背景には、経営陣のサステナビリティへの理解がありました。社長が、SDGsの達成に貢献するためには、トップがきちんと理解をし、事業に組み込んでいくべきだという考えを持っていました。

お客さまを通じて社会・環境価値の創出を目指す

古川:われわれはエンジニアリング事業の比率が高く、環境負荷は比較的低い方です。もちろん負荷を削減する努力は必要です。一方で、石油、石油化学などのお客さまは環境経営に非常に努力をされています。当社は、お客様の環境経営を支援する立ち位置です。また業態としては、ものを売って終わりではなく、プラントを納めると数十年間ずっとお付き合いを続けます。

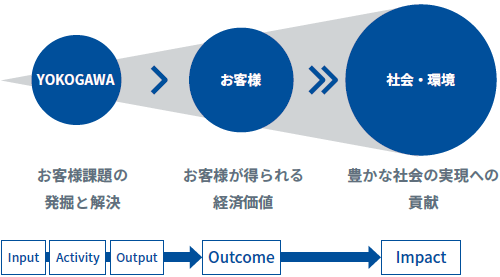

YOKOGAWA価値創造ストーリー

|

ですから、サステナビリティの方針において最もフォーカスしているのは、お客様を通じた社会・環境への貢献です。当社の商品やソリューションを通じて、操業の効率化、CO2の削減や省エネ、省資源などに貢献していくということです。

これをSDGコンパスのロジックモデルを用い、「Input→ Activity → Output → Outcome → Impact」のプロセスを「YOKOGAWA価値創造ストーリー」として整理しました。お客さまの事業活動全体に視野を広げ、ともに課題を発掘し、解決することで、持続可能な未来を実現していこうと考えています。「価値創造ストーリー」を拡大し、充実させていくことで、サステナビリティ目標「Three goals」が達成されるのです。

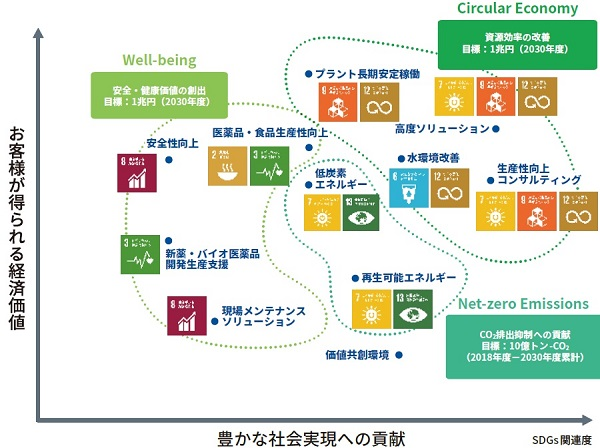

KPI(重要業績評価指標)は「お客様が得られる経済価値」と「豊かな社会実現への貢献」を軸に設定しました。売上高をKPIにすると簡単なのですが、社会・環境にどういうインパクトを与えたかをKPIに設定しないと、良いことをやっているのか、貢献できているのかが分かりません。

|

黒田:アウトカムとインパクトを縦軸・横軸にするというのはどこから出てきたアイデアでしょうか。面白いですね。

古川:議論の中で出てきたものです。2030年に向けた中期目標としては、「Three goals」の一つ「Net-zero Emissions:気候変動への対応」は10億トンのCO2排出抑制貢献量、また「Well-being:すべての人の豊かな生活」の安全・健康価値創出額は1兆円、「Circular Economy:資源循環と効率化」の資源効率改善額も1兆円と設定しています。

この軸については、WBCSDからも「初めて見た。一つの例として紹介したい」と言っていただきました。

黒田:社長と取締役の方々のサステナビリティの姿勢がめずらしいと思います。SDGsは流行っていますが、「これやって儲かるんですか?」とおっしゃる方もいます。以前に比べると、投資家の動きの影響もあり、変わってきましたが、なかなか腹落ちをしていない感じを受けることもあります。

古川:根底に、創業の精神である「品質第一主義」「パイオニア精神」「社会への貢献」があるからだと思います。その精神が脈々と受け継がれていて、社会に貢献できない事業というのは自然に淘汰されてきたように思います。

黒田:横河電機が「Three goals」を掲げた2017年は、サステナビリティにとって歴史的な転換と言われております。事業とは別にあった社会貢献や環境が、テーマとして結び付くだけでなく、会社の構造として変わった年でした。横河電機のベースに創業の精神があり、グローバル展開も早かったことで、すんなりとサステナビリティの考え方が入ってきたのではないかと思います。

古川:その通りだと思います。私はCSR部に二度配属されました。2008年、最初にCSRの部署にいた頃、「当社にCSRの理念はいらないのか」という話になりました。しかし結局は、この企業理念があるからいらないということになりました。当時は創業の精神を受け継いだ企業理念をCSRの方針と位置付けていました。

自然体のリーダー

黒田:古川さんはこれまでどういう部署を経験されてきましたか。

|

古川:入社後、IA製品マーケティング・開発に配属されました。その後、産休で育児休職をし、復帰してからは色々な部署を経験してきました。IT系新規事業、営業企画、省エネ・環境ビジネス、経営監査などです。今となっては、その経験がかえって良かったのかなと思います。特筆すべきところはない、普通の社員でした。

2015年にCSR部の部長になり、ある程度自分の考え方で変えていける立場になったので、積極的に提案をしてきました。パリ協定が発効され、経営者も危機感を持ち始め、サステナビリティを経営の中軸にいれていこうという流れに一気に変わってきました。

しかし、サステナビリティやCSRは実際に業務プロセスにきちんと組み込まれて初めて本来のサステナビリティの実現につながっていくと思います。これからがチャレンジだと思っています。

黒田:今回お話を伺い、古川さんはすごくいい女性のロールモデルになるのではないかなと思いました。若い女性に会うと、「ロールモデルがいない」と聞きます。

いま、リーダーシップの像が変わってきているのではないかと思っています。男女の違いなく、自然体というのが新しいリーダーのタイプなのだと思います。すごく自然体の古川さんが前面に出られることで、特に若い女性にいい影響を与えるのではないかなと思います。

サステナブル・ブランド国際会議2019東京2日目の基調講演には、古川さん、そして同じく「リーディング・ウーマン・アワード2018」に選ばれたP&Gのヴァージニー・ヘリアス副社長・最高サステナビリティ責任者が共に登壇します。次世代のリーダーへのメッセージをいただけたらと思います。

|

黒田 かをり

一般財団法人CSOネットワーク 事務局長 / 理事

民間企業に勤務後、コロンビア大学経営大学院日本経済経営研究所、アジア財団日本の勤務を経て、2004年より現職。2010年よりアジア財団のジャパン・ディレクターを兼任。日本のNGO代表としてISO26000(社会的責任)の策定に参加。現在、2020年東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の「持続可能性に配慮した調達コード」WG委員ならびに「人権労働・参画協働」WG座長、SDGs推進円卓会議構成員、持続可能な開発ソリューションネットワーク(SDSN)ジャパン理事などを務める。ハーバード大学教育大学院修士。