提供:日本学生支援機構

|

国の奨学金事業を実施する独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)は、2018年9月と11月に計600億円のソーシャルボンドを発行した。ソーシャルボンドは、社会課題の解決を資金使途とした債券のことで、国内の課題に対する発行としては今回が初めて。資金は経済的な理由で修学が困難な学生に有利子で学資を貸し出す「第二種奨学金」に使われる。2月にも300億円の発行を予定しており、今後年4回の定例発行を通じ年間1200億円の発行を予定している。(オルタナ編集部=堀理雄)

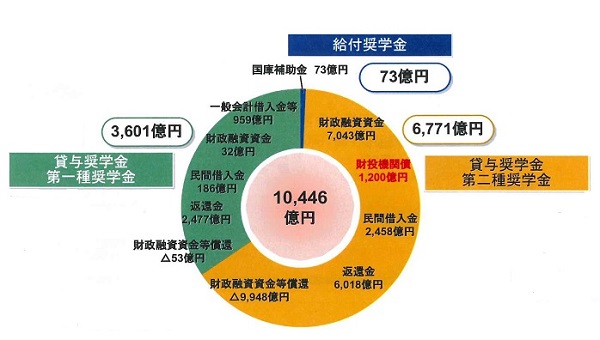

現在国内の高等教育機関で学ぶ学生348万人のうち、2.7人に1人にあたる129万人が奨学金を利用している。同機構の奨学金の種類には、返還義務の有無により「給付奨学金」と「貸与奨学金」に分けられ、後者のうち利息のない「第一種奨学金」と利息のある「第二種奨学金」がある。

ソーシャルボンドの資金使途である第二種奨学金は、国から借り入れた資金と同率の利息が設定され、利ざやを生まない設計になっている。2018年度12月の貸与終了者の年利率は、利率固定方式で0.27%、5年ごとに利率が見直される利率見直し方式で0.01%。在学中は利息はかからない。全体の事業規模は年間1兆円を超えており、3カ月以上の延滞債権の比率は3.4%と低く、高い返還率を維持している。

2018年度 奨学金事業に係る事業費の内訳(予算)(提供:日本学生支援機構)

今回のソーシャルボンドは、第二種奨学金の「財政機関債1200億円」(赤字)に該当する |

投資家層の広がりと事業のアピールに手応え

投資表明投資家一覧(五十音順)(日本学生支援機構ホームページより)

|

「ソーシャルボンドを発行したことで、多くの投資家から投資表明があり、事業にも共感してもらっているという実感があった。投資家の広がりを感じている。発行を通じて奨学金事業を広く理解してもらい、その重要性について再考する機会にもなれば」。同機構財務部資金管理課の有馬慶晋課長は、そう手応えを話す。

ソーシャルボンドは、国際資本市場協会(ICMA)が定義するソーシャルボンド原則の要件を満たした債券を指す。環境を分野にした「グリーンボンド」と共に、ESG投資の対象として注目されている。日本国内の社会課題の解決としては同機構が初めての取り組みだ。

初回のソーシャルボンドの起債で事務主幹事を務めた三菱UFJモルガン・スタンレー証券 投資銀行本部 デット・キャピタル・マーケット部の長谷川玲生エグゼクティブ・ディレクターによれば、債券を買った投資家が自らそれを明らかにする投資表明は、これまでに見られなかった動きだという。「投資家としても株主などステークホルダーへのアピールにつながり、発行体と投資家とがウィンウィンの関係を築けている部分がある」(長谷川氏)

発行にあたっては、ソーシャルボンドの適格性についてフランスの評価会社ヴィジオアイリスからセカンドオピニオンを取得。事業状況などの公開情報や広範囲にわたる質問への回答に基づき、グローバルな視点からの客観的評価を受けた。意見書においては債券の評価に加え、発行体としてESGパフォーマンスの評価も行われている。

無利子・給付型が拡大

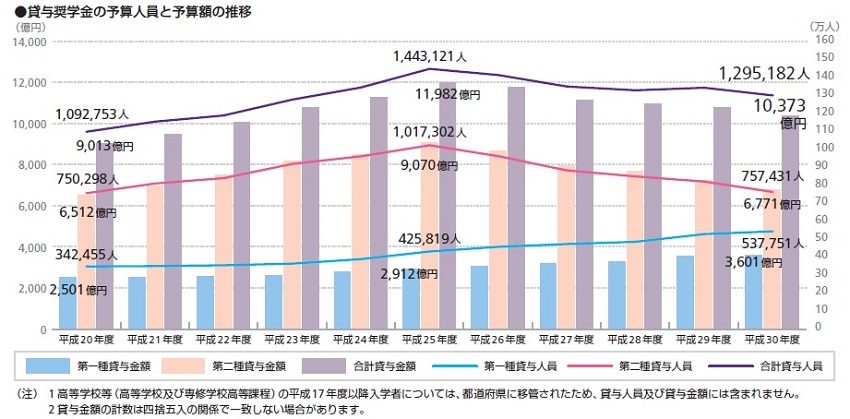

近年学費の値上がりや平均給与の低下に伴い、学生生活における奨学金の重要性が高まる一方で、2013~14年ころを境にこれまで増加してきた有利子の第二種奨学金利用者が減少に転じ、無利子の第一種奨学金利用者の伸びが加速する流れが起きている。奨学金の返還に苦しむ学生の状況に対する世論の高まりや、メディアの報道が増えたことが背景の一つだ。

貸与奨学金の予算人員と予算額の推移(提供:日本学生支援機構)

|

同機構は2014年4月、奨学金の返還が困難な奨学生への返還期限猶予の延長や基準の緩和、また奨学金延滞者にかかる延滞金の利率を年10%から5%に改めるなどの制度変更を行った。

また政府は2016年、返還の必要のない給付型奨学金の創設を決めた。2018年度から本格実施された給付型奨学金は、現在のところ毎月の給付額や事業全体に占める割合は少ないが、政府が昨年末に発表した幼児教育・高等教育無償化に向けた方針では、「給付型奨学金を大幅に拡充する等の措置を講ずる」として、通常国会での法案提出が明記された。

日本学生支援機構のソーシャルボンドの資金使途は、有利子の第二種奨学金だ。有利子から無利子への流れが加速するなかで、給付型奨学金や無利子の第一種奨学金を資金使途とすることも考えられるが、これらの財源は政府の補助金や一般会計からの借り入れをメインに行われていることもあり、現在の枠組みでは難しい点があるという。

幅広い学生を対象に学資を貸与する第二種奨学金を含め、事業全体を通じて教育の機会均等の実現に貢献していくとしている。

「自治体や企業などでも独自の奨学金事業を行っており、また同じような公共的・社会的意義がある事業でも、例えば我々のフレームワークを参考にしてもらえればと思う。そうしてESG債の供給が増えていくなかで、債券市場の発展に貢献できればと考えている」(有馬課長)