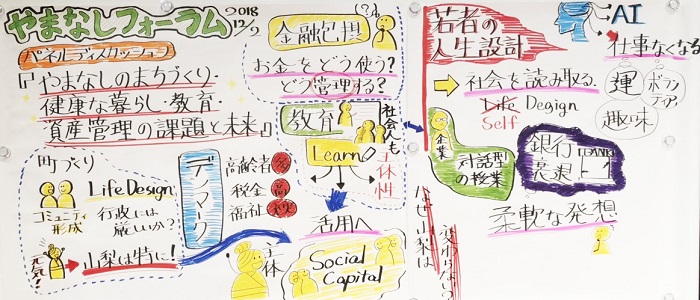

地域デザイン学会における学生によるGraphic Recording

|

1 経営はロジックか?アートか?

いま、アート(教養)と経営に関わる本が巷間に広まっている。『なぜ、世界のエリートはどんなに忙しくても美術館に行くのか?』『世界のビジネスリーダーがいまアートから学んでいること』『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?経営における「アート」と「サイエンス」』等々、ビジネス界ではアートや教養本が満載である。

実は2000年前後からこの話題はアメリカでは起こっており、MBA(経営学修士)ではなく、これからはむしろMA(学術修士)が重要だと言われていた。当時は、非キリスト系の国々へ市場開拓や工場進出するにあたって、その文化的差異の理解こそが重要だと認識されてきたところであった。

さらに、経営学のオーソリティーであるヘンリーミンツバーグは2004年にMANAGERS NOT MBAs(邦題『MBAが会社を滅ぼす』)というセンセーショナルなタイトルの本を出し、『マネジメントとは、本来、「クラフト(経験)」「アート(直感)」「サイエンス(分析)」の3つを適度にブレンドしたものでなくてはならない』と主張した。

今日、コンピュータの発展によってデータ分析偏重主義となってしまってはいないかという反省もあろう。またVUCA(不安定、不確実、複雑、曖昧)と言われ、過去のデータ分析からだけでは先が読めない時代に、先人の経験や経営者の直感がブレイクスルーへと繋がることも多いはずだ。

今年で100周年を迎えたPanasonicの創業者、松下幸之助氏は自宅に茶室を構えていたという。ダイエー創業者の中内㓛氏の「私の履歴書」によれば、家電製品を安売り始めたダイエーとの価格競争において、松下氏から中内氏へのお茶のお招きがあったそうだ。

二人は言葉をほとんど交わすこともなく、淡々と松下氏が中内氏をお茶でもてなした。そこで一言「中内さん、安売りを辞めてくれませんか」との声。中内氏は何も答えることなく、茶室を後にしたという。

この無言の空間には、言葉にも数字にもならない、動物的な直感力と爆発的な推進力で大企業を創業してきた二人の駆け引きがあったことであろう。この瞬間からメーカーによる流通系列化は崩れはじめ、その後の価格破壊に象徴される小売業者の相対的優位性が増して行くこととなったのだ。

2 創造性と共感性をいかに引き出すのか

今日でもう一つ注目すべきは、タフな組織をつくるためにはいかに社員の力を引き出し、また社会からの追い風を頂くことができる企業となるかがカギとなってきている。そのためには会議や意思決定の進め方においてもいかに共感を得るかが重要である。

これまでの日本型組織の会議においては、すでに根回しされている議案を粛々と進めていく意思決定のスタイルが一般的であった。また株主総会ではいかに株主(時には総会屋)からの反対意見が出ることなく、スムーズな進行に協力を得られるかが総務部の腕の見せ所であった。

今でも大企業や行政との仕事において、こうした雰囲気の会議に遭遇することは少なくない。「講演の後に、役員も交えたSDGs(持続可能な開発目標)に向けた新規事業提案のワークショップをしましょう」と提案しようものなら「ちょっと待った」となることがほとんどだ。「若い人はともかく、役員はそうした進め方に慣れていない」「ウチの社風には合わない」との回答が多い。

SGDsは背広に国連のピンバッジを付けたり、ウェブサイトにSDGsに関わる事業報告を載せることだけではない。17番目にパートナーシップの目標があるように、社会的課題に対し各立場を超えていかに連携して解決して行くべきかというオープン・マインドな姿勢にこそあるのだろう。

そのためにはミーティングのファシリテーションによって、いかに参加者のコミットメントを引き上げ、議論した内容を振り返り、皆で共有できるかが重要である。冒頭の写真は、地域デザイン学会でのパネル・ディスカッションをGraphic Recordingにて学生がまとめたものである。参加者の多くが納得しながら写真を撮って帰った。

聴講者にはそれぞれの聴き方があったかと思うが、何も記録がなければ単なる時空間を過ごしただけで形に残らない。かと言って議事録を後日配信しても何人がみるであろうか?むしろ、この図をもとにその場で内容をレビューするだけで、頭の整理と参加者の共感がグッと深まるのである。ビジュアルは共感や動機づけには、とても有効な方法であろう。

図表1 ロジックとアートの各々の強み

|

3 アート化するサステナブル・ニュース

サステナビリティに関するメディアも、本「サステナブル・ブランド ジャパン」サイトを始め、いくつかのメディアが立ち上がっている。それらに総じて共通するのは、感傷的であったり、アーティスティックであったりと各記事に貼られた写真が感情に訴えることだろう。米系のタブロイド紙のアート版などは昔から写真にコダワリがあったが、その感覚がサステナビリティのサイトにはあるようだ。

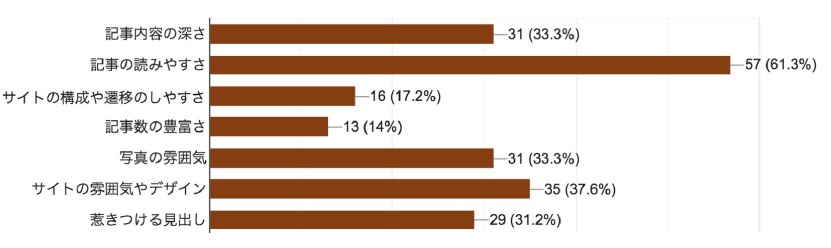

そこで、大学生にサステナビリティ系のオンラインメディアについて調査したところ、図表2が得られた。93名の回答である。

図表2 あなたがサイト選びに重視することは何ですか?(複数回答可)

|

記事の読みやすさの次にくるのは、サイトや写真の雰囲気やデザインとなっている。記事の内容の深さや豊富さ、惹きつける見出しなど、紙媒体で重視されているものが上位ではないのだ。

また新聞メディアのように、保守か革新かという政治的立場を背景に主張するのではなく、政治的には中立でありながらも「いいものは良い、ダメなものはダメ」という感性を重視している。学生に聞いたところ「これだけ情報が多い時代に、温暖化や原発を例に取っても嘘だという論調もあれば、問題だという論調もある。専門家ですら意見が分かれているのに、右だ左だでは判断できません」とのことだった。それよりもいかに心のヒダに刺さるかが重要だというのだ。

決して論理や数字を軽視して煽動的になれということではないが、必ずしも分析の正しさだけで伝わる時代環境ではないことだけは間違いないであろう。翻って自社のニュース配信やウェブサイトはこの条件にどう対応しているかを見直してみてはいかがであろうか。

青木 茂樹 (あおき・しげき)

サステナブル・ブランド国際会議 アカデミック・プロデューサー 駒澤大学経営学部 市場戦略学科 教授

1997年 慶應義塾大学大学院博士課程単位取得。山梨学院大学商学部教授、 University of Southern California Marshall School 客員研究員、Aalborg University Business School 客員研究員(2022年4月〜2024年3月)などを歴任。 多くの企業の新規事業の立ち上げやブランド構築に携わる。地方創生にも関わり、山梨県産業振興ビジョン策定委員、NPOやまなしサイクルプロジェクト理事長。人財育成として、私立大学情報教育協会FD/ICT活用研究会委員、経産省第1回社会人基礎力大賞を指導。やまなし大使。