|

ブランドイメージを高めたい!でも、うちの規模じゃ、広告宣伝の費用がないし、BtoBだし・・・。じゃあ、思い切って社名やロゴマークを変えてみよう、などなど。このモヤモヤ感を払拭するために、ここで一度ブランドの変遷を押さえておきましょう。

「ブランド」の生い立ち

「ブランド」という考え方は、80年代後半から盛んになってきましたが、実は70年代以前から、「ブランド」や「ブランディング」という言葉は使われていました。その頃は、岩戸景気、オリンピック景気、いざなぎ景気と好景気が続き、消費ブームが到来し、家電や自動車などが大きく普及しました。

その一方で、技術の進歩で商品がコモディティー化(差別性を失い、価格競争になりやすい状態)し、企業イメージで差別化する方が有効とする戦略も多用されました。

|

「かっこいいCF=かっこいいブランド=いいブランド」という考え方がまかり通っており、広告キャンペーン主導型でした。言わば、つくられた企業イメージで語られた時代でした。

自動車や化粧品メーカーなどでは、いいCFを創るために、海外ロケに出かけ、有名カメラマンを起用し、人気の外国人タレントをキャスティング・・・というのは定番のようになっていました。その当時は、「ブランド」というよりは、「ブランドイメージ」という言い方がよくされていました。この名残で、まだまだブランドというと「ブランドイメージ」と錯綜してしまう傾向があるようです。

|

ところが、往々にして、その「イメージ」と「実体」にギャップが発生し、消費者・生活者は、「イメージ」だけを商品選択の基準に置かなくなっていきます。そして70年代に入ると、石油危機で高度経済成長は終焉を告げ、欠陥商品や贈収賄などの企業の不当行為が露呈し、大企業に対する信認が大きく揺らぎました。

この頃、「企業の社会的責任」という概念が意識され始めます。70年代の企業は、不況や逆境時を経験したことにより、表面的な企業イメージづくりの取り組みを、本来の経営戦略に近づける機会を得たといえます。過去の営利本位の考え方から、時代が求める「社会の中における企業の役割」という視点を持つようになりました。

|

そこで、「もう少しブランドの中身、実体をしっかりさせて、ブランドの価値を総合的に上げていこう」という考え方が芽生えてきます。この頃になると、飛躍的な技術革新により、商品・サービスの差別化が困難となってきます。ただ力点は、売れる仕組みをサポートする、広告・マーケティング視点でのコミュニケーションが主体でした。

そして、80年代に入ると、CI(Corporate Identity)が企業の経営戦略として社会現象といえるまでに注目されました。この時期、日本企業は急速な円高の進展・定着等の経済環境の変化に対応して、業種の枠を超えた多角化が進展しつつあり、業態に合わなくなった社名を変更する企業が相次ぎました。

企業のシンボルマークの改変は必須のような文脈で捉えられてしまったがために、残念ながら、「お金がかかる」「表層的」といった印象を持たれてしまいました。競合他社との差別化を図るためビジュアル面に注目し、企業の見た目をリフレッシュして統一感を持たせることが主目的になってしまったのが、ブームとして語られてしまうことが多い一因です。

これに対して、ブランディングは、まずは企業の内側、すなわち実体に着目し、強みや持ち味、課題を見出し、そこから外へ向かっていく体質改善そのものまでを包含した一連の活動です。

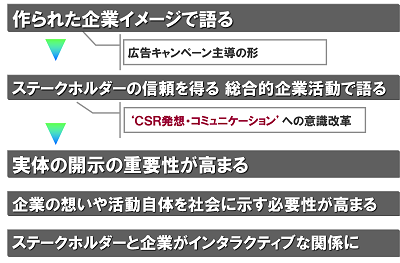

ステークホルダーの信頼を得る、総合的企業活動で語る

このような歴史を経て今、ブランド戦略は、「企業の実体」を基軸に、顧客のみならず広くステークホルダーからの支持獲得を図る戦略として捉えられています。企業がテークホルダーに対して、「自分は何者」であって、何を「約束」できるかが、大変重要になってきています。実体から発露する得意技と個性こそが「ブランド・アイデンティティ」、すなわち「らしさ」です。この探求こそがブランディングのスタートラインであり、ブランドを送り出す側と受け取る側の共通言語となります。

イメージ主導(見た目)だけのコミュニケーションから、実体発のコミュニケーションへの移行が必須となりました。ステークホルダーの信頼を得る総合的企業活動で語る時代の到来です。実体の開示の重要性が高まり、企業の想いや活動自体を社会に示す必要性が重視されてきています。マスメディアによる企業からの一方通行ではなく、ステークホルダーと企業とのインタラクティブな関係が基本となりました。CSR発想のコミュニケーションへの意識改革が求められています。

ブランディングは、実体から導き出された「ブランド・アイデンティティ(らしさ)」を目に見えるシンボルマークに託して、その約束(ブランド・プロミス)を一貫して守れるようマネジメントしていくことで生成・強化されていきます。ブランド戦略は、Credibility(企業の実体)とVisibility(目に見えること)の合わせ技です。

|

そして、その上で「時代性(現代社会への対応力)」をビルトインすれば、「CSRブランディング」の領域に到達します。時代性とは、時代の変化をしなやかに捉え、それに応じることです。

CSRブランディングは、時代に選ばれ、次代にも輝き続ける戦略メソッドです。

細田 悦弘 (ほそだ・えつひろ)

公益社団法人 日本マーケティング協会 「サステナブル・ブランディング講座」 講師 一般社団法人日本能率協会 主任講師

1982年 中央大学法学部卒業後、キヤノン販売(現キヤノンマーケティングジャパン) 入社。営業からマーケティング部門を経て、宣伝部及びブランドマネジメントを担当後、CSR推進部長を経験。現在は、企業や教育・研修機関等での講演・講義と共に、企業ブランディングやサステナビリティ分野のコンサルティングに携わる。ブランドやサステナビリティに関する社内啓発活動や社内外でのセミナー講師の実績豊富。 聴き手の心に響く、楽しく奥深い「細田語録」を持ち味とし、理論や実践手法のわかりやすい解説・指導法に定評がある。 Sustainable Brands Japan(SB-J) コラムニスト、経営品質協議会認定セルフアセッサー、一般社団法人日本能率協会「新しい経営のあり方研究会」メンバー、土木学会「土木広報大賞」 選定委員。社内外のブランディング・CSR・サステナビリティのセミナー講師の実績多数。 ◎専門分野:サステナビリティ、ブランディング、コミュニケーション、メディア史 ◎著書 等: 「選ばれ続ける会社とは―サステナビリティ時代の企業ブランディング」(産業編集センター刊)、「企業ブランディングを実現するCSR」(産業編集センター刊)共著、公益社団法人日本監査役協会「月刊監査役」(2023年8月号) / 東洋経済・臨時増刊「CSR特集」(2008.2.20号)、一般社団法人日本能率協会「JMAマネジメント」(2013.10月号) / (2021.4月号)、環境会議「CSRコミュニケーション」(2010年秋号)、東洋経済・就職情報誌「GOTO」(2010年度版)、日経ブランディング(2006年12月号) 、 一般社団法人企業研究会「Business Research」(2019年7/8月号)、ウェブサイト「Sustainable Brands Japan」:連載コラム(2016.6~)など。