|

2018年6月にバンクーバーで開催されたSB国際会議。日本人参加者として、個別に参加したBreak Out Session(テーマごとの個別セッション)を中心に、日本ではまだ語られていないトレンドや現地の雰囲気を全3回に渡って紹介します。

第3回は「自然への敬意とサステナビリティ」をテーマに、米国ワシントン州に本社を置くアウトドアメーカーREI (Recreational Equipment, Inc.)のAlex Thompson (VP Brand Stewardship and Impact担当)による講演をご紹介します。

|

REIはアウトドアブランドメーカーとしてのブランドづくりとして、アウトドア体験を通しての本質的なサステナビリティ変革、社会づくりを目指しています。サステナビリティをビジネスとして関わる私たちだからこそ、ビジネスリーダーこそ、自然と繋がり続けていくことへの必要性が語られました。

ブランド部門責任者のAlex氏ですが、さすがアウトドアブランドの会社。カジュアルな自社ブランドTシャツを着ての登場。そしてプレゼンテーションのスタートは、参加者全員に対してこんな問いが投げかけられました。

「しばらく、目を閉じてください。あなたにとって冷静で落ち着いていられる場所、自分らしくいられる場所を想像してみてください」

―ざわつきから沈黙―

「もし、その場所がどこか自然(Nature)に関係する場所だった人は手を挙げてください。そして周囲の方々を見てください」

―8割以上の人が手を挙げる(自分も含めて)―

|

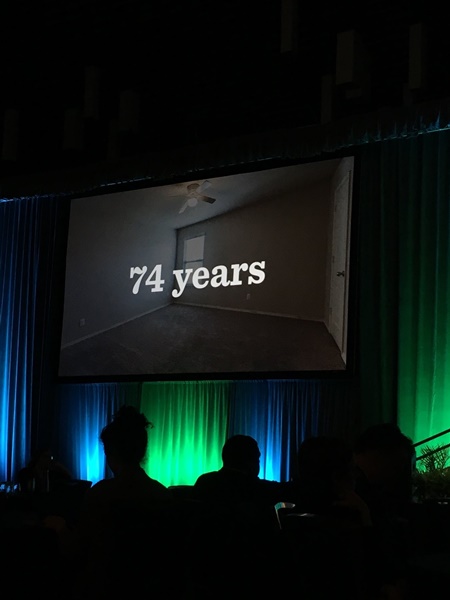

想像以上に多くの人達が、「自然」が自分たちにとって大切な存在である事に気がつかされた瞬間でもありました。ハーバード大学の調査結果によると、私たち人間の活動のうち、約95%をインドアで過ごしているとのこと(北米)。それを別の形で換算すると、なんと人生の74年間はインドアで生活しているという驚くべき事実が紹介されました。

なぜ彼はこうした話を持ち出したのでしょうか?アウトドア用品の会社の彼だからこそ言えるサステナビリティの本質が語られ始めます。

“No one will protect what they don’t care about; and no one will care about what they have never experienced.”

“大切にしたいと思わないものに対して、守ることができる人など存在しない。経験したことのがないものに対して、大切にすることができる人など存在しない”

つまり、サステナビリティやSDGs(持続可能な開発目標)などを推進していく上で、環境問題や社会問題などに対して、実際の体験からの関心がない限り、本気でその課題に向き合う事は中々難しいというメッセージです。

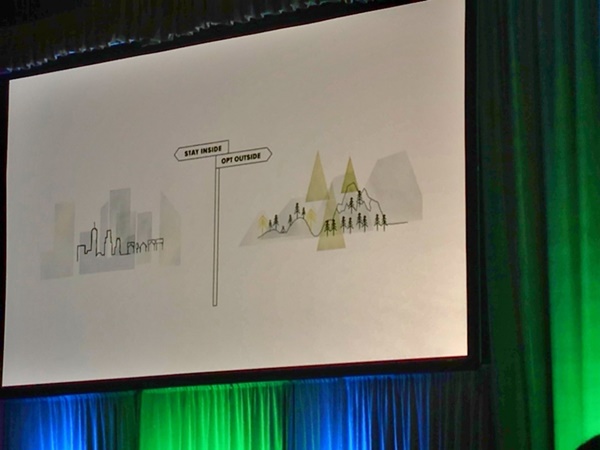

物理的、精神的に分断と乖離が起こっているイメージ

|

組織がサステナビリティ変革を推進していく上での大きな課題は、自然といったアウトドアな環境に対して2種類の分断(セパレーション)が起こっていることです。一つが物理的な分断。二つ目が精神的な分断です。特に現代社会の私たちは、「自然という存在」から両方の側面で分断と乖離が進んでいるので、より環境問題などに対して本気でコミットしていくことが難しくなってきているのです。しかし先ほどの問いの結果のように、私たちの本能としては自然という環境を本当は求めているのです。

さらに、REIがリサーチしてまとめた「The Path Ahead9つの真実の冊子」より、私たちの現代社会の生活に関する驚くべき3つの事実が紹介されていきます。

真実1:子供たちが外で遊ぶ平均的な時間は、1日あたり4〜7分

真実2:世界人口の約半数が都市部に移り住んでいる

真実3:約50%の若者がメンタル的な問題を抱えている

その結果、肥満、精神的不安定、学力の低下、いじめの誘発、健康障害など様々な社会的問題を引き起こしているのです。

しかし、毎日約20分でも外を歩くだけで、北米を中心に大きな問題となっている肥満の問題を大きく解決できます。アウトドアで過ごすことで、精神的なストレス解消にもなるし、日本の森林浴(Forest Bathing) という言葉も、プレゼンテーションの中で紹介されておりました。

今こそ、生涯に渡ってアウトドアを愛することに目覚める時と語るAlex氏

|

また、組織やチームで問題にぶつかった時、どうか会議室から出てアウトドアな場所で対話をして欲しいと強い言葉で語られました。私たち人間よりもはるか長い年月を生きている自然の叡智が、問題を解決してくれる経験を彼らは何度もしているようです。

REIの創業時からの文化としても、常にアウトドアに出かけ、敬意を持って大切にしていく経験を重要視しています。水を大切にできない人がどうしてカヤックのパドルを漕ぐことができるのでしょうか? 森を大切にできない人がどうしてハイキングを楽しむことができるのでしょうか? 経験からくる自然への敬意が、サステナビリティ活動とのつながり、変革に大きく繋がっていくと彼らは信じているそうです。

実際に私も北米のREIのショップに何度か訪れた事もありますが、物を売るより体験型ワークショップであったり、スクールだったり、自然と人が繋がる場を提供していたのが印象的でした。まさに彼らのサステナビリティに対するコミットメントとブランド戦略と言えます。

最後にREIの大きなサステナビリティ活動の一つとして「#OptOutside」について語られました。これは、3年前に「もっとアウトドアに行こう!」というコンセプトでスタートしたREIのキャンペーンです。

紹介された#OptOutsideのキャンペーン

|

約3年前、米国の小売業界にとって最大の書き入れ時となるブラック・フライデーに、全143店舗を休業し、12,000人の従業員に対してアウトドアに出て遊ぶことを推奨する形で、このキャンペーンがスタートしました。

ブラックフライデー・セールとは、クリスマス目前の全米最大の大安売りの日で(日本でいうと年始のセールのようなもの)、多くの客がお店に殺到し、過去にも大きなパニックが起こっています。店の経営が赤字から一気に黒字になることから、この名前がつけられたとも言われています。

米国の小売業界が一斉に実施するブラックフライデー・セールに対しては、その過熱ぶりを問題視する声も高まっています。REIは、今回の決断を他の企業に対しても参加を呼びかけ、#OptOusideのハッシュタグキャンペーンは大きく広がりました。

これまで約5億人もの人たちが、このキャンペーンをきっかけに、ブラック・フライデーに働いたり、買い物に熱中したりすることを止めました。その代わりにアウトドアに出かけ、大自然の中で家族や友人との大切な時間を過ごしたそうです。スバルやユニリーバーといった大企業も含めた約700の組織もこのキャンペーンに賛同。更なる広がりが生まれてきています。

REIのサステナビリティ戦略は、表面的なブランド戦略ではなく、組織で働く社員と家族、コミュニティの人たち、そして大いなる自然への敬意から生まれてきたものです。こうしたサステナビリティへのコミットメントから、私たちが学べる事は沢山あるでしょう。

東 嗣了(あずま ひであき)

サステナビリティ・リーダーシップコンサルタント

これまで400社、3万人以上を対象に、人と組織の本質的な変化・変革を支援。左脳的なロジックと右脳的な感性をバランス良く取り入れることが強み。日本におけるサステナビリティ・リーダーの育成に情熱を注ぐ。バイオミミクリーのコンサルティング会社「Biomimicry 3.8」の共同創業者であるデイナ・バウマイスター氏から、直接指導を受ける中、共創型ラーニングコミュニティ「バイオミミクリー大学」を立ち上げ、リジェネレーションに向けたシステム変容を支援している。アリゾナ州立大学院サステナビリティ・リーダーシップ学エグゼクティブ修士。(株式会社SYSTEMIC CHANGE www.systemichange.com )