Image credit: shutterstock

|

今回は、脱炭素の「柔軟性」を取り上げるコラムの後編である。

前編(10月31日掲載)では、脱炭素の最重要ツールである再生可能エネルギーの主流、VRE(変動的再生エネ=風力+太陽光発電)の重要性とその拡大方法としての「柔軟性」を説明した。

日本では、柔軟性はあまり話題にならず、馴染みのないままここまできている。政府から発信されるのは、再生エネが“お天気任せで、これ以上入らない”などというネガティブなものが多い。一方、日本よりはるかに再生エネ、VREの導入率が高い欧州などでは柔軟性の考え方は常識とされ、効率的でコストを抑えた導入策が研究、実行されている。

後編では、ドイツやスペインが、なぜ日本より格段に高い再生エネ率を可能としているのか、改めて根本的なところから分かりやすくお話ししたい。

VRE拡大と柔軟性の密接な関係

少し前編のおさらいをしておこう。

VREとは、Variable Renewable Energyの頭文字を取ったもので、太陽光発電と風力発電を合わせて指す。天候によって発電量が変化(可変的)する一方、燃料費はゼロの再生エネ電源である。また、設備コストが原発や大型火力発電に比べて比較的小さく、今、世界の国々はVRE導入に最も積極的である。2050年での世界のVREは電力量全体の3分の2が見込まれている(IEAのデータより)。

ただし、いわゆる“お天気任せ”のため、一定量のVREの導入が進むと需給バランスの関係で、発電を制御する「出力抑制」などが起きる。再生エネが入りにくくなるのである。

柔軟性(=flexibility)はこの解決法として提示されたもので、その拡大策として、「発電所の利用」、「発電、系統負荷などの予測」、「DRなどの需要側対策」、「送電網の増強など」、「抑制、バランシング」、「貯蔵(蓄電)」などさまざまある。日本でよく言われる「再生エネの過不足を火力発電で埋める」のは、間違ってはいないが、柔軟性のひとつでしかない。

日本はVREの割合が2023年でおよそ12%と、欧州の再生エネ先進国の40%前後に比べ極端に低い。ところが、2030年時点での「VRE統合の段階=柔軟性の必要性」は、その欧州諸国とほぼ同じフェーズ4(VREがほぼすべての需要を満たす時間がある段階)と高くなっている※。

言い換えると、日本はVREの割合が少ない段階から、柔軟性をより検討しなければならないということである。これは一体どういうことなのだろう。

※コラム前編の「各国のVRE統合の段階(2023-2030)」のグラフを参照のこと

ドイツの「風力発電と太陽光発電の理想的なバランス」導入は、柔軟性の拡大

一つの原因は、太陽光発電への偏りである。VREトータルでは12%程度だが、日本では風力発電と太陽光発電の比率はほぼ1対10と圧倒的に太陽光発電が多く、ここからいくつかの課題が生まれている。

風力発電と太陽光発電には、実は自然の補完関係がある。

太陽光が昼間だけの発電なのに対して、風力は夜も発電する。また、季節で見ると、冬は日差しが減って太陽光発電が減少するが、風が強くなって風力発電が活躍しやすい。この結果、両方を一定のバランスで導入することで、1日の需要に合った形(夜は少なめで昼多めの発電)と季節の需要(ほぼ1年を通してフラットな発電)が達成できる。この結果、供給と需要とのバランスもとりやすくなり、出力抑制が緩和される。

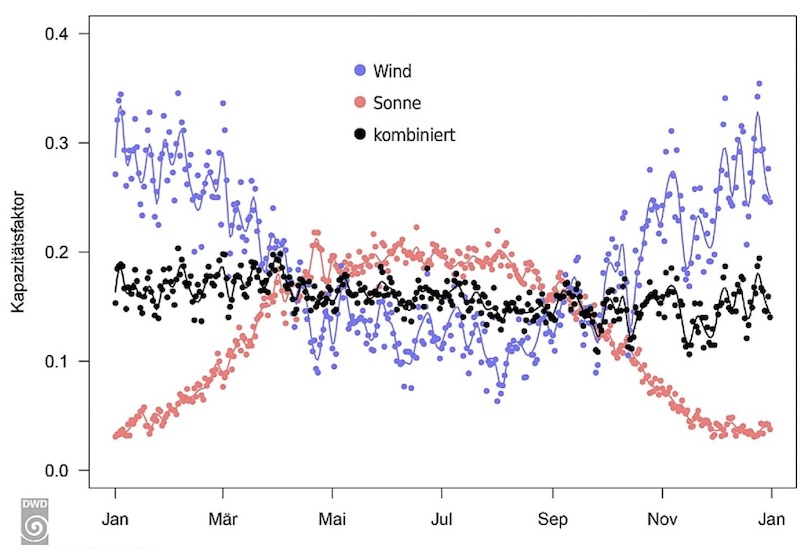

ドイツにおける太陽光発電と風力発電の月別の容量変化(1995-2015) 出典:DWD

|

上のグラフは、ドイツにおける20年間の年間のVREの発電をプロットしたもので、赤の太陽光と青の風力を合わせると、年間を通して平準化される(黒)ことが分かる。

太陽光と風力のバランスをとる事が、柔軟性の増大となり、結果として再生エネ導入を促進するのである。

この現象を知っているという読者は多いと思うが、ドイツではこの比率をきちんと研究機関で算定しており、それを国が施策に取り入れて実現に結び付けている。

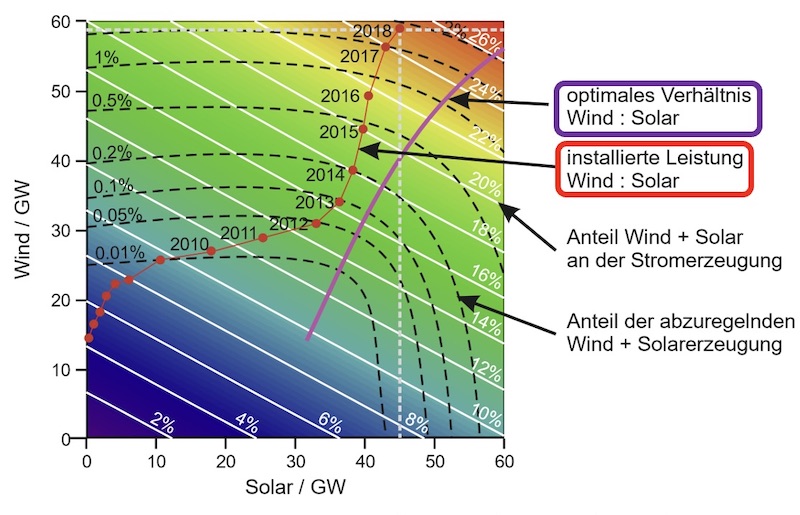

ドイツの風力発電と太陽光発電の理想的な比率(2019年版) 出典:Fraunhofer ISE

|

上は、ドイツの世界的な太陽光発電の研究機関Fraunhofer ISEがまとめた「理想的な風力と太陽光の比率」のグラフである。

縦軸が風力発電の導入容量、横軸が太陽光発電の導入容量で、赤い曲線が年ごとのVREの現状の比率を示している。一方、その線のやや右下の紫色の線が、理想的な比率曲線である。ドイツでは風力発電が先に導入され、太陽光発電が追い付いていないことがわかる。2013年あたりで、いったん理想に近づいたが、その後太陽光の導入が停滞し、再び乖離(かいり)し始めてしまった。

ドイツ政府は、これらのデータや助言を実際の政策に活かしているところが日本と違う。例えば、ドイツのFIT制度で太陽光発電の買取価格をより高くすることや、現在では、毎年の導入目標を風力、太陽光で別々に設定している。2024年は、太陽光発電の目標が、陸上風力の6GWの2倍以上の13GWと変わらず重きが置かれた。

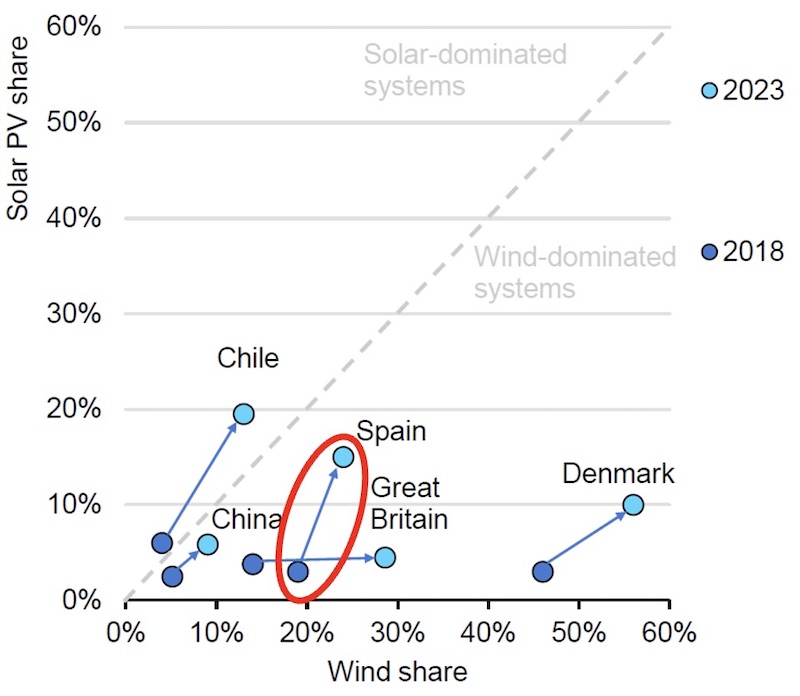

各国のVREシェアの変化(2018-2023) 出典:IEA「Integrating Solar and Wind」

|

スペインもこのところVREの伸長が著しい。2018年からの5年間で風力が発電量の25%程度を占めるようになり、弱かった太陽光は10%台後半にまで増加した。2028年には、VREが全体の3分の2を占めるとIEAは予測している。

スペインは、2010年代から唯一の送電事業者Red Eléctrica de Espana(REE)が送電網の先進的な管理を行っていて、当時、日本からの視察が殺到したこともある。

2022年にはSRAPというリアルタイム系統の自動監視システムを導入している。これによって系統混雑の不測の事態が発生した場合、発電所の出力を自動的に停止することまでができようになった。IEAによると、数TWh規模の抑制が回避できるようになったとされる。

スペインは、風力と太陽光のバランスの改善という基本的なものから、最先端技術を使った系統管理による柔軟性の拡大などを駆使して、フェーズ4(最初のグラフ)に対応しているのである。

具体的な柔軟性の利用による、出力抑制の緩和効果

アジアの中でVREの伸びが注目されているが、東南アジアのタイである。

コラム前編で紹介した「各国のVRE統合の段階(2023-2030)」のグラフの一番右に位置していて、今後VREの拡大に合わせて、フェーズ2に進むとされている。

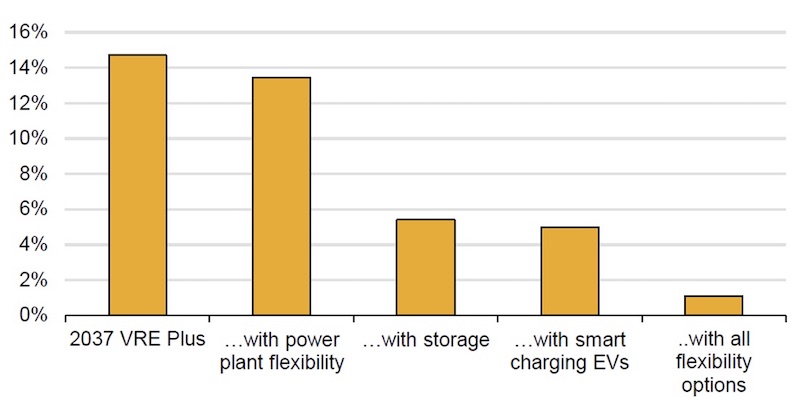

タイにおける、さまざまな柔軟性対策を行った場合の出力抑制の緩和効果 出典:IEA「Integrating Solar and Wind」

|

その時に課題となるのがVREの出力抑制である。上のグラフの一番左にあるように、2037年の最も導入が進んだ場合の抑制率は、15%近くになるとIEAは予想している。

しかし、ここで柔軟性が効いてくる。右の4つの棒グラフは、それぞれの柔軟性が追加された場合の出力抑制率を表している。

左から2番目、3番目と見ると、以下のようになる。

■「発電所のコントロール」追加の場合:出力抑制14%弱

■「蓄電池などの貯蔵」追加の場合:5~6%

■「EVのスマート充電」追加の場合:5%程度

■「すべての出力抑制」利用の場合:1%

15%もの激しい抑制の予想が、柔軟性の利用によって1%にまで下がるのである。これによって、さらなる再生エネの導入が可能になる。

脱炭素に最重要なVREが増えると、課題は起きる(フェーズが上がる)が、さまざまな柔軟性を駆使すれば、解決はできる。2回に渡ったコラムで知ってもらいたかった重要な点は、そこである。再生エネ電力が欧州並みやそれ以上の割合になっても、対応が可能だというのが、世界の常識である。

対策は火力発電を増やすしかないとか、再生エネは一定以上入らないという議論は、20世紀にドイツの電力会社が実際に主張したことである。今や、笑い話になっているが。

使用したIEAの報告書「風力と太陽光の統合」は、ある意味で思考停止している日本のエネルギー政策への前向きな回答だ。これ以上、世界から孤立しないためにも、官民の誰もが知っておきたい再エネ政策の基本であると言っておきたい。

北村 和也(きたむら かずや)

日本再生可能エネルギー総合研究所代表、日本再生エネリンク代表取締役、埼玉大学社会変革研究センター・脱炭素推進部門 客員教授

民放テレビ局で報道取材、環境関連番組などを制作した後、1998年にドイツに留学。帰国後、バイオマス関係のベンチャービジネスなどに携わる。2011年に日本再生可能エネルギー総合研究所、2013年に日本再生エネリンクを設立。2019年、地域活性エネルギーリンク協議会の代表理事に就任。エネルギージャーナリストとして講演や執筆、エネルギー関係のテレビ番組の構成、制作を手がけ、再生エネ普及のための情報収集と発信を行う。また再生エネや脱炭素化に関する民間企業へのコンサルティングや自治体のアドバイザーとなるほか、地域や自治体新電力の設立や事業支援など地域活性化のサポートを行う。