|

SB国際会議2024東京・丸の内

Day1 イノベーションオープン

SB国際会議2024東京・丸の内初日のイノベーションオープン。前半では、環境省主催の「グッドライフアワード」の2023年度最優秀賞に輝いたNPO法人愛のまちエコ倶楽部(滋賀県東近江市)が登壇。後半では、高校生の探究活動を本格的な研究活動に発展させようと活動しているNPO法人IHRP(全国高校生異分野融合型研究プログラム)が登壇し、それぞれ、取り組みの概要と意義を明かした。(横田伸治)

第11回グッドライフアワード環境大臣賞最優秀賞

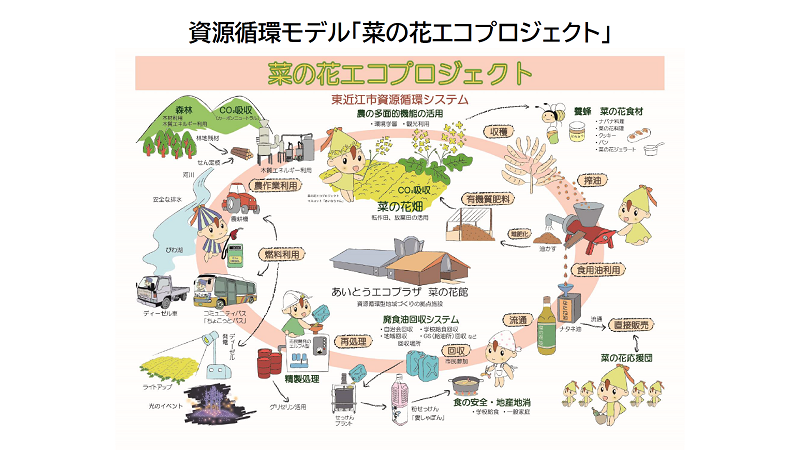

「持続可能な地域を未来へつなぐ『菜の花エコプロジェクト』」NPO法人愛のまちエコ倶楽部

パネリスト

清間笑奈・環境省 大臣官房地域政策課 地域循環共生圏推進室

伊藤真也・NPO法人愛のまちエコ倶楽部 事務局次長

(所属・肩書は開催当時)

菜の花から生み出す地域循環と農業の未来

清間氏

|

環境省が主催するグッドライフアワードは、環境にやさしい社会の実現を目指して「環境と社会によい暮らし」に関わる活動や取り組みを評価する表彰制度だ。環境省の清間笑奈氏は「地域資源を活用し、環境・経済・社会を良くしていく事業の中で、キラリと光るものを表彰し、応援するもので、SDGsの見本市と言える」と説明し、「あなたがやっていることも、実は環境大臣賞の候補です」と会場に向けて次年度の応募を呼び掛けた。

第11回となる2023年度の最優秀賞は、滋賀県東近江市をフィールドとするNPO法人愛のまちエコ倶楽部の、「持続可能な地域を未来へつなぐ『菜の花エコプロジェクト』」だった。使用済みのてんぷら油をバイオディーゼル燃料などに再利用するプロジェクトで、同市では年間約3万リットルの廃油が生じており、これを燃料として活用することで年間約100トンのCO2削減につながるという。

(講演資料より)

|

伊藤氏

|

同法人では廃油の再活用のみならず、地域での菜の花栽培により独自の菜種油「菜ばかり」を製造し、学校給食に展開。同法人の伊藤真也氏は「(廃油のエネルギーを活用して)農村地域で菜の花を育て、種を取って搾油し、美味しい油を作り、給食などに使う。そこで出た廃油はまた再利用するという循環になる」と意義を語る。

一方、農業の後継者不足が深刻な問題となっている中、農業に興味がある都市部の若年層と地域農村をマッチングし、農業体験や農家民泊のコーディネートや、新規就農支援も手掛けている。伊藤氏は今後の目標として、「農村資源を生かした新しい暮らし方の創出」を挙げた。都市部の若者が移住を決める前に、その地域の暮らしや住民と関わる機会が必要だとして、地域の空き家を買い取り、ゲストハウスや飲食業などができるレンタルスペースにすることで、移住を検討している人が地域に入るきっかけをつくっている。伊藤氏は「これからもこの活動を通して、地域の方々と未来を共にしていく」と決意を述べた。

IHRP 2023年度活動テーマ

「青い、地球の、課題。」

パネリスト

荒井日菜子・NPO法人IHRP(全国高校生異分野融合型研究プログラム) 企画班運営

齋藤花帆南、中辻知代、大河原颯、福岡さくら・IHRP3期生

高校生の探究が、未来を作る研究に

荒井氏

|

IHRPは、高校生のささいな好奇心を本格的な研究活動に発展させようと、国内外の大学生が運営する団体であり、「異分野融合と地方格差の解消」をキーワードに、研究者や企業との連携を図りながら、高校生向けに半年間のプログラムを実施している。IHRPの荒井日菜子氏は、今年度の研究テーマは「『青い、地球の、課題』。」だと説明。「空」や「水」など青いものが研究対象であり、また「青」には「成熟していない、まだ知られていない課題」といった意味を込めているという。

続いて、実際に活動してきた3期生の高校生4人の発表があった。

齋藤氏

|

まず発表したのは、「納豆powerグループ」の齋藤花帆南氏で、世界の3人に1人が安全に管理された水を飲めない状況を打破したいと活動を始めたという。納豆の「ねばねば」の主成分であるPGA(ポリグルタミン酸)に水の浄化作用があると知り、市販の納豆から成分を抽出する実験をした。水の浄化には、PGAの凝集と汚水との攪拌(かくはん)がポイントになるが、大切にしたのは「サステナブルな水処理」であり、コストがかからず現地の人が使い続けることができることを意識したという。水は通る穴が小さいと水流は速くなる性質がある。そうした特性を生かしたJMSシステム(噴流攪拌固液分離装置)の原理を応用し、牛乳パックを使って装置の実験をしたが思うような成果は得られなかった。しかしそれは水圧や流量が足りないためであり「供給人数別のシミュレーションから、実際のシステム規模では攪拌できると考えている」と力強く語った。

折り紙の技法と段ボール素材で作った椅子を説明する中辻氏(中央)

|

続いて発表した中辻知代氏は、「みなさんが今座っている椅子が無くなったら、どう思いますか?」と問いかけ、世界では戦争や災害地域で椅子が不足している現状を説明した。そうした課題解決のために、得意だった折り紙の技法と段ボール素材に着目し、椅子の制作に取り組んでいるという。実は登壇者が座っている椅子は、中辻氏の研究から生まれたものだ。中辻氏の研究では、丈夫さや座り心地を重視し、椅子の脚部形状を試行錯誤し、最終的に670グラムの段ボールで130キログラムに耐えうる椅子を開発できた。中辻氏は「今後は世界各国の被災地や紛争地帯で実験をしたいし、世界中のあらゆる言語で『折り紙チェア』の作り方パンフレットを作成したい」と意気込んだ。

大河原氏

|

大河原颯氏は「化石燃料に依存せず多様なエネルギーを確保したい」として、身近な乗り物の自転車に注目した。自転車による通勤・通学でどれだけのエネルギーを回収できるかを検証するため、計測装置を用いて東京の世田谷から東京国際フォーラム(千代田)までの約20キロメートルを実際に走行。このデータから「都内の全自転車利用者が行えば、一日で1578.1kwhを得られる」と手応えを得た。これは、3日で1トンの石油使用を抑えられるエネルギー量に相当する。多くの人を巻き込む手法としては、「回収したエネルギーの見える化」を提案し、「若い世代には面白さや流行が大切。ゲーム感覚で、回収したエネルギー量で競争するなどして取り組みを広めていきたい」と語った。

福岡氏

|

最後に発表した福岡さくら氏の研究テーマは「タバコの葉が植物に与える影響」だ。毎朝通学路のごみ拾いをしているという福岡氏は、ポイ捨てされたタバコの吸い殻の多さに気付き、タバコが自然環境に与える影響を調べることにした。タバコの葉がカイワレ大根の発芽率にどのような影響を与えるかを実験してみると、発芽前の種にタバコの葉を与えた場合、発芽率や成長率が低下することが分かった。「タバコのごみはたくさんあるが、健康被害に話題が集まり、環境に与える影響については注目されてこなかった。今後はさらに、タバコの葉が影響する範囲の広さを調べていきたい」とさらに研究を進めていく。

4人の研究はそれぞれ、仮説にとどまらず実験・実証を繰り返してきており、会場からは研究内容のレベルの高さに拍手が送られた。荒井氏は「こうした研究は、高校生の素朴な疑問や身の回りの課題から始まった。高校生にとっても、将来の社会にとっても大切なプロセスだと思う」とまとめた。

横田 伸治(よこた・しんじ)

東京都練馬区出身。東京大学文学部卒業後、毎日新聞社記者、認定NPO法人カタリバを経てフリーライター。若者の居場所づくり・社会参画、まちづくりの領域でも活動中。