|

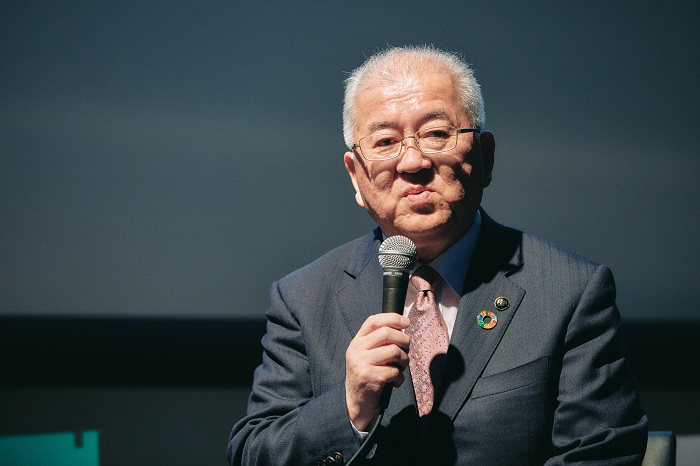

東北の地で、まさにヒストリーとストーリーをつなぎ、地域を背負う次世代に夢と希望を与える取り組みを打ち出し続ける自治体がある。岩手県一関市だ。第2回未来まちづくりフォーラム特別セッションでは、その立役者である勝部修市長に「世界を観る眼で一関を拓く〜黄金が奏でる持続可能なアクションプラン」と題して、SDGsへの熱い思いを語ってもらった(聞き手はフィールド・デザイン・ネットワークス代表取締役で、専修大学経営学部特任教授の見山謙一郎氏)。(廣末智子)

ジパングの夢900年経て再び

見山:勝部市長は東京オリンピック・パラリンピックの「都市鉱山からつくる!みんなのメダルプロジェクト」の最初の提唱者。その発想はどこから?

|

勝部:私たち東北の真ん中、あの中尊寺金色堂のある平泉の黄金文化のまちで、この黄金を生かしたまちづくりを一生懸命やっています。そんなとき、経済産業省で使わなくなった携帯電話やノートパソコンなどの中にある希少金属を集めて何かできないかという動きがあるのを耳にし、調べたら金鉱山から掘り出してつくる金よりも純度の高い金を都市鉱山から取り出すことが可能と知りました。じゃあそれを集めて、東京オリンピックのメダルをつくったらどうか。そうすることで東京オリンピックが環境に優しい大会であることも、日本のリサイクル技術のレベルの高さもアピールできる。それを日本全体に広げていくことで、リサイクル思想の普及にも大きく貢献できる。そう考えたのが始まりです。

平泉では900年前、黄金文化が栄え、大陸にマルコ・ポーロの『東方見聞録』という書物ができあがりました。ちょうど大航海時代で、欧州の多くの人が黄金の国ジパングに夢を馳せた。その夢をもう一度今、この一関・平泉の地から世界に向けて発信できないか。やはりわれわれの故郷は黄金文化というものが一つ根っこにありますから、それを柱に据えて打って出たいなという思いもありました。

見山:いろんな人を巻き込んで、どんどん次の世代にバトンを託していくのが市長の姿勢。「なんでそんなすごいことができるんですか?」とお聞きした時に、それができた後の姿を想像するんだ、とお話しされていましたよね。

勝部:メダルプロジェクトは、携帯電話などを回収する経産省の認定事業所のある東北の3市、岩手県一関と青森県八戸、秋田県大館で連携して取り組んでいます。2017年7月に正式なプロジェクトとして認められ、昨年末までに、金メダルに換算すると一関だけで117個の金メダルがつくれるくらい回収できています。

最近は金色の提案書を持って組織委に行き、プロジェクトを次のパリ大会に引き継いでください、とお願いしました。そうすれば、オリンピックというものがまさに環境に優しい大会として、レガシーとしてずっと残って伝えられていくだろう、と。提案は快諾していただき、これでやっと一つの役割は終わった、というふうに感じております。

|

見山:そういう先を見通す力といった時、注目されるのが、一関を中心とする北上高地に世界で唯一の建設候補地となっている素粒子物理学の実験研究施設、ILC(国際リニアコライダー)を誘致するプロジェクトですね。

勝部:ビッグバンが起きた直後の状況は巨大な宇宙望遠鏡でも見えない。それがどのようにして見られるかということが分かれば、人類はいったいどこから来たものなのかも分かってくる。そういうことを解明するために今、この国際リニアコライダーというものが求められているわけです。

その世界でただ一つの実験研究施設をつくろうと、世界の研究者が候補地を探す中で、岩手県の北上高地に注目が集まった。50キロ以上にわたって、非常に硬い花崗岩岩盤が連なっている。そういうところでないとこの実験装置はできないんです。もうこれは世界的な日本に対する期待感がものすごく大きい。

実は私、市長になる前、県職員だった30年前から取り組んでいます。当時の知事さんから、これは日本が世界に貢献できる数少ないプロジェクトだから絶対に取りにかかれ、と半ば命令され、私の特命事項になった。今、一関の市長をやっているのも宿命かなと思っています。

見山:これももちろんできて終わりではなく、できる過程だとか、その後の影響、まちがどうなっていくのか、といろいろイメージされているとうかがっています。

勝部:はい。世界にただ一つの実験研究拠点になりますので、やはり、世界のモデルになるようなものをつくっていかないといけない。私たちグリーンILCと呼んでいますが、使う材料も地元の木材を中心に、里山キャンパスで、今ある農家の集落の中に各国の研究所が点在するような環境のものを考えています。

見山:市民に人ごとじゃなく当事者意識を持ってもらおうという取り組みですね。実際、一関に住む若い人たちへのメッセージもなっているのでは?

勝部:やっぱり何のためにこのプロジェクトをやるかというと、次の世代、またその次の世代と、地域を背負っていく若い世代の方々に夢と希望を与えたいなと。私、市長になってから今まで140回ほど小中高、老人クラブも含めて、このプロジェクトに関する講演やっていまして、一関の市民は、ILCと聞くとすぐに分かります。講演を聞いて、将来自分はILCの研究者になりたいという希望を持って大学に進み、素粒子物理学を勉強しているという若者も現にいます。これは非常に嬉しいですね。

SDGsは糊代をどう生かすか

見山:メダルプロジェクトにしても、次のパリにつなげていこうとか、ILCもつくって終わりじゃなくその後の世界もちゃんと想像し、共有する中で、人が育っている。ヒストリーとストーリーがつながり、ちゃんとバトンが託されている。SDGsについてはどうお考えですか?

勝部:よく職員に言っているのは、糊代という言葉です。封筒の糊代。SDGs の17の目標にも一つひとつに糊代が付いている。その糊代同士で隣の目標、テーマとどんどんくっついてつながっていくことによって全体が完成していくんじゃないか、と。ただくっつくだけでなくて、1枚の紙には4辺あるわけで、上下左右の糊代が接するところでつながっていけば、もっと強いものができる。6枚あれば、立方体ができる。立方体になることによって組織は強くなっていく。行政という組織はそういうふうにして強くならなければだめだと職員には言っています。糊代の部分が行政サービスなんだと。まさにこのSDGsへの取り組みはこの糊代の部分をどういうふうに生かしていくかにかかっている。それができるかできないかでSDGsの17目標が相互に連携し合えるような完成形に近づく姿が見えてくるんじゃないかと思っています。

見山:ありがとうございます。SDGsに関して糊代というのはその通りだと思います。17項目が全部つながっているということですよね。いちばん大きなメッセージとしてはやっぱり未来につないでいくこと。現役世代の利益だけじゃなく、未来の世代の利益もちゃんと整合性をとっていく。まさにそれがSDGsのテーマなのかなと思います。

廣末 智子(ひろすえ ともこ)

地方紙の記者として21年間、地域の生活に根差した取材活動を行う。2011年に退職し、フリーに。サステナビリティを通して、さまざまな現場の当事者の思いを発信中。