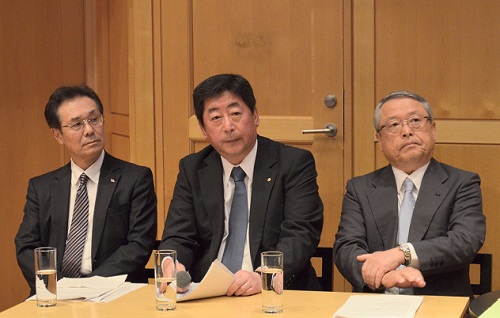

左から極洋・井上誠社長、日本水産・的埜明世社長、マルハニチロ・伊藤滋社長

|

世界の水産大手企業が持続可能な水産業を科学者と話し合う「キーストーン・ダイアログ」の第3回会合が9月3~4日、軽井沢で開催された。会員10社のCEOが初めてそろった今回、海洋管理のための水産事業を推進する組織「SeaBOS(シーボス)」が正式に発足し、マルハニチロの伊藤滋社長が初代会長に就任した。SeaBOSを軸に、世界の水産大手は今後、IUU漁業の撲滅やトレーサビリティーの徹底などを推進する。(瀬戸内千代)

シーボスは、Seafood Business for Ocean Stewardshipの略。水産大手が協力してリーダーシップを発揮していくことを目指す組織で、ノルウェー、タイ、米国、韓国、日本を拠点に世界で漁業や養殖業に携わる10社が会員となった。日本からは、マルハニチロ、日本水産、極洋の3社が参加している。

人類の将来を左右する海洋の重要性を解説したストックホルム・レジリエンス・センターのカール・フォルケ博士

|

科学者が自ら産業界との対話の場を創出した点に特徴がある。ストックホルム・レジリエンス・センターは、2012年から2年間の調査で、特定の水産企業13社が974の子会社を通じて102カ国で操業し、世界の生産量の15%を漁獲している実態をつかんだ。

それを研究で終わらせず、キーストーン(要)である売り上げ上位企業に呼び掛け、過去2回のダイアログを実現した。

第3回のホストを務めた日本の社長3人は開催前夜、都内のスウェーデン大使館で抱負を述べた。

日本水産の的埜明世社長は「積極的に協働していく」と明言し、極洋の井上誠社長は「科学的根拠に基づく持続可能な水産業の実現に貢献していきたい」と述べた。

マルハニチロの伊藤社長は、国内の取り組みの遅れや水産業の衰退に触れ、「資源を維持・再生し、持続的な漁業を目指すことが根本的な解決策だ。会員企業からシーボスを経たメッセージを発信し、いかに日本に適応すべきかも含め、役割を果たしていきたい」と語った。

マルハニチロの売り上げは世界1位、日本水産は2位で、いずれも他国の水産大手の約3~4倍と抜きんでている。FAO(国連食糧農業機関)によると、世界の天然水産資源の約8割は獲り過ぎか満限利用であり、科学界と産業界の協働による国際的組織が誕生した意義は大きい。

瀬戸内千代(せとうち・ちよ)

海洋ジャーナリスト。雑誌「オルタナ」編集委員、ウェブマガジン「greenz」シニアライター。

1997年筑波大学生物学類卒、理科実験器具メーカーを経て、2007年に環境ライターとして独立。自治体環境局メールマガジン、行政の自然エネルギーポータルサイトの取材記事など担当。2015年、東京都市大学環境学部編著「BLUE EARTH COLLEGE ようこそ、「地球経済大学」へ。」(東急エージェンシー)の編集に協力。