ここまでの回では、ビジネスにおける人権尊重の必要性や企業に求められる取り組み、人権に関わる具体的なトピックについて説明しました。今回の記事では、人権の課題を解決するという視点で新しい事業や市場を作り出す「攻め」の人権対応の考え方について説明します。(石井麻梨、監修:矢守亜夕美)

まず求められるのは「守り」の人権対応

これまで見てきた企業の取り組み(人権方針、人権デューディリジェンス、是正・救済)は、人権侵害が起きないようにし、もし起きた場合には人権への悪影響に対応することを目的としています。すなわち、人権リスクをいかに減らしていくかという「守り」の人権対応と呼ぶことができます。

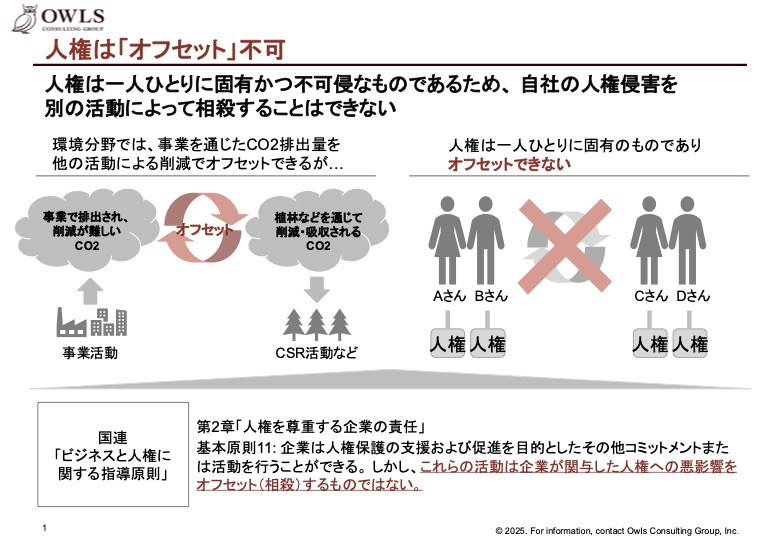

企業はまずこの「守り」にしっかり取り組むことが重要です。人権では、環境と違い、自社の事業で起きてしまった悪影響を別の活動で埋め合わせること、すなわち「オフセット」の考え方が成り立ちません。環境では、例えば製品を作る時に温室効果ガスを出してしまっても、木を植える等の別の活動でそれを打ち消すことができます。

一方、人権はすべての人が生まれながらに持っているものであるため、ある人が人権侵害を受けてしまう場合、それを別の人に良いことをして「無かったことにする」わけにはいきません。例えば、自社の取引先で子どもが児童労働をして学校に通えなかった場合、後からどんなに企業としての社会貢献活動に力を入れたとしても、被害者の失われた子ども時代を二度と取り戻すことはできないのです。このため、企業の人権対応では、まず何よりもこうした悪い影響をなくしていく取り組みが求められています。

「攻め」の人権対応という発想

近年、日本企業でも「人権リスクに対応しなければ会社の信用が落ちたり、ビジネスがうまくいかなくなったりするかもしれない」という考え方が広がり、人権方針の策定や人権デューディリジェンスなどに取り組む動きが出てきています。しかし、実は「守り」は人権対応の最低ラインにすぎません。「守り」を固めた上で、企業には「ビジネスと人権」の次のステップ、すなわち「世の中の人権に関する課題を解決する」という「攻め」の人権対応に取り組むことが期待されます。

「守り」の人権対応だけに取り組んでいると「いかに必要なことだけを、できるだけお金をかけずにやるか」という発想になってしまいがちです。一方、「攻め」の人権対応は、人権の課題を自社の事業でいかに解決できるかを考え、新しいビジネスにつなげようとします。例えば不動産サービス業界では、外国人やLGBTQ+など賃貸の入居を断られやすい「住宅弱者」と呼ばれる方々と不動産会社をつなぐサービスがあります。これは「ある立場・特徴の人が住む場所を見つけにくい」という課題をビジネスの形で解決しようとしている一例と言えるでしょう。このように人権という視点で製品・サービスを新たに作り出したり、見直したりすることで、これまでになかった「人権課題解決型ビジネス」の市場が広がる可能性があります。

「環境ビジネス」に並ぶ「人権課題解決型ビジネス」の市場

「人権の課題をビジネスと結びつける」という発想にはあまりなじみがないかもしれません。しかし「環境ビジネス」という言葉を聞いて不思議に思う人はあまりいないのではないでしょうか。実際、再エネ、省エネ、リサイクルなど、環境に関する課題を解決するビジネスに力を入れる企業は多くあり、「環境ビジネス」がどのようなものかをイメージすることは難しくないと言えるでしょう。しかし、実は「環境ビジネス」という言葉に対してもかつては批判の声があったといいます。1998年に『環境ビジネス』という専門誌が創刊された時、「『環境』という尊いものに『ビジネス』という言葉を組み合わせるとは何事だ」という意見が寄せられたそうです。しかし、国際社会ではビジネスと環境に関するルールが次々と作られ、企業や社会の意識が変わる中で「環境経営」や「環境課題を解決するビジネス」という考え方が広く受け入れられるようになり、今や100兆円を超える大きな市場になっています。

人権についても同じような変化が起きつつあります。この10年程度の間に、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」が作られ、各国では企業に人権対応を義務付ける法律(人権デューディリジェンス法)が次々と導入されています。ルールが作られることで「守り」の人権対応は当たり前となっていき、それを超えて人権の課題をビジネスで解決する考え方が広まっていくでしょう。数十年後には「人権課題解決型ビジネス」も「環境ビジネス」と同じくらい大きな市場に成長している可能性があります。

「ビジネスと人権」の取り組みにおいて、「守り」の対応はとても大事な出発点ですが、これからは、「企業が世の中の人権の課題をどれだけ解決しようとしているか」が問われていくことを理解いただけたでしょうか。次回は「人権課題解決型ビジネス」をどのように生み出していくのか、具体的な考え方やアイデアの出し方についてご紹介します。

石井 麻梨(いしい・まり)

株式会社オウルズコンサルティンググループ マネジャー

内閣府、財務省、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社を経て現職。東京大学教養学部国際関係論学科卒。ロンドン大学政治経済学院行政学修士。現職では多くの企業の「ビジネスと人権」対応を支援。著書に『すべての企業人のためのビジネスと人権入門』(共著: 日経BP 社)がある他、経済産業省「ビジネスと人権」セミナー講師(2021年)、福岡市主催「働く人の新教養 ビジネスと人権」セミナー講師(2023年)等、登壇実績多数。労働・人権分野の国際規格「SA8000」基礎監査人コース修了。