|

海洋は地球最大の炭素吸収源だが、酸性化や温度変化の影響でその力が低下しつつある。海洋の炭素隔離で大きな役割を果たす植物プランクトンに着目し、AIを活用して炭素の吸収と海底貯留を促すスタートアップの技術を紹介する。2030年には年間1ギガトンの炭素隔離を目指すという。(翻訳・編集=遠藤康子)

海洋は、二酸化炭素(CO2)の除去・貯留の仕組みとして地球で最も効率が良く、排出されるCO2の約30%を毎年吸収している。ところが、海の表層にある炭素が深層まで沈んで安全に長期貯留されるまでのプロセスは効力が薄れつつある。その原因は海洋条件の変化だ。CO2の吸収を阻む海洋酸性化や海水温度と海洋循環の変化で、炭素を十分な深さまで沈降させることが難しくなっている。

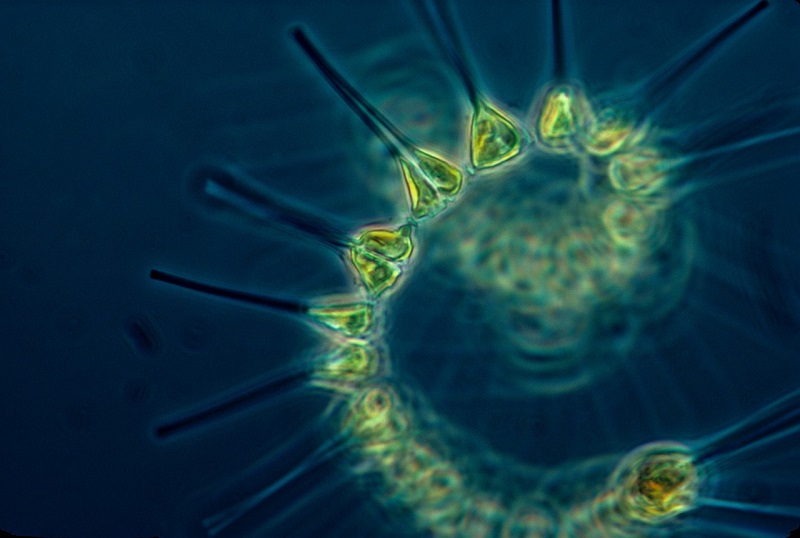

海洋における炭素隔離に欠かせないのが植物プランクトンだ。光合成を行って大気中のCO2を取り込み、成長と繁殖を繰り返しながらそれをバイオマスに変化させる微生物である。そうして生成される植物由来バイオマスは世界全体の1~2%を占めるにすぎないが、植物プランクトンのCO2吸収量は海洋全体のおよそ40%にもなる。植物プランクトンは命を終えると、大気中のCO2を道連れに海底へと沈んでいくのだ。

植物プランクトンは炭素を吸収する力をもともと備えているが、主要な栄養素が欠乏すると、その力を十分に発揮できない。例えば、鉄分は成長と光合成に欠かせない栄養素だ。この鉄分が欠乏して栄養素が足りていない海域では、植物プランクトンの炭素吸収力が低下し、海洋は効率的に炭素を隔離することが困難になる。

海洋の炭素吸収力と貯留力を維持するためには、できるだけ多くの炭素を、大気と作用し合う表層付近から長期的な貯留が可能な深層へと移動させなくてはならない。

この問題に立ち向かっているのがニューヨークを拠点とするスタートアップのギガブルー(Gigablue)だ。AIで最適化したCO2除去技術(AI-optimized CDR)を専門とする企業で、最先端のAIと生物地球化学の力を借りて海洋条件を最適化し、海洋が炭素を隔離できるよう取り組んでいる。同社は海域に応じて成分を配合した粒子状の基質を海に投入して植物プランクトンの炭素吸収力を回復させ、炭素が十分な深さまで沈んで長期的に貯留されるよう促している。目指すは、海洋がもともと備えている炭素吸収源としての力を取り戻し、2030年までに年間1ギガトンのCO2を隔離することだ。

ギガブルーは2022年、ドータン・レヴィ氏、ガイ・シャフラン氏、サピア・マルクスアルフォード氏、オリ・シャシュア氏の4人によって立ち上げられた。彼らを結びつけたのは、植物プランクトンの持つ光合成の力を生かして、最も効率性に優れた自然の炭素吸収源(カーボンシンク)のパワーを高め、大規模な手法で気候変動に挑もうというビジョンだった。そうして数々のコンセプトについて模索、研究、試験、改良を重ね、独自のアプローチにたどり着いた。

「着想の源となったのは、自然そのものと、均衡を保とうとする自然のたくましいメカニズムでした」。同社の最高技術責任者(CTO)を務めるマルクスアルフォード氏は米サステナブル・ブランドの取材に対してそう述べた。「海洋は世界最大の炭素吸収源で、植物プランクトンは光合成効率が最も高い生物の1つです。自然と調和しながら力を合わせて気候変動を後退させること、当社のプロセスが環境に害を及ぼさず自然を尊重し続けられるようにすること。私たちはそんなビジョンを描いています」

ギガブルーの技術と仕組み

ギガブルーが開発した粒子状の基質は局所の生態系に応じて調整されている。粒子は栄養素を含んだシェルと中心の重り(おもり)からできており、植物プランクトンの成長と海底への沈降を促す。そうすれば、植物プランクトンに吸収された炭素は長期にわたって海底にとどまりやすくなる。同社の基質は、栄養素が枯渇しているHNLC海域に投入され、植物プランクトンが効率的に炭素を吸収・貯留する上で不足している栄養素を補う効果を発揮する。HNLC海域とは、植物プランクトンの成長に必要な栄養塩が表層には高濃度で含まれているにもかかわらず、植物プランクトンの発生量が比較的少ない一帯を指す。

この粒子状の基質はニュージーランドの同社施設で生産され、海岸から100マイル(約160キロメートル)以上離れた指定の投入地域まで専用船で運ばれている。ギガブルーは、多数の投入先と海洋学研究から収集した知識や情報を基に、どの海域にどの組成の粒子を投入すべきかをAI予測エンジンで予測している。

同社がこの手法の利点の1つとして挙げているのは、植物プランクトンが粒子状の基質に物理的に付着するため、海に浮遊している植物プランクトンを餌にする動物プランクトンなどの大型生物体に捕食されるのを防げることだ。また、基質そのものも動物プランクトンには大きすぎて捕食できない。基質は言ってみれば「超小型の浮遊農場」であり、植物プランクトンはそこで繁殖して炭素を吸収し続ける。ギガブルーがこのように介入することで、植物プランクトンが吸収した炭素は捕食で失われることなく、より多くが海底にたどり着くことになる。

同社は基質を海に投入してから海底に沈殿するまで追跡しており、投入1回あたりのデータポイントは50を超える。CO2は海洋サイクルに徐々に再放出されるので、自然の許容範囲をオーバーすることがない。プロセスが制御されて安全性が保たれるため、生態系に負担はかからないという。基質が投入された海域では均衡が回復し、さらなる投入前に海は自力で栄養補給する時間を与えられる。

ギガブルーは水中のモニタリングだけでなく地球規模のモデリングを実施して、同社の手法がより広範な生態系にもたらす影響を評価している。栄養素の効用が太平洋中部をはじめとした遠方の生態系を変化させうるかどうか調査し、ニュージーランド近海での取り組みで他の海洋生物に影響が広がらないよう努めている。こうしたギガブルーの姿勢こそが、賛否両論ある他の海洋鉄肥沃化手法と大きく異なる差別化要因だ。

海底に貯留された炭素の反応に関する長年の研究に基づけば、同社の炭素隔離は1000年間永続する手法だとギガブルーは主張する。海面付近と違い、深海の炭素循環は動きが遅いため、炭素は非常に長期にわたって貯留される可能性があるという。海水に溶けた炭素が海面付近まで戻ってくるまで何百年も何千年もかかるというわけだ。同社の手法については、ニュージーランド国立大気水圏研究所が検査を行っているほか、デロイトとISO登録審査中だ。

顧客と規制当局から信頼を得て事業拡大目指す

ギガブルーが炭素除去技術を市場に適用することは決して容易ではない。科学的研究からエンジニアリングまで幅広い学際的アプローチが求められ、複雑な規制というハードルもクリアしなくてはならない。異なる材料で実験を行い、プロセスを改良し、顧客と規制当局の双方から信頼を得る必要もある。

「プロセス全体を定量化することと、プロトコルを確立して正確な除去量を把握することが大きな課題です。当社の手法が本物であることを顧客に信頼してもらわなくてはなりません」。ギガブルーのビジネス開発責任者マタン・ルディス氏はサステナブル・ブランズの取材に対してそう述べた。

カーボンクレジットの取引

ギガブルーは、気候アクションで効果を上げるためには、炭素除去という解決策に着手するよりも、できる限り排出源で排出量を削減することを優先しなければならないと強調する。その一方で、オフテイク契約(長期供給契約)という形でカーボンクレジットを取引している。1契約あたりの単位は通常5万トンから20万トンで、価格はほかの炭素除去手法より35%安い。自社の炭素除去を検証して炭素クレジットを発行するにあたっては、炭素除去の基準設定を行う専⾨認証機関Puro.earthと提携している。

2025年に入ってからは、カーボン流通管理のためにRAINなど複数の投資会社と連携した。炭素排出削減の難しい航空業界との取引では、今後4年で20万トン分のCO2隔離を目指す予定だ。

ルディス氏は今後について、「3年で1メガトン規模、2030年には年間1億3000万トンの隔離を目指すつもりです」と力説した。「期待はできます。私たちが活用している主な資源は海洋、重力、太陽光で、そのどれもが豊富ですしお金もかかりません。この先、応用可能なすべての海域を合計すれば、この手法で隔離できるCO2は推定で年間10億トンから15億トンになるでしょう」