サステナブル・ブランド ジャパン編集局

|

高校生が社会課題について考え、解決に向けてアイデアを出し合う「SB Student Ambassadorブロック大会」。全国9大会のうち、四国大会は10月26日に徳島市の四国大学で開かれ、計24校から144人の高校生が集まった。基調講演では、ゼロ・ウェイストタウンとして有名な地元徳島の山間の町、上勝町の取り組みが発信されるなど、“SDGs先進県”である徳島らしい発表が続き、高校生たちは、メンターとして参加した四国大学の学生たちと共に、地域から世界のために今できることについて議論を交わし交流を深めた。(清家直子)

開会にあたり四国大学の松重和美学長は「サステナブルな展開ができる“藍”で栄えた徳島は、SDGsの取り組みが盛んで、聖地とも言われている。そんな徳島の四国大学に集まった皆さんに、今日は高校生らしい視点でアイデアを出し合い、地域課題について活発に議論してほしい」とビデオメッセージを寄せ、キックオフを宣言した。

■基調講演 大塚桃奈・株式会社BIG EYE COMPANY Chief Environmental Officer

町や学校で、小さくてもできること見つけアクションを

大塚桃奈氏

|

「皆さんが世界のためにできることは、何ですか?」。日本初のゼロ・ウェイストタウンとして町全体でごみの発生を抑え、資源の循環に取り組む徳島県上勝町。その拠点となる「上勝町ゼロ・ウェイストセンター」を運営するBIG EYE COMPANY・Chief Environmental Officerの大塚桃奈氏は、基調講演で高校生らにこう問いかけた。

大塚氏のかつての夢はファッションデザイナー。中学生のときに、デザインコンテストでグランプリを受賞し、高校時代には奨学金プログラムでロンドンに留学するなど、夢を追い続けていたが、この留学がターニングポイントとなり、サステナブルな活動にかじを切ることになったという。

「ファッションにどう向き合うかと問われたときに、製造過程や素材、ファッションを取り巻く社会課題に意識がいくようになった」と大塚氏。ファストファッションの背景には、環境負荷や途上国の低賃金労働者の存在があり、「加害者になっている自分にショックを受けた。ファッションを楽しむためにはサステナブルであることが不可欠で、どうしたら『捨てない社会』にできるかということに興味が移っていった」と振り返る。

人口1350人ほどの自然豊かな上勝町は、2003年、自治体として初のゼロ・ウェイスト宣言を行っている。電動生ごみ処理機の補助金やリユース・リデュースの推進、40種超の分別などによって、資源化率は8割に。ごみ収集車は走っておらず、不要になったものは町に1カ所しかないゼロ・ウェイストセンター内のステーションに持ち込む「顔の見える関係性」の中でリサイクルに取り組んできた。センターに併設された宿泊施設は、上勝町のゼロ・ウェイストが体験できるとして、国内外からの視察や研修に利用されている。

「ゼロ・ウェイストは最終目的ではありません」と大塚氏。「未来の子どもたちのために環境を残す手段の一つであり、その過程に資源の循環や人の交流が育まれる」と主張し、高校生に対し、「学生であることを言い訳にせず、学生だからできることを見つけてほしい。自分たちの暮らしている町や学校の中で、小さくてもできることを見つけてアクションし、発信していくことで、世界は少しずつ良くなる」と訴えた。

「つくる責任、つかう責任」に「つながる責任」をプラスして

|

続いてパネルディスカッションが行われ、貞光食糧工業 管理本部総務部・部長代理の丸山晴美氏、電脳交通 代表取締役社長の近藤洋祐氏、徳島大正銀行 新会社設立準備室 法人推進部付部長の天野嘉彦氏、四国大学短期大学部教授の加渡いづみ氏が登壇し、事業内容などについて紹介した。

加渡いづみ氏

|

この中で、徳島県エシカル消費推進会議会長なども務める加渡氏は、SDGs先進県・徳島をけん引する立場から、「SDGs12番目のゴール『つくる責任、つかう責任』にプラスするのは、『つながる責任』」と主張。そして、一番大切なのは「人の暮らしとまちと幸せが続いていくこと」と展開し、「消費行動は『いいね』の投票行動。何を選ぶのか。何をどこで買うのか。あなたの買い物で企業、地域、そして日本が変わると信じて、考えていこう」と会場の高校生に呼びかけた。

また徳島県立脇町高校の生徒が、北海道モニター研修でアイヌ文化について学んだことを発表。研修では、アイヌ文化の復興・創造のナショナルセンター「ウポポイ」を拠点に、北海道の高校生とともに共生文化への相互理解を深め、参加した生徒は、「すべてのものへ感謝することや、文化への理解・継承の重要性、人との出会いの大切さなどを実感した。学んだことを忘れず、徳島でも自然への恩恵を胸に、人との出会いを大切にしながら、新しい視野を手に入れていきたい」と語った。

■“ブランド鶏“で付加価値を高める――貞光食糧工業

命をいただいていることを忘れず、食を通して幸福な社会を

丸山晴美氏

|

午後から学生たちは各企業のテーマごとに分かれ、講演による学びの後に、チームごとにディスカッションを行い、考案した課題解決策について発表した。

徳島県で精麦・飼料・食鳥・加工食品などの事業を展開する貞光食糧工業から登壇した丸山晴美氏は、同社について「山の狭い斜面をうまく活用し、県内外に70カ所、年間1000万羽を飼育しているが、出荷できる量には限界があり、加えて交通アクセスの悪さという弱点も抱えている。これらに打ち勝つために、付加価値を高める“ブランド鶏”に力を入れている」と語った。

ブランド鶏の飼育に使う配合飼料には、炭焼きで発生する木酢精製液を活用することで、森林の整備や保全に貢献していると説明。ほかにも、鶏のふんを活用したバイオマス発電所設立への参加や、所有林の保全活動などについて紹介した。丸山氏は、「命をいただいていることを忘れず、食を通して幸福な社会の実現を目指している。皆さんも高校生としてできることを考えてほしい」と訴えた。

|

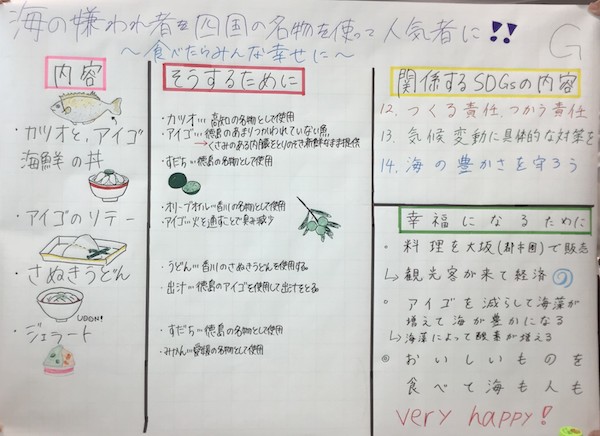

丸山氏の話を受け、高校生たちは、まず考えられる課題を深堀り。フードロス削減や地産地消、自給自足などさまざまな意見を挙げた。続いてその課題について、解決策を議論。流通できなくなった商品のフードバンク化や、地元食材を使ったお弁当コンテスト、四国の食材を使ったSDGs定食などのアイデアが出ていた。海藻や海草が繁茂する「藻場」を増やすことに着目したり、内蔵の臭みが嫌われがちな徳島の低利用魚「アイゴ」の活用策もあった。あるチームは、「幸福な社会=おなかいっぱい食べられること。その裏にはフードロスがある。自分たちができることは小さいが、買い過ぎず、作り過ぎず、注文し過ぎず、食で幸せになる社会をつくっていきたい」と表明した。

メンターである四国大学の学生たちのサポートで議論が深まっていく

|

貞光食糧工業の担当者らは、循環型の解決策であることや高校生らしい視点を高評価。「当社で活用できることがあれば採り入れ、地域活性化に生かしたい。これからも、さまざまな提案を社会に向けて続けてほしい」と話した。

■タクシー業界の困り事解消へ 配車システムをDX ――電脳交通

良いアイデアは誰かの人生を変えるきっかけになるかもしれない

近藤洋祐氏

|

電脳交通による講演では、近藤洋祐氏が、倒産危機にあった家業のタクシー会社を再建する中で、業界縮小の一方、交通空白地帯増加による、町の機能低下や過疎化を懸念し、「タクシーの担う役割は大きいと気づいた」と語った。それを機に、近藤氏は業界共通の困りごとを解消するべく起業し、テクノロジーを活用した“クラウド型配車システムDS”を開発、アナログだった配車注文やドライバーの位置情報をデジタル化し、配車業務委託サービスも開始したのだ。

近藤氏は、「ビジネスの基本は、需要と供給。これが合致していたら物は売れるし、相手は喜んでくれる。みんなに意識してほしいのは、困った経験や周りの人の悩みを解決するという視点。ここからきっと良いアイデアが生まれ、それは、ビジネスや誰かの人生を変えるきっかけになるかもしれない」と語りかけた。

|

高校生たちは、「テクノロジーとタクシーの未来」というテーマでディスカッション。タクシーの利用減少を中心に、料金が事前に分からない不安やコミュニケーションが取れないなどという課題を挙げた。これらの課題に対し、テクノロジーによる解決や飲食店などとの連携のほか、タクシーのアニメ制作や、“推しタクシー制度”などというユニークな提案も。テクノロジーを使いこなせない高齢者のために、免許返納時に使い方を周知するなどという意見もあった。

高校生の発表を受けて、近藤氏は、インタラクティブ(双方向)サービスの重要性や人材開発に着目した点などを高く評価した。「人前でプレゼンするのは勇気がいるが、皆さん素晴らしい体験ができたと思う。ターゲットや困っていることを明確化し、しっかり考えた先に具体的なプロダクトを出すなど、構成と出口まで伝わりやすい案もあった。広がりのあるビジネスプランだ」とそのアイデアを褒めた。

■地方銀行による持続的な町づくりに挑戦――徳島大正銀行

『ネイチャーポジティブ×ビジネス』の観点から一次産業の議論を

天野嘉彦氏

|

「私たちの生活や経済活動は、自然資本に負荷をかけて成り立っていることを忘れないでほしい」と訴えたのは、徳島大正銀行の天野嘉彦氏だ。生物多様性の損失や山・海の環境破壊、食料自給率低下などの日本が抱える課題を挙げつつ、「一次産業の担い手育成が急務」と指摘した。

金融機関としての役割の変化について、天野氏は、「銀行はこれまでの融資だけではなく、事業そのものに責任を持って関わるようになっている」と説明。徳島大正銀行においても、「人脈や情報を武器に、『金融×非金融』のソリューションで、四国の強みである自然資本を生かした事業に挑んでいる」という。中でも「特に重要なのは、次世代が挑戦したいと思う一次産業の仕組みづくり」であり、会場の高校生に「ワクワクする一次産業について、『ネイチャーポジティブ×ビジネス』の観点から議論を深めてほしい」と呼びかけた。

|

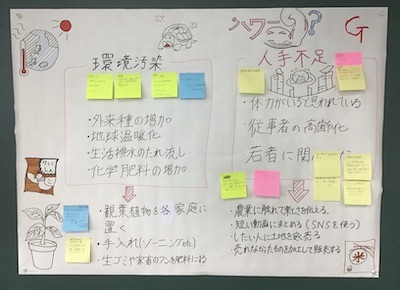

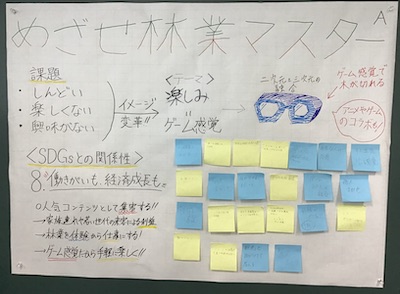

高校生たちは、一次産業について収入や労働環境、人材不足などの課題を挙げつつ、それぞれのチームで解決策を議論。あるチームは、都心周辺の耕作放棄地を企業が買い取り、近隣に暮らす家族などに貸し出すことで兼業農家を増やすというアイデアを披露。資金循環や起業などにも言及したアイデアで、徳島大正銀行の担当者らは「すぐにでも実現可能で高次元のアイデア」と評価した。ほかにも農作物を育て、そのサイズと希少度で稼ぐ仮想通貨を、ユニセフなどへの寄付につなげるというスマホゲームや、木造映画館やテーマパーク建設などのアイデアがあった。

|

|

天野氏は「事業化できそうなアイデアから、ワクワクするもの、地域を巻き込んでいくものなど、多岐にわたる着眼点が素晴らしい。初めて会った高校生同士が和気あいあいと意見を出し合う様子を見たが、皆さん貴重な機会になったのでは。ぜひ、今日の出会いを大切にしてほしい」と高校生にエールを送った。

大会の最後には、代表として選ばれた3チームが全体に向けてプレゼンを実施。基調講演を行った大塚氏は、「1日を通じて新しい気づきがあり、興味関心につながるきっかけが見つかったのではないか。これから活動する中で、自分の想いを乗せて自分の言葉で発信すること、ポジティブ感情を育みながら発信すること。この2つを大切に、仲間と一緒に考えることを楽しんで続けていってほしい」と述べ、大会を締め括った。

SB Student Ambassador

「SB Student Ambassadorプログラム」とは、SB国際会議に参加し、高校生の立場から意見を発表するプログラムです。