サステナブル・ブランド ジャパン編集局

|

「第5回SB Student Ambassador ブロック大会」の北海道大会が11月3日に札幌大学で開催され、道内各地から14校99人の高校生が参加した。サステナビリティに取り組む企業の事例を学び、高校生たち自身でも議論を重ねて新しいアイデアを考え出し、発表。持続可能な社会への理解を深める一日となった。(藤本祐子)

小山 茂氏

|

北海道ブロック大会は午前の部と午後の部の二部制で行われ、午前の部では開会の挨拶や基調講演、企業のパネルディスカッションが開催された。続く午後の部では、サステナブル・ブランドジャパンのユースコミュニティ「nest」のメンバーがファシリテーターを務め、企業講演とテーマ別ワークショップが実施された。

オープニングでは、会場となった札幌大学副学長の小山 茂氏が登壇。大学が取り組む「森の環境整備プロジェクト」などを紹介し、「今日はサステナビリティを学ぶ魅力的なプログラムが用意されている。集まった多くの仲間たちと内容の濃い一日になるよう、がんばってほしい」とエールを送った。

■基調講演 山内萌斗・Gab代表取締役CEO

課題を「小さく近い自分事化」して、ときめくことが解決につながる

山内萌斗氏

|

基調講演ではGab代表取締役CEOの山内萌斗氏が登壇した。山内氏が起業したGabは「社会課題解決のハードルを極限まで下げる」をミッションに掲げ、ゲーム感覚でできるごみ拾いイベント「清走中」や、エシカルブランドに特化した商品販売とグロース支援を行う「エシカルな暮らし」を運営するスタートアップ企業だ。

山内氏が起業家を志したのは、高校生のとき。部活の転部によって活躍できる場が見つかり、周囲に貢献できる喜びを感じたことが原点だった。高校生で人生の目標を「“ありがとう量”の最大化」に定め、大学2年生で起業した経験から「人生には起業家という選択肢もある。高校時代にちょっとした志を持つところから始めてもらえるとうれしい」と語りかけた。

また、山内氏は高校生たちが午後に取り組むワークショップのヒントとして、同社の「エシカルな暮らし」では商品そのものの魅力を追求し、ごみ拾いイベントの「清走中」では楽しめる仕掛けを実装していると説明。「自分から遠い地球規模の課題の解決を目指しても、日本では手応えを感じにくく、伝わりにくい。こうした課題を小さく近い“自分事化”して心がときめくようになれば、人は動き、結果的に課題解決につながる。無理なく、楽しく、貢献感につながることを意識してほしい」と高校生たちの背中を押した。

■東京スカイツリーのSDGsを学ぶ体験プログラムづくり――東武タワースカイツリー

スタンプラリーを通じてSDGsへの取り組みを自分事化する

|

東京スカイツリーの運営を行う東武タワースカイツリーの観光営業部 課長・森本洋正氏は、スカイツリーの役割として、電波塔、研究拠点、観光拠点の3つの側面があることを紹介した。観光拠点では、常に多彩なイベントを打ち出しつつ、特に周辺地域との連携に注力。相撲部屋の「朝稽古の見学ツアー」や伝統工芸である「江戸切子体験」を入場券とセット販売するほか、東京メトロと連携するなど、東京スカイツリーを拠点に、浅草周辺のみならず東京エリア全体の周遊を目指した地域活性化に取り組んでいる。

森本洋正氏

|

さらに、全国から訪れる修学旅行生に向けた、SDGsを学ぶ学習体験プログラムの開催にも積極的で、すでに東洋大学とコラボし、地域の伝統工芸職人からSDGsを学ぶことができるプログラム「#サスプラ」を販売中だ。森本氏は「雨水の利用や太陽光パネルの設置、ジェンダーに配慮した制服や食品の無駄をなくす工夫など、東京スカイツリーにおけるSDGsの取り組みも学んでほしい」と高校生たちにアイデアを求めた。

ディスカッションでは、来場者が「自分事化」して学ぶことが重要だという意見が出て、雨水利用のトイレなど、SDGsへの取り組みポイントをスタンプラリー形式で体験・体感してもらうアイデアが提案された。そのほか、修学旅行前に講話やホームページで学習する機会を設けることや、SNSでアピールするといった意見も発表された。

■地域経済の基盤を作り、持続可能な地域活性に挑戦――インサイト

若者の興味を地元へ向け、働きたくなる環境をつくる

|

札幌で広告代理業や地方創生コンサルタティングを行うインサイトは、ふるさと納税を活用した地域活性化を進めている。執行役員/地域ソリューション部部長の細川将宏氏は、「高齢化によって、ヒト・モノ・カネの都市部集中が進み、地域格差が広がる中、ふるさと納税は地方自治体の新たな収入源になり、地域に仕事を生み出す機能を果たしている」と説明した。同社がふるさと納税の運用を担当した北海道更別村では、寄付額が10倍にも伸び、財源の確保に役立っているという。

細川将宏氏

|

また、同社は新たな取り組みとして「山田プライド」(岩手県山田町)を設立し、ふるさと納税の運用や寄付を活用した事業運営を行っている。細川氏は「雇用を生み出すことで、人材の流出を防ぐことができる」と話し、ギフト商品の開発や海外レストランへのカキの輸出など、地域産業を活用した新たな事業も展開しているという。

細川氏の話を受けて、高校生たちは「人材の確保」を地域活性化の課題に挙げ、地元での職業体験や優待サービスで地元に興味を持ってもらうアイデアを出した。Uターン就職にも注目し、仕事を増やすことや起業するメリットを作るという意見のほか、SNSで地域の魅力を発信して転入者を増やし、住民税を軽減するなど、住みやすさに注目した案も挙げられた。

■生物保全の役割もある持続可能な森林管理とは――三井物産フォレスト

授業で林業を学び、幼少期から木と触れ合うことで林業を身近に

|

三井物産が所有する全国4万5000ヘクタールの森を管理する三井物産フォレストからは、第一事業部所長補佐の川中幸作氏が登壇。三井物産の森について、「国際基準の森林認証であるFSC認証とSEGC認証を取得しており、流通管理でもCoC認証を取得するなど、持続可能な森林経営を行っている」と説明した。

川中幸作氏

|

「三井物産の森は、地域との共生を心がけている」という川中氏の言葉のとおり、北海道平取町の沙流(さる)山林では、北海道アイヌ協会と協定を結び、家屋や衣服の原材料となる木材の保護や提供、伝承地の保全、フクロウの巣箱設置などを実施している。京都の清滝山林でも、一部を地元のフォレスト協会に10年間無償提供し、「大文字五山送り火」などの伝統祭事へ薪(まき)や松明(たいまつ)を提供。地域住民の環境学習の場としても活用されている。

さらに北海道宗谷山林では、絶滅危惧種のイトウ(魚類)の生息地を環境保護林に定め、北海道石井山林では広葉樹と針葉樹の混ざった天然生林を育むなど、「三井物産の森は生物多様性を保全する役割も果たしている」と川中氏は強調した。

これを受け、高校生たちは「持続可能な森林モデル」をテーマに議論した。国産木材の消費を増やして林業を身近にし、森林を維持することが提案された。例えば、子どもの遊具や娯楽施設に木材を積極的に使い、授業で林業を学ぶなど、幼少期から木と触れ合うアイデアが多く挙がった。また、後継者不足の問題には、相談センターの設置や、森林を引き渡せる仕組みを作るといった解決策が提案された。

■地域のフードドライブ活動は業務とのバランスが課題――アンビシャスグループ北海道

子ども食堂を地域コミュニティの中心に

|

トヨタの自動車販売会社を中心とした8社からなるホールディング会社のアンビシャスグループ北海道(AGH、札幌市)からは、AGH企業営業本部推進部の販促・企画グループ主査の笹井 紀(はじめ)氏が登壇し、昨年5月より取り組む「フードドライブ活動」を紹介した。

笹井 紀氏

|

同社は、地元スーパーに集まった400キログラムほどの食品を、毎月1回フードバンクへ運搬している。支援のきっかけはフードバンクからの相談で「地域の力になりたいと、強い思いを持って引き受けた」と話す。

一方で笹井氏は「業務時間内でボランティア活動を行うため、毎月約10時間分の売り上げを損失する」と明かし、本業とのバランスの難しさを説明。しかし、今後も取り組み方を模索しながら「“クルマ・人・社会・地球”がつながる、豊かな社会の実現へ向けた積極的な取り組みを行っていく」と力を込めた。

ディスカッションでは、多くのチームが人口減少をキーワードにし、身近な地域課題の解決について議論した。解決策には、地域コミュニティに若者を関与させてイベントを開いたり、SNSで地域イベントをPRするなどの案が出された。また子ども食堂を地域コミュニティにする提案や配達サービスの改善案、アプリを使ったフードロス対策、排気ガス問題なども提示された。

課題を明確化し成功例を集めると、アイデアは磨かれる

|

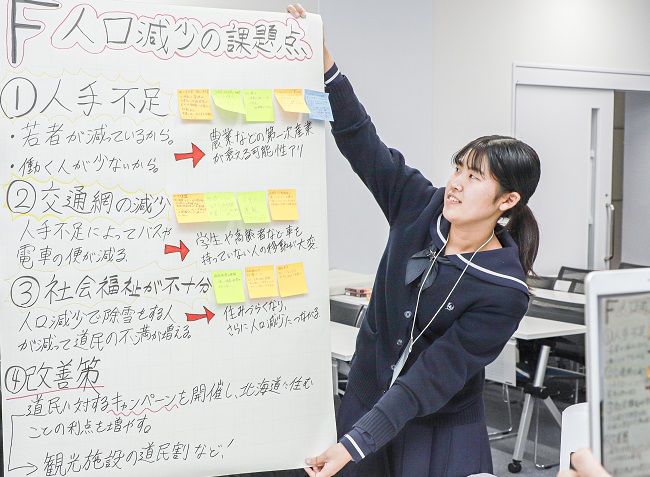

ワークショップを終え参加者が再び集まり、選ばれた代表4チームがアイデアを発表した。

東武タワースカイツリーの講演に参加したチームは、SDGsの取り組みを参加者自身が「体験」するために、飲食店の出店を提案した。エコな取り組みを店名やロゴマークでアピールするほか、食べ終わった食器からマークが見える工夫を考えた。さらに、SDGsに取り組む各所にQRコードを用いたスタンプラリーを設け、スタンプが貯まるとクーポン券を発行するという、全年齢が楽しめる仕掛けをつくる。森本氏は「実用性の高い提案で、今後取り入れていきたい」と高く評価した。

インサイトの講演を聞いたチームは、「地元を身近に」というコンセプトを立て、地域の特色に合わせた施策を考えた。函館では「農業・漁業体験を授業で行い、調理実習で食べる」、富良野では「スキー場に市民割引を設け、地元の観光資源を楽しむ」、北見市では「特産品のハッカを使った香水作りイベントを行い、SNSでPRする」というアイデアだ。細川氏は「エリアごとに課題を整理し、身近なことから考えようとした発想がすばらしい」と絶賛した。

三井物産フォレストのプログラムに参加したチームは、地球温暖化の防止に森林は不可欠であり、管理の行き届いた森林環境を保ち続けることが課題だと整理した。林業に携わる企業だけでなく、生活者も森林を身近に感じる必要があると考え、国産木材のブランド化や雑木林の整備、学校で森林に関する授業を行うといった提案をした。川中氏は「問題構造がしっかりまとめられている。林業の認知度向上のために参考にしていきたい」と評価した。

アンビシャスグループ北海道へ提案したチームは、「子ども食堂で居場所を」と題して地域課題を考察した。子ども食堂は子どもだけでなく、親も地域の人も行ける地域コミュニティと定義。身近な場所にチラシを貼って人材を募集し、運営資金もクラウドファンディングを活用するなど、地域の力で運営する方法を提案した。笹井氏は「子ども食堂を地域のコミュニティとする捉え方は、私たちが果たすべき支援を再考する参考になる」と述べた。

最後に、各発表を聞いたGabの山内氏は「アイデアを出すには課題の解像度を上げ、その課題に対する成功例をインプットすることが大事。個別にアレンジすれば、より精度の高い解決策にたどり着く。今日のことを今後のアイデアに生かしてほしい」と総評し、参加した高校生たちのこれからに期待を寄せた。

SB Student Ambassador

「SB Student Ambassadorプログラム」とは、SB国際会議に参加し、高校生の立場から意見を発表するプログラムです。