サステナブル・ブランド ジャパン編集局

|

全国の高校生が持続可能な社会の在り方について議論し、アイデアを発表する「第5回 SB Student Ambassador ブロック大会」。来春開催される「サステナブル・ブランド国際会議2025東京・丸の内」に参加する高校生の選考に向けた事前学習プログラムで、全国9会場で開催された。北陸ブロック大会は10月19日に開かれ、会場となった金沢大学角間キャンパス(金沢市)には、計13校から68人の高校生が参加し、サステナビリティについて意見を交換した。高校生は、メンターを務めた金沢大学の学生らのサポートを受けながら、高校生ならではの視点から、未来につながるアイデアを出し合った。(横田伸治)

■基調講演 中野隆太・陸上自衛隊金沢駐屯地 第14普通科連隊 第3中隊長

能登半島地震支援を通じて感じた、地域コミュニティの大切さ

中野隆太氏

|

SB Student Ambassadorブロック大会ではこれまで、企業でサステナブル・アクションに取り組むキーパーソンや、スタートアップの起業家などが基調講演を務めることが多かった。今回の北陸大会では、陸上自衛隊金沢駐屯地の中野隆太・第14普通科連隊 第3中隊長が登壇。2024年1月に発生した能登半島地震での支援活動に携わった同氏が、高校生らに自衛隊員の活動の様子やリアルな体験を伝えた。

中野氏が所属する第14普通科連隊は石川、富山、福井の3県の防衛・警備を担当するほか、近年は、地震災害以外にも雪害や豪雨災害の支援、鳥インフルエンザによる鳥の殺処分なども行っている。中野氏はまず、陸自に属する8つの戦闘職種、8つの支援職種を紹介した上で、「なかなかイメージできないと思うが、第14普通科連隊というのが学校名、第3中隊が学年で、その中のクラスみたいなものが小隊」だと隊の編成の仕組みを説明した。

|

能登半島地震については、発災から8月31日まで、延べ114万人の隊員が支援活動にあたったという。会場では、隊員が制作した記録動画を投影しながら、中野氏が活動を振り返った。瓦礫(がれき)から行方不明者を捜索したり、孤立集落に徒歩で物資を運んだりする様子を、生徒たちは息をのんで画面に見入っていた。

中野氏は、発災後すぐに石川県珠洲(すず)市で活動を開始したという。車中泊で寒さをしのぎながら活動にあたった当時を、「道路の寸断状況も被害状況も分からず、行ってみて情報収集するしかなかった。発生後72時間は、とにかく土砂をかき分けながら行方不明者を探した」と語った。地震から2週間程度が経過すると、徐々に物資輸送や生活支援活動へと移行していくが、車や航空機が入れない地域も多く、隊員らが徒歩で避難所を回るのが日常だったという。

中野氏は「避難所が多く、情報を把握できていなかった。隊員が一つひとつ避難所を訪ねて必要なものを聞き、倉庫に戻り、実際に届けに行くことを繰り返した」と現場の過酷さを伝えた。一方で「活動を終えて撤収する際も、被災地の皆さんにお見送りをしていただいた。活動の中では、被災した方に励まされることが本当に多かった」と胸中を明かした。

支援活動を通して、中野氏は地域コミュニティの重要性を痛感したという。「地域住民がお互いの生活状況を知っていて、私たちが地域を回ると『あの人が大変かも』という情報がどんどん入ってきた。こういったつながりが元々あったことが能登の強みだったのかなと思う」と言い、「現代社会で地域コミュニティは薄くなっているが、これを維持することが減災の観点でも必要だ」と訴えた。

高校生からは活動に関する質問が相次ぎ、中野氏が一つひとつ回答するたびに、会場から拍手が起こった。「精神的に大変だったことは?」と問われた際には、中野氏は「亡くなられた方(の遺体)を瓦礫から出す際に、涙を流す隊員もいた。人の死に直面するのはやはりつらいです」と精神的な負担を語る場面もあった。

最後に中野氏は高校生に向けて、「私自身は狭い世界で生きてきて、ただ航空機が好き、人の役に立ちたいという考えから防衛大学に入った人間。今日この場に立ち、皆さんのように高校生の頃から、自分たちが属するコミュニティの外の人間の意見を聞いて、自ら足を運んで行動することが本当に素晴らしいと思った。これからも頑張ってください」とエールを送った。

「能登笑顔プロジェクト」の紹介をする関西大学高等部の生徒たち

|

続いて登壇した日本旅行 北陸広域営業部 広域営業部長の濱口晶幸氏は、同社が被災地域の学校を支援しようと、学校間交流などに取り組んだ「能登笑顔プロジェクト」を紹介した。

プロジェクトに参加した関西大学高等部(大阪・高槻市)の生徒らが登壇。同校では2024年9月、石川県立の4高校から計15人の生徒を文化祭に招待したことをはじめ、相互に往来して交流を深めたといい、被災地域から訪れる高校生の旅費50万円をクラウドファンディングで集めたことを紹介した。登壇した生徒は「被災して心が落ち込んでしまう中、来てくれた皆さんは一つひとつの出来事を楽しんでくれていた。被災地をどこか他人事のように感じてしまっていた部分があったが、自分事に感じられるようになった」と学びを共有した。

その後、高校生が自分の関心に近いテーマを選んで参加するテーマ別ワークには、企業事例としてエムアンドケイ(金沢市)とYKK AP(東京・千代田区)が登壇し、それぞれのサステナビリティに関する取り組みを紹介した。高校生たちは企業の講演をヒントに、テーマに沿って約90分間のグループディスカッションを行い、独自の新規アイデアをプレゼンテーションした。

■「食×地域活性」身近な生活や視点を生かしサステナブルな活動を――エムアンドケイ

水産物に関するMSCやASC認証の認知度を上げること

|

寿司チェーン「金沢まいもん寿司」を全国展開するエムアンドケイは企業理念に「十方よし」を掲げている。同社海外事業部 営業課長・田中 敦氏は、その指すところを「社会、売り手、買い手だけでなく、作り手、働き手、担い手(経営)など、製造販売・サービス業における各ステークホルダーに利益がある状態を目指すもの」と説明した。

田中 敦氏

|

「愚直に飲食業に取り組んできたことが、気づけば(サステナビリティに)つながっていた」と言い、日本とアラブ首長国連邦の外交の場で寿司を通じた文化交流を担ったことや、一般社団法人moova(北三陸ファクトリー)が運営するウニの生息から海洋環境を考える「JAPAN UNI Summit」、水産庁が主導する魚食推進活動「さかなの日」などに参画したことを紹介した。田中氏は「今からでも遅くないし、可能性はどこにでもあるので、自分の身近な生活や視点を生かして、サステナブルな活動へつなげてほしい」と呼びかけた。

田中氏の話を受け、高校生たちは「食×地域活性」をテーマとしたグループディスカッションに臨んだ。食を通して海洋プラスチック問題に取り組もうというグループからは、「ごみ拾いボランティアに参加した人に、地域の飲食店の招待券を配布する」といったアイデアが生まれたほか、水産物が持続可能な環境で養殖・水揚げされたことを示すMSCやASCといった認証の認知度を高めるため、「認証マークだけでなく、生産者の情報にアクセスできるQRコードを併記しては」といった案が出ていた。

■「住まいと環境」サッシでエネルギー節約、課題はコスト――YKK AP

避難場所の断熱性能を高めることが大事

|

富山県に生産拠点を置くYKK APからはサステナビリティ推進部部長の三浦俊介氏が登壇した。三浦氏は、政府が掲げる2030年度までの温室効果ガス削減目標に向け、家庭部門が占める役割の大きさを説明した。そこで同社が注目するのは、住宅の熱効率を大きく左右する窓とサッシだ。一般に普及しているアルミ枠の窓は極端に熱伝導率が悪いが、日本の住宅の約7割が最も断熱性能が低い「単板アルミ窓」だという。三浦氏は「フレームを樹脂に変え、ガラスを複層化するだけで、熱効率が4.5倍になる。何もしなくても、冷暖房のエネルギーを4割くらい節約できる」と強調する。

三浦俊介氏

|

課題は導入コストだ。熱効率の改善による経済的メリットを鑑みても、「例えば光熱費が年間2万円下がっても、導入コストに追いつくには何十年もかかる」と三浦氏。それでも、熱中症や低体温症といった健康リスクの低減、冬期の結露やカビ・ダニの発生抑止といった衛生面の利点も大きい。「私たちは、『窓で世の中を本当に幸せにする』と思っています。皆さんも、課題に取り組むときにいろんな角度から考えてほしい」と締めくくった。

高校生のディスカッションテーマは「住まいと環境」。陸上自衛隊の中野氏の基調講演も踏まえ「災害時の健康リスクの観点からも、避難場所となる公民館等の断熱性能を高めるべき」と呼びかけるグループや、「冬場の布団から出るための解決策」と題して寝室の断熱性能向上策を具体的に考案するという高校生らしい発表も飛び出した。

各セッションのワークショップの様子

|

|

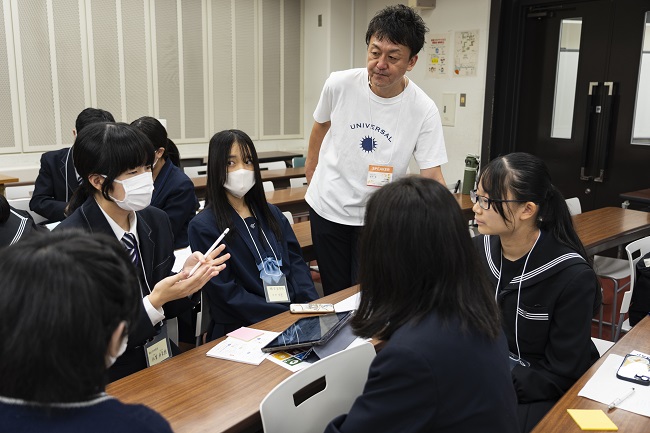

金沢大学の学生がメンターとして高校生たちをサポートした

|

|

ディスカッションと発表を終え、高校生たちは各テーマの代表チームを選出し、それぞれのテーマについてアイデアを発表した。

「食×地域活性」を考えたチームからは「キッチンカープロジェクト」が代表に選ばれた。地域の特産品を活用したキッチンカーをイベント等に出店することで、住民の交流や特産品のPRを狙うほか、災害など有事の際は、食事支援機能を被災地サポートに活用することを提案した。田中氏は、「企画がまとまっていて実現可能性も高い。地域の未来を考えると必要不可欠とも言えるアイデアなので、皆さんが住んでいる場所で、ぜひ半年後くらいをめどに実現してほしい」と激励した。

対して、「住まいと環境」を考えた代表チームは、学校内の冷水機の熱効率に着目した。冷水機の周囲を樹脂カバーで覆うことで、夏に冷たい水を飲むことができ、冬は取り外して「冷えすぎる」ことも防ぐというアイデアだ。三浦氏は「身近でニッチな部分に目をつけて、対策を自分なりに仮説を立てているところがよかった。冷水機に関するソリューションについて私はある程度知識もあるが、自分たちなりに仮説を立て検証して学んでいってほしい」とコメントした。

被災地域であるという特性、企業活動、そして高校生ならではの視点がさまざまに交差した北陸ブロック大会。一日を共に過ごした高校生、メンター、登壇企業らにとって、特別な時間になったようだ。

SB Student Ambassador

「SB Student Ambassadorプログラム」とは、SB国際会議に参加し、高校生の立場から意見を発表するプログラムです。