サステナブル・ブランド ジャパン編集局

|

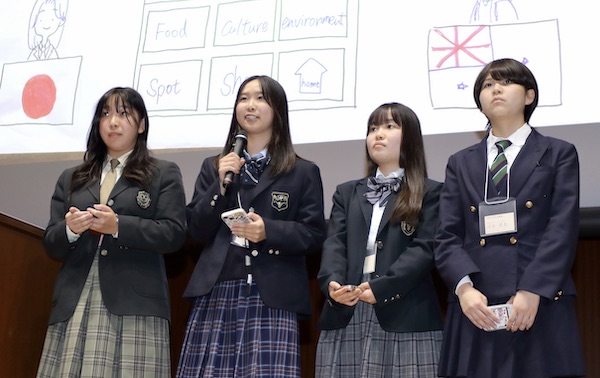

全国の高校生が持続可能な社会の在り方について学びを深め、議論する「第5回 SB Student Ambassador ブロック大会」。全国9会場で開催された今年の大会のフィナーレを飾る東日本大会と西日本大会が10月27日と11月10日に開催され、東日本大会は計30校の178人が、西日本大会は33校の200人が交流を深めた。両大会とも環境や防災、物流などさまざまな分野を超えて課題解決の糸口を探り、高校生ならではの、自由で、多角的な発想が光った。(横田伸治)

小秋元 段氏

|

東日本大会は法政大学市ヶ谷キャンパス(東京・千代田)で開催された。大会冒頭、小秋元 段(こあきもと・だん)・同大学常務理事副学長は「法政大学はSDGsをハブに、さまざまな人を結びつけようとしている。現役の学生、企業が時間を共有するこの場で、その役割を果たせることをうれしく思っている」と挨拶。続けて、「自分の努力・経験に裏付けられた情報こそが、皆さんにとって真に役立つものになる。今日、多くの人の話を聞き、ディスカッションすることで得る情報は、皆さんにとって生涯の宝になる」とエールを送った。

西日本大会は関西大学千里山キャンパス(大阪・吹田市)で開催。鈴木紳介・サステナブル・ブランド・ジャパン カントリーディレクターが「この大会は、これから社会に出てくる皆さんが何を考え、求めているかを大人に訴えかけてもらう場としてスタートした。皆さんには企業の講演から社会課題への理解を深め、社会課題に関心のある同世代の仲間と出会ってほしい。そして自分たちの考えを発信する場として、ぜひこの大会を活用してほしい」とSA大会の狙いを話し、激励した。

■東日本は辻田創氏、西日本は山内萌斗氏が基調講演

両大会の基調講演には、分野を横断しながら活躍する若いリーダーがそれぞれ登壇した。

東日本大会では、九州ブロック大会に続き、辻田創・Greenpeace Japan、Climate Youth Japanアクティビスト(アクションボランティア・政策提言部門)が登壇。自身の外資系IT企業、国際NGOでの活躍に加え、スポーツ・音楽・芸術の領域でも活動してきた経験を踏まえ、異分野や興味関心分野に積極的に飛び込む重要性を訴えた。

また西日本大会には、中国ブロック大会、北海道ブロック大会に続き、山内萌斗・Gab代表取締役CEOが登壇。エシカルブランドの支援プラットフォーム「エシカルな暮らし」やゲーム感覚でごみ拾いを行うイベント「清走中」などの事例を紹介。「無理なく・楽しく」身近なアクションから社会課題に向き合うマインドセットが共有された。

|

両大会のテーマ別ワークには、オンワードコーポレートデザイン、カンタス エアウェイズ リミテッド、損害保険ジャパン、日本貨物鉄道、YKK APの5社が登壇した。

ワークに先立ち、企業紹介を兼ねて行われたパネルディスカッションでは、いずれの大会でも参加高校生からの質問が相次いだ。例えばカンタス エアウェイズ リミテッドに対しては「ユーザーからカンタス航空を選んでもらうことと、SDGs達成の両立は難しいのでは」、損害保険ジャパンに対しては「若い人はどうしても防災に関心を持ちにくい。高校生が防災意識を高めるためにはどうしたらいいのか」など、ディスカッションに向けた論点が早くも飛び出し、意欲の高さが表れる場面となった。

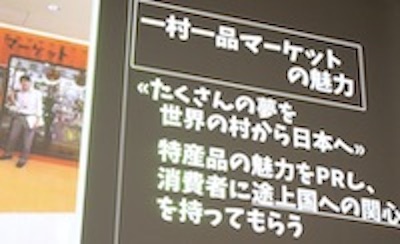

「一村一品マーケット」を通じて気づいたことは……

東日本大会では、高校生らがジェトロと日本旅行と共に取り組んできたプロジェクト「一村一品マーケット」についても紹介された。開発途上国のものづくりを支援することが目的で、高校生たちがフェアトレード商品のPR方法などを検討し、実際に成田空港や東京・阿佐ヶ谷で販売し、検証を行ったものだ。

|

|

|

|

実際に参加した國學院久我山高校・晃華学園高校・成立学園高校の生徒も登壇し、「一時的な寄付などで途上国を『支援』するのではなく、先進国と途上国が共に販売活動を行うなど『協力』する関係が望ましいと気づいた」「災害等で話題になったとき以外、途上国への関心が低いことを実感した」などと、活動で得た学びを報告。

「店舗で販売するだけでは、生産者のやりがいにはつながっていなかった。購入者の想いを生産者に伝える仕組みを作りたい」といった提案も共有され、テーマ別ワークを控える参加高校生たちに刺激を与えていた。

■環境負荷や労働環境の改善など、さまざまに対応――オンワードコーポレートデザイン

多くの社会課題とひもづくアパレルだからこそできる行動とは

高校生が関心のあるテーマを選んで参加するテーマ別ワークでは、登壇5社によるサステナビリティに関する取り組みの紹介をヒントに、高校生がテーマに沿って90分間のグループディスカッションを実施。それぞれのグループが独自のアイデアを発表した。

大沢こころ氏

|

企業や学生の制服を手掛けるオンワードコーポレートデザインからは、ワークスタイルデザイングループユニフォームセールス第2Div. コンサルティング1課 課長の小池勇人氏と、同じ課の大沢こころ氏が登壇。両氏はまず「大量生産・大量消費が続くファッション業界では、環境負荷や労働環境に課題がある」との問題意識を共有した。

例えば、衣類を洗濯する際にポリエステル・ナイロン生地から繊維が剥がれ落ち、マイクロプラスチックを生み出してしまうという問題がある。そこで同社は海洋への影響を低減するべく、ビーチに流れ着いたペットボトルごみをリサイクルして衣服を制作する「アップドリフト」を推進する。

また、オンラインでの商品購買が年々増加する中で再配達率も高止まりし、ドライバーの労働環境悪化を招いている現状に対して、同社が提案する「クリック&トライ」は、オンライン上で選択したアパレル商品が近くの店舗に届き、ユーザーは試着した上で購入できるというフローだ。適切な在庫管理ができるため大量生産・売れ残りを回避できると同時に、個人宅ではなく店舗に配送することで、ドライバーの労働環境悪化も防げるという。

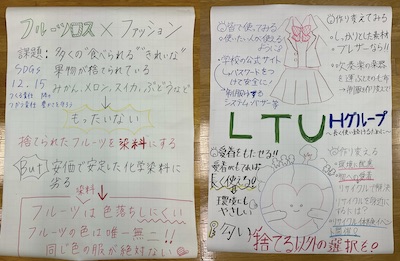

多くの課題に対応する取り組みを知った上で、高校生が臨んだディスカッションテーマは「服でできる、サステナブルな取り組み」。グループごとにアイデアを出し合い、「コンビニやショッピングモールでも不要衣服を回収できるようにする」「過剰生産を避けるため、データで商品需要を分析し、最小限の生産システムを実現する」といった意見が飛び交った。

|

|

|

東日本大会での代表には、「流通せずに廃棄される果物を染料として使用したファッションブランド」を提案したチームが選ばれた。大沢氏は「フルーツロスという、キャッチーな課題と組み合わせており、浸透しそうだと期待を持てた。食べ物による染色の事例もしっかり調べていて、実現可能性も考えられていた」と賛辞を送った。

西日本大会の代表チームは、一般家庭で不要になった衣類やペットボトルを再利用した衣服を、観光地でレンタルするアイデアを披露。「観光客が『思ったより暑い・寒い』ことを理由に現地で服を買い、すぐ捨ててしまう」という課題に焦点を当てた。小池氏は「一見するとシンプルなリサイクルリユースだが、肉付けが非常に上手かった。観光客のニーズを汲み取っていたため魅力が伝わりやすかった」と評価した。

■「廃棄物ゼロ」のフライトにも成功――カンタス エアウェイズ リミテッド

「航空機を飛ばすだけ」ではない未来の航空会社を考える

オーストラリアの約60都市と各国を空便で結び、年間5000万人以上の旅客を運ぶカンタス エアウェイズ リミテッドからは、日本地区営業本部スーパーバイザー フィールドセールスの上村祐美子氏が登壇。上村氏は日本国内の年間CO2排出量のうち、運輸部門が約18.5%を占め、特に航空機由来の排出量も5.1%(いずれも2022年)であることを踏まえて同社が進める環境配慮の取り組みを紹介した。

上村祐美子氏

|

同社では、天候や航空機性能などを考慮し最も燃料消費が少ない航路をAIを活用して算出するほか、機体自体の改良によって、燃費や空気抵抗を改善。また機内食で使用される食器やカトラリーを堆肥化可能な素材とするなどして、「廃棄物ゼロ」のフライトにも成功している。そのほか、廃食油やサトウキビなどのバイオマス燃料をはじめとする持続可能な航空燃料(SAF)の活用を進めている事例なども紹介された。

上村氏は「皆さんは今後も航空機に乗る機会が増えると思う。もはや航空会社はただ航空機を飛ばしているだけでは駄目だと考え、新型機の開発や燃料効率の向上など、サステナビリティに真剣に取り組んでいることを少しでも感じてもらえたら」と呼びかけた。

高校生たちのディスカッションテーマは「環境に配慮した”旅”を提供する立場として、未来の航空会社はどうあるべきか」。高校生からは、「空港に駐機している際、滑走路の地面から電気を供給できる設備を導入することで、燃料消費を抑えられる」「航空会社同士が燃料をシェアするなど連携を強めることで、コストを削減できる」といった鋭い意見が飛び出した。

|

東日本大会での代表チームには、「機内のモニターを使い、発着国の国民同士で互いの地域の環境問題などの情報を教え合うSNS『カンタスグラム』を提供する」と提案したグループが選ばれた。上村氏は「情報だけならインターネットでも手に入ると考えてしまいがちだが、あえて機内で情報交換するという点がユニークだった。私達では発想できない、新たな旅の過ごし方だった」とコメントした。

西日本大会の代表チームからは「SAFをテーマにした漫画を展開するべき」とユニークな提案が。SAFが一定の知名度を得た後に、一般家庭からの廃油を国や自治体が買い取り、SAF製造を推進するという全体構想も披露された。上村氏は「普及活動にテーマを絞ったところが良かった。SAFが身近ではないからこその、皆さん自身の目線が反映されていた」と評価理由を述べた。

■災害に備え、防災教育や自然保護活動も――損害保険ジャパン

事故や災害に強い地域づくりに向けて取り組めることは

澤樹祥子氏

|

饒平名雅里子氏

|

損害保険ジャパンは「地域に向き合う損保ジャパンの取組み」と題し、東日本大会ではカルチャー変革推進部サステナビリティ推進グループ課長代理の澤樹祥子氏が、西日本大会ではサステナビリティ推進グループ主任の饒平名(よへな)雅里子氏が登壇し、災害に備える同社の活動を紹介した。

1990年代から、国内の金融機関として初めて環境配慮に特化した部署「地球環境室」を設置していたという同社は、「自然災害が激甚化する中で、当社の事業も圧迫される。被害自体を少なくすることで地域に貢献し、会社としても持続可能になる」と取り組みの狙いを話す。

現在は、全国の子どもを対象に、災害時の応急手当やけが人の搬送方法などを学ぶ防災教育プログラムに力を入れ、学校とも連携し、白地図を使って避難経路を考える授業を行うほか、企業や自治体の職員向けにSDGsを学ぶ研修も展開している。

災害以外の社会・環境課題にも目を向ける。生物多様性条約の世界目標で、2030年までに陸と海の30%以上を保全する「30 by 30」を念頭に、自然共生サイトの保全を進めるプロジェクトのほか、土砂災害の防止や水源涵養を目的とした、森林や防災林などの整備にも取り組んでいることが紹介された。

|

|

高校生たちは「事故や災害に強い地域づくりに向けて取り組めることを考えよう」をテーマに議論に臨み、アイデアを出し合った。「おはよう!と言える町へ」と題して地域コミュニティの重要性を訴えたグループは、災害時に備え、平時から避難所となる施設でフリーマッケットなどのイベントを行うことで地域間交流を強めるべきだと発表。また、能登半島地震の際のフェイクニュースを念頭に、情報リテラシーを高める教育プログラムを提案するグループもあった。

|

|

東日本大会の代表チームは、過疎化が進む地方での医師不足に着目し、損害保険会社が主体となり、地域医療をサポートするべきと提案。「地方への医療従事者の派遣や、都市部の病院と連携して重症患者を転院させるフローなどをまとめれば、一つの街につき必ず一つの病院がある社会を作れる」と強調した。澤樹氏は「医療に目を向けて、都市部・地方部や、企業・医師などそれぞれの立場をイメージして考えられている点が素晴らしかった」と述べた。

西日本大会の代表チームは、地域での多世代交流を目的に、小学校のグラウンドなどを舞台とした体験型の防災アトラクションパークを考案。運営資金は1日100万円と試算し、広告出展などを通した企業の支援が不可欠と訴えた。饒平名氏は「マネタイズまで考えられている点が良かった。企業ブースを設けることでスポンサーもより集められるのでは」と実現に向けたアドバイスを送っていた。

■複数の輸送モード間で協調し、物流を維持――日本貨物鉄道

貨物輸送を知り、使ってもらうための方法を議論

日本貨物鉄道 経営統括本部 経営企画部グループリーダーの石井智氏は東日本・西日本大会それぞれになじみ深い地名を挙げながら「貨物駅」の概要を説明した。物流業界の現状については、運送業界全体の前提知識として、トラックドライバーの時間外労働に関する2024年問題や、トラックなど自動車による貨物輸送を、環境負荷の小さい輸送手段に切り替えるモーダルシフトなどが共有された。

石井智氏

|

続いて、貨物駅間輸送を鉄道が担い、貨物駅と特定地点の輸送をトラック等が担うなど、他の輸送手段との連携を強化する「モーダルコンビネーション」についての動画を披露。「貨物を奪い合うのではなく、複数の輸送モード間で協調し、物流を維持していく」ことが目的だといい、この実装に向け同社の貨物鉄道では、10トントラックとほぼ同じ内容量を確保できる大型コンテナに対応しているという。

さらにトラックから貨物駅に荷物を持ち込める「積替ステーション」を拡充するほか、運送業者が貨物鉄道を貸し切り、区間輸送に活用できるサービスも実装されている。石井氏は「我々は取り組みをさまざまに打ち出しているが、知ってもらい、使ってもらわないとロジスティクスは意味がない。認知度を高める方法を皆さんにも考えてほしい」と訴え、ディスカッションを促した。

貨物鉄道輸送の浸透に向け、高校生からは「鉄道で運んだ商品にシールやマークを付ける」「貨物駅で親子向けのイベントを行う」など多角的な意見が披露された。

|

東日本大会の代表チームは、ECサイト等での商品購買時に、配送方法として鉄道を選択すると走行距離に応じてポイントが付与される「貨物万歩計」というシステムを提案。山本氏は「ポイント制度は社内でも実際にアイデアを出している段階なので、具体的に使えるヒントになった。アイデア名も漢字が多く、当社にぴったり」と冗談めかしながら賞賛を送った。

西日本大会の代表チームは、視覚・聴覚それぞれのPR方法を考案。視覚効果については「ドクターイエローのように希少価値のあるコンテナデザインを作り、拡散を狙う」、また聴覚効果に関しては、駅のホームで貨物鉄道が通過する際「1番線に、皆さんのご飯が通過します」といったアナウンスを流すことを考案した。山本氏は「通過列車に対して注意が払われていないことは事実で、聴覚に訴えるPRというのは面白い」とコメントした。

■窓の断熱性能を高める――YKK AP

これからの家づくりは、どうなっていけば環境を守ることができるのか

YKK APからはサステナビリティ推進部 部長の三浦俊介氏が登壇。中国ブロック大会、北陸ブロック大会、九州ブロック大会に続き、窓やサッシをアルミから樹脂などに変更したり、二重窓にしたりするなど断熱性能を高めることの重要性を呼びかけた。

高校生たちは「これからの家づくりがどうなっていけば環境を守ることができるのか考えてみよう」というテーマに対し、「最高にあったかい浴室」と題して浴槽の形状や床・カーテンの素材などを提案したほか、「地域で集めた不要プラスチックを用いて住宅ごとに花壇を作る」といったアイデアも出た。

|

|

東日本大会で代表チームに選ばれたのは、不要になった家具を水平リサイクルしたり、使えない部品・素材をアップサイクルしたりするといったアイデア。三浦氏は「ものをリサイクルするだけじゃなく、そこに潜む人の思いにも着目して発表してくれたところが良かった」と講評した。

西日本大会では“コケを使っておmossろい社会へ”と題した提案が代表に選ばれた。コケを住宅の建材に活用すれば、雨水等を蓄えて蒸発する際に暑さ対策ができるほか、CO2吸収も見込めるというアイデアだ。三浦氏は「コケのアイデアにたどり着いてからも、『冬は効果がない』『コケの認知度が低く身近に感じられない』といった課題・デメリットをたくさん見つけていた。ビジネスの第一歩に立っている」と拍手を送った。

日常でも社会課題への行動・演習を続けて

すべてのテーマ別ワーク・代表チーム発表を終えると、基調講演の登壇者らが総評を述べた。東日本大会では、辻田氏が「短い時間で情報を集め、仲間と対話して、発表したことがとてもすごい。アイデアに優劣はないし、やってみないと分からない。明日以降も今日出会った仲間を大切にしながら、自分の頭で考え、周りを巻き込んで、動いてほしい」と激励。

西日本大会では、山内氏が「発表のクオリティがとても高く、社会実装につながってほしいと思った」として、各代表チームの発表に対して一つずつ、実現に向けてのポイントを具体的にアドバイス。その上で、「しっかりとした問題提議提起をして、課題を調べ、解決策を考えることは、学校の勉強もビジネスも社会課題も同じ。演習を繰り返して、問題を見たら解決策を考える癖をつければ、課題解決がゲームのように面白く思えるはず。日々、社会問題への演習を続けてほしい」と呼びかけ、大会を締めくくった。

全国9カ所で行われた大会に参加した高校生たちは、大会での学びをもとに論文を提出。選考を通過したチームは来年3月18・19日に開かれる「SB国際会議2025東京・丸の内」の舞台でブラッシュアップした社会課題の解決策を発表する。

SB Student Ambassador

「SB Student Ambassadorプログラム」とは、SB国際会議に参加し、高校生の立場から意見を発表するプログラムです。