|

自治体とは市民の生活全般を支えるプラットフォームと言える。しかも常に変化するだけに、どのような理念の元にかじ取りをするのかが問われる。ドイツでは、その方向性が明確だ。「下からのデモクラシー」を目指し、人間の尊厳を中心に据えた自由・平等・連帯の価値観を地方社会の現実に根付かせようとする。しかし、これらの価値観は自然に身につくものではなく、継続的な学習が不可欠だ。そこで今回は、公教育と並んで、市民の生涯学習を支える重要な存在であり、多くの自治体に設置されている市民学習機関(Volkshochschule、略称vhs)の働きをみていきたい。

■市民学習機関vhsとは何か?

ドイツの地方自治体には、市民の生涯学習を支援する重要な機関がある。それが「フォルクスホッホシューレ(Volkshochschule)」、略してvhsと呼ばれる市民学習機関だ。直訳すると「国民高等学校」となるが、実際には地域に根ざした生涯学習センターとしての役割を果たす。

この市民学習機関の起源は19世紀末にさかのぼり、労働者階級の教育機会を拡大する目的で各地に設立された。フランチャイズのような仕組みではなく、コンセプトを同じくしつつも各地で独自の運営が行われている。現在では、ドイツ全土に約900あり、年間約670万人がさまざまなコースに参加している。提供するプログラムは多岐にわたり、語学、文化、健康、政治教育、職業訓練など、市民の多様なニーズに応えている。

市民学習機関の特徴は、低価格と高い質にある。多くのコースが自治体からの補助金によって運営されているため、受講料が比較的安く設定され、誰もが参加しやすい環境が整っているのに加え、専門性の高い講師陣による質の高い授業内容も魅力の一つになっているのだ。同学習機関は筆者が住むエアランゲン市(人口約12万人、バイエルン州)にもあるが、900人の講師が多様な講座を提供している。

さらに、市民学習機関は、学習の場という以上に、地域コミュニティの形成や社会統合の促進にも大きな役割を果たしている。日本の生涯学習機関と決定的に異なるのはデモクラシーとひもづけられていることだろう。

ドイツの地方自治体は「生きた民主主義」の現場だ。民主主義とは「自然に身に付く」ものではない。単純に選挙・投票というだけでなく、それはどのような概念で、具体的にできること、すべきこと、してはいけないことは何かを学ばねばならない。

中でも大切なのが「意見形成」である。意見を自由に述べ合うことは投票以上に重要だ。意見があってこそ、誰に投票するかが決められる。同学習機関の多くの無料講演や安価な学習プログラムの大きな目的の一つは、この意見形成の手助けをすることだ。

■コミックさえも民主主義の“インナーマッスル”を鍛える

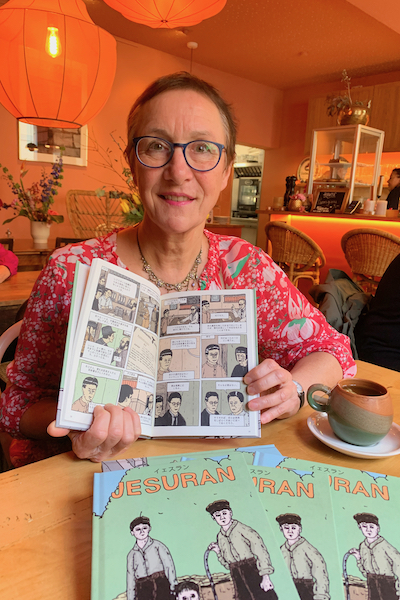

エアランゲン市の市民学習機関で、最近の取り組みの一つに「イエスラン」プロジェクトがある。「イエスラン」とは、ニュルンベルク市の高校の生徒たちが2年間の調査研究を基に、漫画家アレックス・マーゲスと協力して制作したコミックで、1920年代から第二次世界大戦終結までのユダヤ人家族の物語を描いている。

この作品は歴史教材というだけに留まらず、人権、差別、そして民主主義の価値について深く考えさせる教育ツールとなっていて、コミックの活用は、バイエルン州全体でさまざまな教育機関によって推進されている。

エアランゲン市の前副市長で、市民学習機関の社会部門の教育スタッフであるエリザベート・プロイス博士は、この漫画を30カ国語に翻訳し、国際的な理解と対話を促進する取り組みを行う。

例えば、エアランゲン市には150カ国以上の人々が暮らしているが、2021年11月には市内でコミックの多言語朗読会が行われた。プロイス博士が支援者としてスピーチし、その多様性を社会発展のチャンスとして強調した。

コミック「イエスラン」の日本語版を持つプロイス博士

|

このように、「イエスラン」プロジェクトは市民学習機関が知識をただ伝達するだけでなく、批判的思考力や社会的責任感を育成する場であることを示している。このコミックを通じて、参加者は過去の出来事を学ぶだけでなく、現代社会における人権や民主主義の重要性について考える機会を得ている。

昨今、外国人排斥や民主主義を否定する極右勢力の台頭が激しい。しかし、それに対する地方での反対運動も盛んだ。市民教育機関は下からの民主主義の“インナーマッスル”を静かに、地道に強化する役割がある。

■SDGsの観点から、市民学習機関が必要な理由

持続可能な開発目標(SDGs)の観点から見ると、市民教育機関の存在意義はさらに明確になる。SDGsの目標4「質の高い教育をみんなに」に直接的に貢献している。生涯学習の機会を提供することで、すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育へのアクセスを保証しているのだ。

さらに目標10「人や国の不平等をなくそう」に関しては、移民や社会的弱者への教育支援を通じて、社会統合と機会の平等化に貢献している。また、目標16「平和と公正をすべての人に」については、政治教育や民主主義に関する講座を通じて、市民の政治参加と社会の安定化を促進している。

加えて地域の環境問題や持続可能な生活様式に関する講座も提供しており、目標11「住み続けられるまちづくりを」や目標13「気候変動に具体的な対策を」にも間接的に貢献している。これらの活動は、市民の環境意識を高め、持続可能な社会の実現に向けた行動変容を促すことにつながっている。

つまり個人向けの学習機関というよりも、社会全体の持続可能性を高める上で重要な役割を果たしている。社会的結束力の強化、民主主義の深化、そして環境への配慮といった多面的な効果をもたらしているのだ。

高松 平藏 (たかまつ・へいぞう)

ドイツ在住ジャーナリスト

ドイツの地方都市エアランゲン市(バイエルン州)および周辺地域で定点観測的な取材を行い、日独の生活習慣や社会システムの比較をベースに地域社会のビジョンを探るような視点で執筆している。日本の大学や自治体などでの講義・講演活動も多い。またエアランゲン市内での研修プログラムを主宰している。 著書に『ドイツの地方都市はなぜクリエイティブなのか―質を高めるメカニズム』(学芸出版)をはじめ、スポーツで都市社会がどのように作られていくかに着目した「ドイツの学校には なぜ 『部活』 がないのか―非体育会系スポーツが生み出す文化、コミュニティ、そして豊かな時間」(晃洋書房)など多数。 高松平藏のウェブサイト「インターローカルジャーナル」