|

コロナ禍のイベント自粛などで大きな経済損失を被る「花き業界」。実はそれまでも生産者の高齢化などで存続の危機にあったという。産業を持続させるには、花を「生活を彩るための物」から「社会的に価値ある物」にまで高める必要があるとされる。そのためにはどのような施策が考えられるのか──。サステナブル・ブランド国際会議2021横浜では、「花き産業の持続可能性 ~フラワーにおけるニューノーマル~」と題し、サステナビリティの視点で花をとらえる3人が登壇。ロスフラワーやチャンスフラワーといった言葉が注目を集める、花き産業の課題と未来について語った。 (いからしひろき)

パネリスト:

松村 吉章 フラワーライフ振興協議会 会長

秋間 早苗 La torche 代表取締役社長/一般社団法人Flowers for SDGs 創設

大泉 共弘 東急エージェンシー クリエイティブディレクター・CXデザイナー

ファシリテーター:

荒石由紀恵 フリーアナウンサー

持続の危機に瀕している花き業界

松村氏によれば、昨年はコロナ禍の影響で入学式・卒業式、あるいは結婚式など約24万の式典でキャンセルや延期があり、結果的に会場を飾るはずだった花の需要が一気に縮小したという。その経済損失は1500億に昇ると予測される。

こうした花き業界の苦境、とりわけ生産者の支援のため、同協議会は世界遺産である兵庫の姫路城、奈良の興福寺、富山の瑞龍寺、長崎のハウステンボスなど、全国14カ所で花に関するイベントを催してきた。

昨年、一般社団法人flowers for SDGs を創設したLa torche代表取締役社長の秋間氏は、「生産者の高齢化など、花き業界の問題点を挙げると両手があっても足りない。しかし無いものを探すのではなく、花きにどんな価値があるか、花き業界にどんな未来を作りたいかという『有るもの』探しに転換することが非常に大切だ」と説く。

花き産業の持続可能性に資する取り組みとその考え方について述べたのは、東急エージェンシーでクリエイティブディレクター・CX デザイナーを務める大泉共弘氏だ。「花の新たな可能性や、ストーリーに魅力を感じた」と、2020年に花を活用したブランドを立ち上げた大泉氏。特に一種類だと単語に過ぎない「花言葉」を、数種類の花を組み合わせることでエモーショナルなメッセージにするなど、これまでのプロジェクトはクリエーターらしいユニークなアイデアが光る。

どうすれば花き業界の持続可能性を高められるか

秋間氏は「このまま何もしなければ、花に囲まれて心安らぐという体験はできなくなる」と警鐘を鳴らす。温暖化や生産者の高齢化などで「花のある生活」そのものを後世に残せるかどうかという岐路に立っているという。そこで秋間氏はこれまでに、2000人以上の未来ある中高生にワークショップを行ってきた。

「花屋に行く習慣が無かった子どもたちに、花の向こう側にあるたくさんの物語に気づかせることができた。今後は企業とも積極的に協業していきたい」(秋間氏)

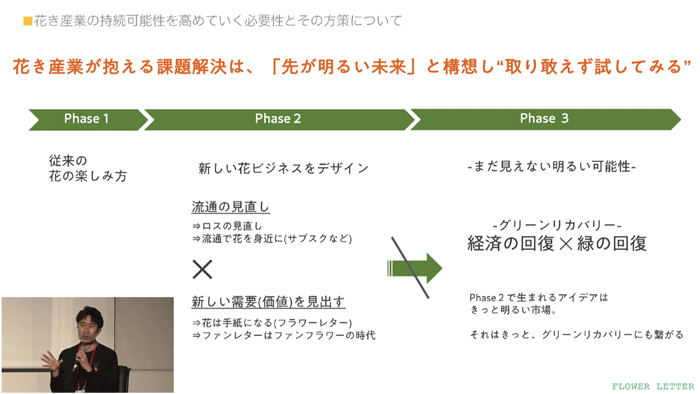

そのスキームを大泉氏は独自にフェーズ分けした図を用いて説明した。

|

従来の花の楽しみ方は「フェーズ1」、フラワーロス問題への取り組みや花のサブスクリプションサービスなどは「フェーズ2」。その先に「グリーンリカバリー」、経済と緑の回復を主軸とする「フェーズ3」がある。花を買うことで経済と緑を回復させることができるという理由付けだ。フェーズ3まで取り組みを進めることができれば「花き業界の未来は明るい」と大泉氏は言う。

ただし、明確なパーパスを持って商品開発やマーケティングが出来る企業は花き業界に少ない。逆にポテンシャルが高いとも言えるが、どう掘り起こすか。松村氏が語った「フラワーライフタイムバリュー」という言葉はヒントになろう。

「花のある人生とそうじゃない人生とでは、クオリティ・オブ・ライフのバリューが違うと思う」(村松氏)

花のある人生というと大げさだが、リモートワークのデスクに1輪の花があるだけでホッと心が和む――。それこそが花だからこそ持つ価値だろう。理想をいえば、その購入費用は企業がリモートワークで浮いた交通費を充てればいい。社員の福利厚生になるし、そうした取り組みはESG投資家の目にも留まるはずだ。

花の価値をビジネスデザインすることが重要

|

では、どうすれば現実味のあるビジネスデザインとしてアウトプットできるのか。

大泉氏は、「“ランチご馳走するよ”を花でアップデートできないか」と、独特の言い回しで提案する。リモートワークで薄まった人間関係の中で、ちょっとした「ありがとうの気持ち」を、花の美しさや芳しさに委ねて伝えるというものだ。そこには思いを伝えると同時に、香りでリラックスするという機能的なメリットもある。

秋間氏は、花き業界の98%が夫婦やその家族で営む「パパママ・ストア」であることを前提に「意識の変革」を説いた。限られた環境の中で事業を行っていると、自分たちのそれまでのやり方に固執し、世の中の変化に対応できないということが往々にして起きるからだ。「そのマインドセットを変えるための取り組みを、SDGsを共通言語としてやって行きたい」と話す。

最後に、松村氏から来場者全員に、会場を彩った花やアップサイクル商品のプレゼントがあった。一輪の花も無駄にしない同協会の取り組みの一つである。

会場に飾られた「捨てられるはずだった花」はセッション後、参加者たちが持ち帰った

|

いからし ひろき

プロライター。2人の女児の父であることから育児や環境問題、DEIに関心。2023年にライターの労働環境改善やサステナビリティ向上を主目的とする「きいてかく合同会社」を設立、代表を務める。