|

人事制度上の評価をする目的は?

HR SDGsの次世代人事モデルを実装する上でもっとも鍵となる、次世代の「評価」のあり方について、最終回はまず議論したい。

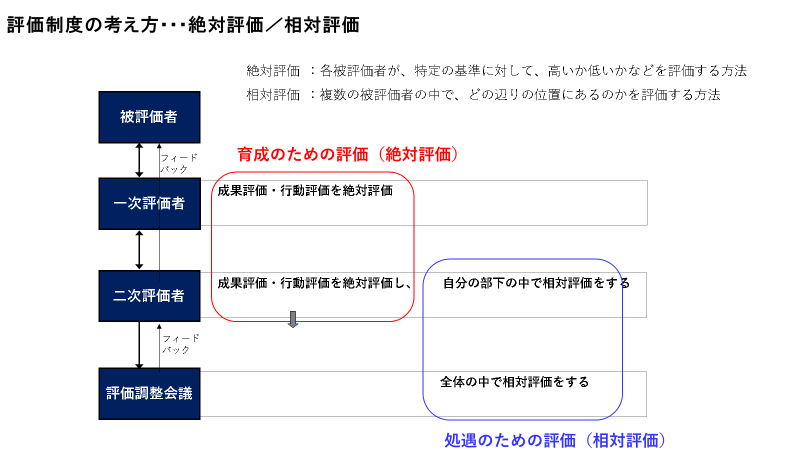

人事評価とは何を目的として行うものなのか。よく言われるのは「報酬の分配のため」と「リーダーを育てるため」だ。分配論では相対的に評価が行われ、育成論では絶対的に現場マネージャーが評価を行う。それらの評価は最終的に昇給、昇格に反映されるので、人事部門が相対調整(キャリブレーション)されてきた。

問題は現場での評価と最終評価が上のロジック上で乖離(かいり)することだ。このことが経営と現場を乖離させる第一の要因となり、社員が人事を信用しなくなる原因となってしまう。結果、社員に賞賛されない人事となり、現場は常に人事のせいにし、スケープゴートにするという構図が生まれる。

いま一度、現在多くの日本企業にみられるやり方を整理したい。

まず評価は「成果評価」と「行動評価」に分けて運用される。マネジメント層は成果ウェイトが大きく、オペーション層はその逆である。人事の変遷を紐解けば、成果主義は「Management By Objective(MBO=目標を管理し、パフォーマンスをマネジメントしようとする)」で相対的に評価する。コストをさげる文脈で運用され、これがひとつの誤りであった。

いま、ここにきて「Objectives and Key Results(OKR=目標と主要な結果)」という考え方が登場している。この考え方は米インテル社で誕生し、GoogleやFacebookなど、シリコンバレーの有名企業が取り入れたことで、近年注目を集めている。ストレッチした目標とその目的意義を添えて、その目標と目的意義としての手段を階層ごとに連結させていくひとつの手法である。

OKRについての詳細は、こちら(=外部サイト「HR NOTE」)をご参照頂きたい。

根本的な問題は、従来の評価に直結するMBOと新たに登場したOKRを別個に運用するケースがあることだ。重要なのは「MBOKR」であることを下記に強調したい。両者は一連托生のものである。

OKRの目的はバリュー浸透だ。「Management By Belief(MBB)」である。ここでもう一度、人事評価の目的を考えたい。評価とは、会社を(単なる集団ではなく)ミッションを持つひとつの組織として、そのミッションが社会にどう評価されたか、社会からの感謝(評価)に対して自分がどう貢献できたかを社員個人が認識し、認識を喜びに変え、またさらに貢献しようというサイクルを回していくためのものだ。

会社のミッションとは、社会から何をもって「ありがとう」と言われるかの大上段にあるものであり、それらを実現するコアコンピタンスの構成要素に人材がある。その人材を育成する上で、組織文化としてのバリューが存在する。つまり、バリューと評価は一蓮托生でありMBOKR(Management By Objectives and Key Results )こそが必要になる。OKRがMBB(バリューによりマネジメント)であるならば、そのバリューが生み出す利益(社会からの感謝の総量)が報酬に反映される運用が求められるはずである。

人事制度上で新たな考え方の評価制度をより実践的に運用するには?

では、プラクティカルな運用をするにはどうすればいいのか。いまの仕組みをもう一度細かく紐解きたい。

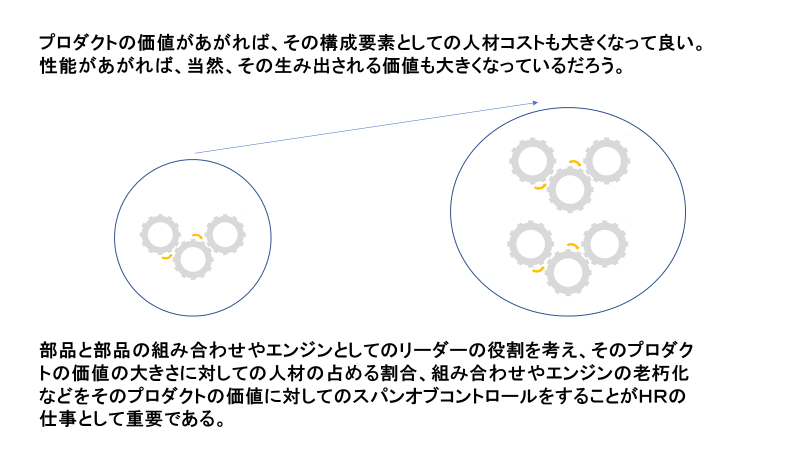

ファイナンス視点で「ものづくりは人づくり」という観点をもち、あえて人材をものづくりにおける部品に見立て捉える。

歯車を囲む○はプロダクト(サービスを含む。以降同様)である。構成部品である人の性能が上がれば、コストが上がっても○が大きくなるから問題はない。この場合、コアコンピタンスとしてのエンジン=リーダーが1人であるならば、それは相対的に選ばれるだろう。

|

もう一度、冒頭の「分配論は相対的」「育成論は絶対的」の話に戻したい。上記の話はその一般論と矛盾する。下段の図は、現在、多くの日本企業が運用している評価におけるコミュニケーションである。

|

これに反して実際には育成論が相対的で、分配論は、プロダクトの性能があがった暁の原資に対しての分配論であれば、むしろ絶対的でいいのだ。従来と比較するとどういうことか、詳しく説明していきたい。

まずは従来の昇給と昇格。これらは固定コストとして、その総枠管理は原資ありきで行われている。具体的には評価が2:6:2の正規分布を作りだす。SABCDの五段階評価だとすれば、Sを1人作るには、Dを1人作らねばならない。そうすることで、分布は毎年一定となり、「前年のS評価の昇格額」と「今年のA評価の昇格額」の逆転が起きない形で昇給テーブルが作られる。

そうした相対的な評価からくる昇格は、常に相対的に選ばれた形をとることになる。リーダーは相対的に選ばれるものであるからそれ自体に問題はない。しかし同時に昇給も相対的になってしまえば、OKRを組み込んで仮に全員がその目標を達成したとしても、相対的に評価されてしまうことになる。これでは納得感がでない。

つまり昇格テーブルを固定した上で、それぞれのOKRで設定した目標を上回ったかどうか、という絶対的な判断で評価をする。

そうするとファイナンス的な思考では、先ほどの図の製品を表す○の大きさが一定だとすれば、コストが大きくなるのは避けたくなる。つまり、そこは「変動コストである賞与分配で」となるだろう。賞与についてもその期の業績に応じて変動させるのは当然であるが、固定した分配論で相対的に分配せず、それぞれの目標を達成できたかどうかという絶対評価から分配すればよい。

その時、次世代の人事で求められるのは、スパンオブコントロールだ。

製品である○の成長に対して部品である人材の性能が上がっていないのに、部品だけが値上がりしていないか。エンジンが古くなってしまっているにも関わらず後継モデルを生み出すコア部品、後継エンジンの選別ができてないのではないか、など、常に○の大きさに対してスパンオブコントロールしなくてはならない。そのためには部品に関するデータ、つまり人事に関するデータを駆使し、常に見ておかねばならない。

その前提のもと、昇給と降給は絶対評価、昇格と(リーダー選定のための)降格は相対評価で運用すれば、サステナブルなHR版SDGsを達成する次世代人事モデルのなかでもっとも大きな鍵となる「評価」という機能は、その人事モデルの血流として、その他の機能に対してもよい流れを生み出すだろう。

|

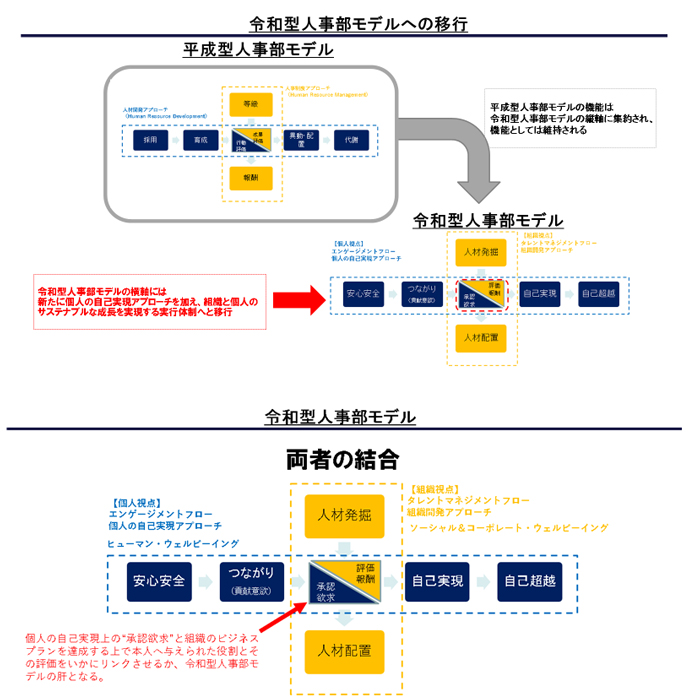

評価という血流を走らせながら次世代人事モデルの心理的安全の担保から始まり、SDGsに直結する自己超越までを、人事部門や総務部門、CSR(サステナビリティ)部門が連結して促すというOKRのもと、イネーブルメントな状態にワークさせるのだ。

いままではトップダウン的にMBOKRを走らせてきたが、 個人から発するOKRを組織としてどう機能させるのか、そこにこれからのチャレンジがある。バリューが浸透していれば、「個人の自己実現は、そのバリューをもつ組織目標のひとつのベクトルに収束していくから、問題ない」という理屈もたつだろう。だからシリコンバレーでは、カルチャーフィットを大切にする。

実は昭和の日本企業には、シリコンバレーの企業と同様の「カルチャーフィットを大切にする姿勢」があったのではないだろうか。しかし、成果主義やOKRだのといった、その手法のみを真似てしまったことでそれが崩れ、失われてきただけなのかもしれない。

昭和を築いたいまのミドルシニア、団塊世代がその答えを一番知っているはずだ。その本質をたどれば、「次世代の」と私が言ってきた人事モデルは、昭和の日本企業では自然と育まれてきた日本ならではの人事モデルなのかもしれない。

加えてシリコンバレーでは、その組織にある存在意義をレピュテーション(外部評価)とし、その企業がどれだけ地域に社会的な貢献をしているか、企業市民としての共生をはかれているかが鍵になり、ボランティアや寄付なども積極的に行っている。いわばCSVだ。これこそが昭和の日本企業に足りていなかったものだろう。

CSRをPSR(第5回参照)で捉え、CSVとして事業全体のサイクルをまわす。いまの日本企業にその余裕、長期的スパンの視野はあるか。VUCA時代、本当に強い会社はその視点でグローバルにリソースを分配し、そのマーケットに対して本当に価値のある事業を行い、感謝され、ローカルの発展に寄与する。そのことが内需型事業から外需グローバルに事業を発展させて大きな産業を生み出すことに寄与するのだ。

次世代人事モデルは、グローバルとローカル、組織と個人、大企業とスタートアップのトレードオフではない。対立ではなく両面に効く、人事に対するイノベーションである。そのイノベーションがないと、ESG投資観点のマーケット評価と、企業の内部で働く社員が支持する会社評価の乖離が生まれ、サステナブルにはならず、組織の活動は表面的になってしまう。

いまこそ、人事が本質をみてESG観点で社員が気持ちよく働ける環境を作りだす必要がある。それができれば、ESGの会社評価と、オープンワークが公開するような、働く社員のモチベーションの高さという会社評価との完全なる合致が生みだされる。企業が本当の意味で社会と共生し、地球株式会社として機能すれば、「持続可能な地球」の実現にも手が届くだろう。

西村 英丈(にしむら・ひでたけ)

One HR共同代表、一般社団法人HRテクノロジーコンソーシアム理事、一般社団法人シニアism.理事、一般社団法人インタープレナー協会代表理事

東京理科大学卒業後、約70ヶ国/地域で事業展開をするグローバルカンパニーへ入社。アジアリージョン統括人事(シンガポール駐在)として5年にわたり、新興国市場の人材マネジメントを推進。HR版SDGsを策定し、次世代人事部モデルとしてメディアにも取り上げられる。そのほか、定年退職後のライフスタイル構築を応援する(一社)シニアism.を立ち上げ、HR分野のデータ活用の推進をする(一社)HRテクノロジーコンソーシアム理事、インタープレナー研究会プロジェクト代表に就任し、現在に至る。その他、(一社)日本バングラデシュ協会理事、東京ビエンナーレのエリアディレクターなども務めてきており自身としてもインタープレナーとして活躍中。 著書に『トップ企業の人材育成力』(さくら舎・共著)、『弁護士・社労士・人事担当者による 労働条件不利益変更の判断と実務ー新しい働き方への対応ー』(新日本法規・共著)がある他、数多くの登壇、執筆実績がある。