|

―私たちの底力が問われている―

G20も、先般、軽井沢で開催された、「持続可能な成長のためのエネルギー転換と地球環境に関する関係閣僚会合(以下、軽井沢G20関係閣僚会合)」を終え、海洋プラごみについての国際枠組み合意へとこぎつけました。まずは、一定の成果が見受けられているかのように窺えます。しかしそれは、各国の自主性に委ねられた合意であり、弱腰が否めません。

その経過を鑑みれば、そもそもの問題意識やそれに対するスピード感など、この地球に生きながらえる人間としての底力が問われていると、真摯に受け止める必要があると感じています。

G20諸国は世界人口の66%、世界総生産の85%、世界貿易の75%を占めています。主要議題は経済分野ですが、国際社会がさまざまな問題に直面するなか、開発、気候・エネルギー、雇用、テロ対策、移民・難民問題など多岐にわたる課題が議論されているはずです。

もちろん、軽井沢での関係閣僚会議は、「環境・エネルギー」にフォーカスしたサミットですから、そこで、雇用や農業などの分野の、様々なソリューションを議論すべき場ではありません。しかしながら、「環境・エネルギー」にフォーカスしつつも、その問題の真相には届かない甘さがうかがえ、最終的な合意は小さくまとまった感があります。

今の地球は「待ったなし」の状態です。特に、このG20において、海洋プラごみ問題については、最重要課題のひとつです。だからこそ、地球上でもっとも影響力の高い、私たち人間が力を発揮することに、この上ない程の注力が求められるのです。

―活かすべき、現実社会に基づく提言―

私たちの底力という観点で、気がかりなのは、C20の位置づけが挙げられます。

「C20サミット(Civil:市民社会)」は、G20サミットで提言を行うことを目的に、4月21日~23日に開催されました。C20は世界が直面する10の社会課題別のワーキング・グループで組織されており、その中には、軽井沢G20関係閣僚会合に直結する「環境・気候・エネルギー」もひとつの課題として設けられています(10の社会課題=反腐敗、教育、環境・気候・エネルギー、ジェンダー、国際保健、インフラ、国際財政の構造、労働・ビジネスと人権、地域から世界へ、貿易と投資)。

その提言内容には、パリ協定の目標と現状とのギャップの認識やLTS(気温上昇1.5℃未満に沿う革新的な長期戦略化)・食料安全保障と気候保護が本質的に密接に関与している現状なども投げかけていますが、「経済・生態系・社会へのグローバル規模での大転換」「化石燃料補助金(FFS)の段階的廃止」「誰ひとり取り残さず、持続可能なエネルギーにアクセスできる再生可能エネルギー100%の未来への公平な移行」など、問題や課題の認識に留まらず、ソリューションに向け革新的な取り組みを求めることにも踏み込んでいます。

しかしながら、いざフタを開けてみると、閣僚会議が進む中、結局はG20諸国間の認識確認や目線合わせが大半を占めています。C20は、有識者や専門家も含め、世界中の600超のNGOやNPOなどの団体による現実社会に基づく意見陳述です。それらと紐づいた何らかの合意や決議、もしくはその試金石になる具体策が、G20で定まらないまま会合が閉幕するのであれば、言ってみれば現実社会から隔離した会合とも捉えられてしまいます。

―C20提言もG20会合も、変化が求められる―

これらの提言や意見陳述は全く届いていないわけではなく、各国首脳陣も閣僚陣も、問題や課題意識そのものは認識していて、求めるソリューションに対しても一定の理解はしているはずです。ただ、なかなか反映できておらず、結果的に中途半端な展開になっています。

そこで、強く感じるのは、提言や意見陳述そのものの仕様やそれに至るまでのプロセスなどが旧態依然としていることです。議長国首脳に託された提言書「C20 Policy Pack 2019」は、これから始まるG20において、重要事項が盛り込まれているにもかかわらず、裏付けとなる具体的背景やデータに欠け、章立てした文章での提言に終始し、議長国があらためて熟読し議題に取り上げるには、距離が生じているように見えます。

真の課題帰結への提言であれば、その場で誰もが目を奪われる、提言書やプレゼンテーション、パフォーマンスも必要でしょう。

https://civil-20.org/2019/wp-content/uploads/2019/04/C20-POLICY-PACK-2019_web.pdf

それは、G20の各会合も同様です。あらかじめのアジェンダに従うままの議論に留まらず、より踏み込んだ意見交換や新たなアイデア創出があってこそ、課題解決への明確な進展が期待できます。各国の折り合いをつける「まずまずの打開策」では、小さな進展のひとつにはなっても、目の前の大きな変動に対処できず、未来を構築することもできないのです。地球は待ったなしなのです。

―人間の力で地球を未来に返すために―

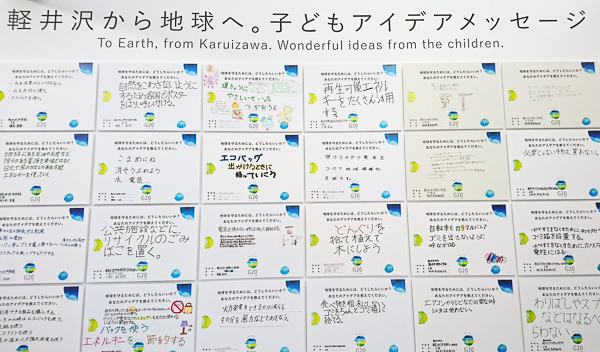

軽井沢G20関係閣僚会合で掲示された「子どもアイデアメッセージ」。子どもたちに胸を張れる変革が求められる

|

『自然は祖先から譲り受けたものでなく子孫から借りているものである』(ナバホ族の言葉)

未来の子どもたちに、胸を張って、自然も環境も地球も返せるように、国際カンファレンス、市民活動、ビジネス、日常、あらゆる場で、慣習や前例などに捉われず、イノベ―ティブであることが必要です。まして、G20のような、世界共通課題を扱うのであれば、なおのことです。

G20は、今月の首脳会議を経て、9月には労働大臣会合、10月には保健大臣会合、観光大臣会合、11月には外務大臣会合と続きます。それぞれの会合で、どのような合意や決議が下されるのか、注視するとともに、それらからブレークダウンした企業・自治体・個人など、あらゆる人の人間力に期待したいと思います。その力の発揮如何で、地球はまだ私たちを受け入れてくれると信じています。

山岡 仁美(やまおか・ひとみ)

グロウス・カンパニー+ 代表取締役

航空会社勤務を経て、人材派遣会社の研修企画担当に。その後、人材育成への意欲から、大手メーカー系列のコンサルティング会社に移り、人材育成に関する開発・販促・広報などのマネジャー職から企業研修部門の統括部長までを務める。1000社ほどのコンサルに携わった後、独立。ビジネスフィールドの豊富なキャリアで様々な人材や組織づくりと関わり続け、自身の出産・育児との両立での管理職・起業などの経験から、多様性を活かす着眼点が持ち味である。 コンサルタント、研修講師、講演と多方面で活躍中。そのテーマは「課題解決」「リーダーシップ」「アサーション」「ネゴシエーション」「キャリアデザイン」「ダイバーシティ」「リスクマネジメント」など幅広い。